« Segmentation mentale », positionnement et storytelling : les « vrais » piliers du marketing VE

Segmenter le marché ne suffit plus

Ils appliquent au véhicule électrique les vieilles recettes du marketing enseigné en école de commerce, comme si un VE était juste un produit de plus dans la matrice BCG.

Mais cette logique linéaire rate ce qui fait la spécificité de ce marché : son contenu symbolique, ses récits, ses tensions psychiques.

Le marketing VE ne relève plus d’une segmentation sociologique : il exige une « segmentation mentale ».

🧠 Segmentation mentale

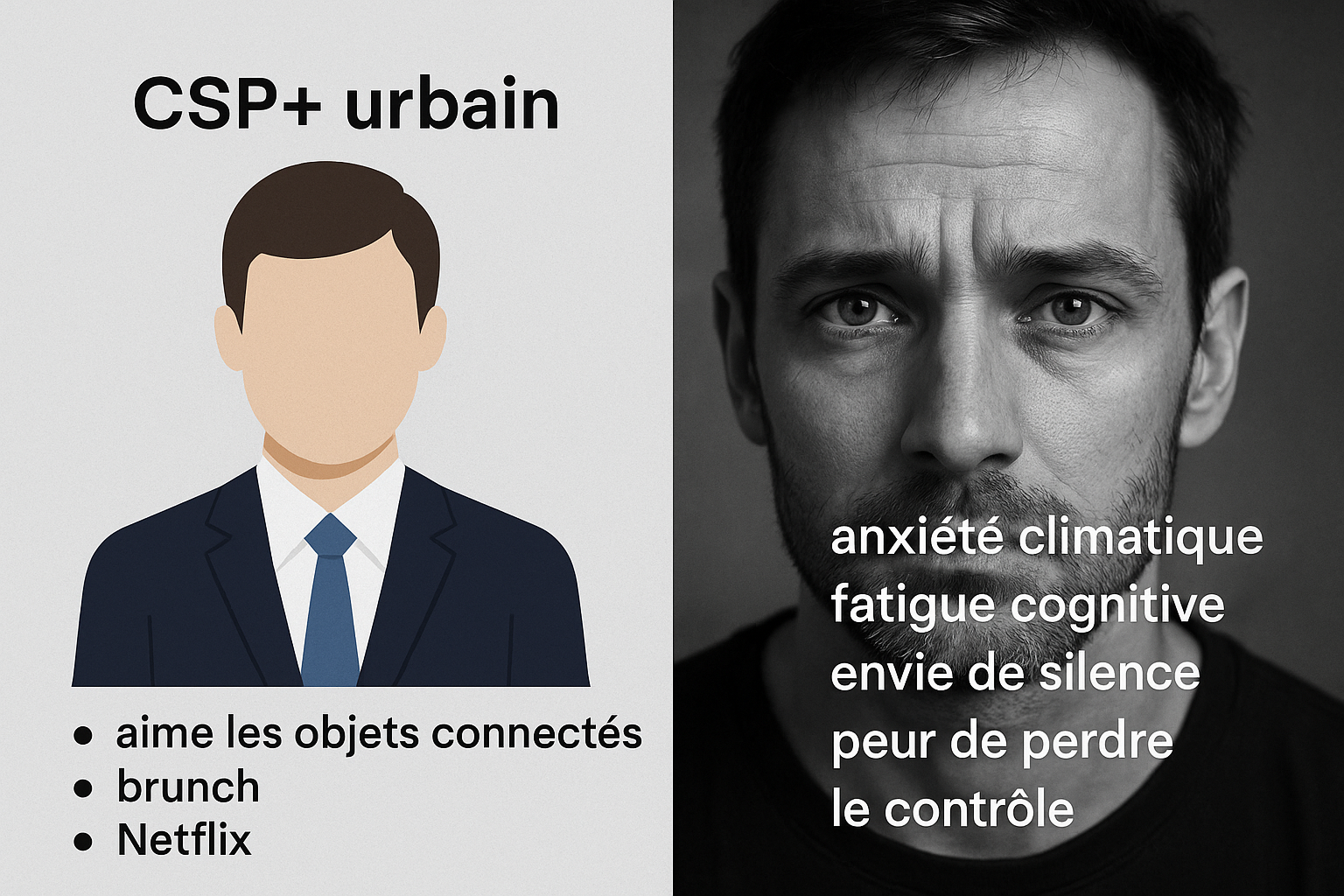

Ce concept n’existe pas (encore) dans les manuels. Je l’invente ici parce qu’il manque un mot pour désigner ce qu’on observe : les acheteurs de VE ne se regroupent plus selon leur revenu ou leur localisation, mais selon leurs modes de pensée, récits personnels et attentes symboliques.

Derrière le terme de « segmentation mentale », il s’agit de découper le marché non plus par profils observables, mais par univers mentaux partagés.

Exemples : le techno-rationnel discret, l’anxieux écologique, l’urbain en quête de silence, le statutaire à façade progressiste, ou encore celui qui se dit écolo mais roule en SUV — électrique, pour avoir bonne conscience.

La segmentation classique donne l’illusion d’une compréhension client. Mais elle reste descriptive. Or l’achat d’un VE est un acte projectif, pas seulement une donnée observable.

Ce n’est pas parce qu’un client vit en périurbain avec deux enfants qu’il va choisir une e-308. Ce qu’il choisit, c’est un récit dans lequel il se reconnaît. Une posture mentale face à l’avenir.

Le VE est un achat à fort contenu symbolique

Vous vendez une batterie sur roues ?

Non. Vous vendez une solution existentielle :

- à l’anxieux climatique,

- au techno-rationnel,

- au statutaire ambivalent,

- à l’urbain saturé de stimuli.

Bref, vous vendez une promesse mentale, un compromis entre rationalité, désir et anxiété.

Les marketeux qui l’oublient continuent à calibrer des offres sur la base du revenu médian, du nombre de kilomètres par an et du taux d’équipement du foyer.

Spoiler alert : ce n’est plus comme ça que ça marche.

Ce que le client achète, ce n’est pas juste un produit, mais une représentation cohérente de lui-même, médiée par l’objet automobile.

Ciblage cognitif : à qui parle-t-on, vraiment ?

Le cœur du modèle SCP (Segmentation – Ciblage – Positionnement), ce n’est pas juste de segmenter ce qui est observable, mais de cibler ce qui est pensant.

Le bon ciblage n’est pas sociologique, il est cognitif. Il part des schémas mentaux dominants dans chaque sous-groupe.

- L’acheteur d’une MG4 ?

Pas un « budget limité », mais un utilitariste stratégique, amateur de techno non brandée, qui valorise la fonctionnalité sans surcharge symbolique. - Celui d’un EX30 ?

Pas un « CSP+ pressé », mais un urbain en surcharge mentale, qui veut de la paix cognitive, une interface douce, un objet qui rassure par sa cohérence.

Derrière chaque choix de voiture, il y a une posture mentale face à l’avenir.

Ce que vous devez cibler, ce ne sont pas des attributs, mais des structures mentales : anxiété, besoin de maîtrise, désir de rupture douce, etc.

Cette approche n’est pas un caprice méthodologique. Elle repose sur une « segmentation mentale« , c’est-à-dire une lecture des représentations et schémas cognitifs à l’œuvre chez les acheteurs. À partir de là seulement, un ciblage pertinent devient possible.

Positionner, c’est proposer un récit clair

Le positionnement n’est pas une tagline.

C’est une opération stratégique (à long terme) :

- choisir un espace mental sur le marché,

- le formuler en valeur perçue différenciante,

- l’ancrer dans les repères mentaux du public cible.

C’est un acte fondateur. Celui qui détermine si vous existez ou non dans l’esprit du client.

Et dans un marché encore instable comme celui du VE, ne pas exister mentalement, c’est disparaître commercialement.

Les marques qui échouent à positionner clairement leur offre s’enferment dans le brouillard :

- Fiat hésite entre cool urbain et low cost recyclé,

- Honda n’a jamais vraiment décidé ce qu’était une e:Ny1,

- Citroën se noie dans le storytelling passéiste, sans savoir à qui elle parle.

Storytelling : le chaînon narratif de la stratégie

Le storytelling ne sert pas à « vendre plus », mais à rendre lisible une posture stratégique.

C’est la traduction narrative du positionnement : sensible, incarnée, durable.

C’est là que se joue la différence entre ceux qui savent où ils vont, et ceux qui bricolent dans le brouillard.

- Polestar : récit épuré, rupture chic, exigence de design. Positionnement lisible, cohérent, incarné.

- BYD : montée en gamme progressive, récit technique, virilité asiatique soft mais affirmée.

- Citroën : narration brouillonne, nostalgie mal ficelée, dissonance cognitive permanente.

Conclusion : quand le récit est bancal, c’est que la stratégie l’est aussi.

Citroën ne raconte pas mal son histoire par accident. Elle le fait parce que le brouillard narratif est souvent le symptôme d’une vision qui vacille.

Le storytelling n’est ni une pub, ni une vidéo feel good.

C’est une architecture narrative, articulée à une stratégie claire.

Sans récit, le VE devient juste un électroménager roulant.

Et là, bonne chance pour vendre autre chose qu’un prix.

Conclusion

Le marketing VE exige plus qu’un benchmark.

Il demande de penser la psychologie du marché, pas seulement ses parts.

C’est une discipline d’architecte.

Pas de décorateur.

Et certainement pas de graphiste sous PowerPoint.

Et elle commence par une chose toute simple :

Arrêter de prendre le client pour un persona PowerPoint.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.