Polestar vs Tesla : deux visions irréconciliables du véhicule électrique

L’une mise sur la rigueur, la montée en gamme, la cohérence produit et la relation client. L’autre capitalise sur une aura fondatrice, une notoriété algorithmique et un marketing souvent déconnecté des réalités d’usage. Si Tesla a indéniablement accéléré la transition vers l’électrique, force est de constater que la marque piétine aujourd’hui sur de nombreux fronts : qualité, écoute client, fiabilité des promesses.

Face à elle, Polestar ne cherche pas le buzz, mais une forme d’exigence silencieuse. Positionnement premium, design léché, UX réfléchie, stratégie produit structurée : la jeune marque sino-suédoise avance avec méthode, là où son rival s’égare dans l’outrance.

I. Du manifeste à la maîtrise : l’électrique entre dans l’âge des arbitrages

L’époque où Tesla incarnait à elle seule la modernité électrique touche à sa fin. Son rôle de pionnier reste incontestable, mais le paradigme a changé : nous sommes entrés dans une phase où l’électrification n’est plus un pari, mais une norme en construction. Elle n’ouvre plus seulement une brèche idéologique ; elle oblige désormais les marques à faire des choix industriels, économiques et relationnels profonds.

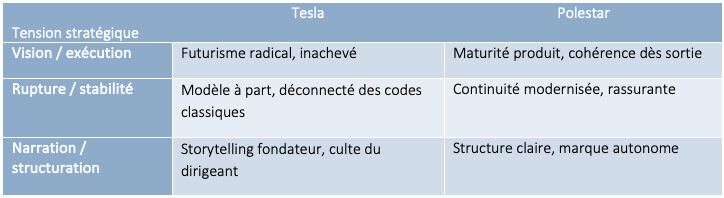

Trois tensions stratégiques traversent aujourd’hui le marché :

Vision vs Exécution

Tesla a cristallisé une vision — celle d’un futur radical, autonome, technologique, centralisé. Mais à mesure que la demande se normalise, les attentes se déplacent : le client attend un produit fini, pas une promesse. Polestar répond à ce besoin en proposant des véhicules cohérents dès leur sortie, sans dépendre de mises à jour salvatrices ni de fonctions déverrouillables. L’innovation y est maîtrisée, non spéculative.

Disruption vs Stabilité

Tesla a joué la rupture : usine unique, distribution directe, refonte complète de la relation client. Cette stratégie a permis de contourner les inerties historiques, mais elle crée aussi une expérience fragile et désincarnée. Polestar, au contraire, assume une forme de continuité : appui sur l’ingénierie Volvo, design scandinave rassurant, présence de points de contact humains. C’est une autre forme de modernité : plus stable, plus lisible.

Storytelling vs Structure

L’univers Tesla repose sur un récit fondateur, alimenté par le charisme polarisant de son dirigeant. Mais cette narration atteint ses limites dès lors que les arbitrages produits deviennent flous, les promesses techniques imprécises et la relation client secondaire. Polestar s’en tient à une stratégie structurée, sans mystique : design, architecture Android native, qualité perçue, positionnement prix lisible.

En résumé : l’électrique n’est plus l’affaire d’un gourou. C’est désormais un terrain d’exigence, où les marques doivent démontrer leur capacité à livrer — sans masquer leurs limites derrière un récit.

Trois tensions stratégiques entre Tesla et Polestar

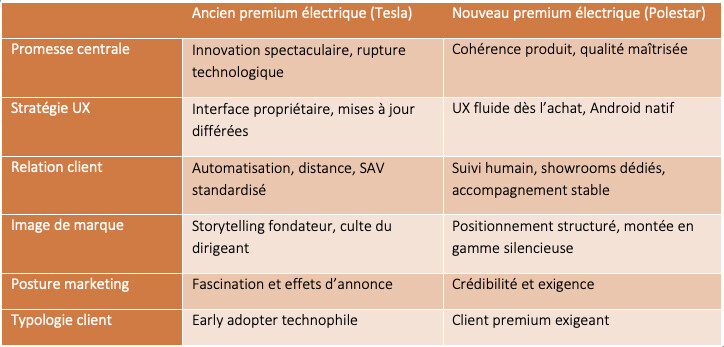

Premium électrique : deux visions opposées du produit, du client et de la marque.

Le basculement actuel ne se résume pas à une rivalité de produits : il reflète des choix structurants. Tesla et Polestar incarnent deux manières opposées de penser la montée en gamme dans le VE.

Là où Tesla joue la rupture radicale : futurisme, modèle à part, storytelling centré sur son fondateur, Polestar construit sa légitimité sur une exécution maîtrisée, une cohérence produit-service, et une structure de marque claire.

Ces tensions, entre vision et exécution, rupture et stabilité, culte du dirigeant et narration structurée, reflètent des arbitrages fondamentaux dans un marché qui arrive à maturité.

Le “premium” ne se décrète plus : il se construit sur l’alignement entre promesse, expérience et perception.

II. Tesla, l’illusion du premium

Pendant près d’une décennie, Tesla a incarné une forme de rêve électrique radical : véhicules puissants, interface futuriste, mises à jour à distance, distribution directe.

Mais à mesure que le marché se structure et que les exigences montent, ce modèle, autrefois galvanisant, montre ses limites. Le mythe premium se fissure.

Qualité perçue : une promesse trahie

Tesla a longtemps surfé sur une image de modernité radicale, assimilée d’emblée à un statut premium. Mais cette association se fissure dès lors qu’on se penche sur l’exécution.

La qualité perçue reste souvent en décalage avec les attentes d’un client exigeant : matériaux décevants, finitions aléatoires, ergonomie flottante.

Plusieurs modèles, notamment la Model 3, continuent d’obtenir des évaluations critiques sur des critères aussi fondamentaux que la fiabilité ou l’ajustement des éléments intérieurs.

Ce hiatus est d’autant plus visible que Tesla vend ses véhicules comme des concentrés d’innovation, souvent présentés comme « en avance » sur le reste du marché.

Or, l’avance logicielle supposée s’accompagne parfois d’un sentiment d’inachevé : fonctions non activées, mises à jour attendues pour corriger des défauts de conception, arbitrages techniques opaques.

Ce n’est pas tant la stratégie de lancement progressif qui pose problème, mais bien le décalage entre la promesse initiale et l’expérience réelle.

À mesure que le marché mûrit, cette dissonance devient de moins en moins acceptable.

Le client premium d’aujourd’hui ne se contente plus d’un storytelling visionnaire : il attend un produit complet, bien conçu, aligné sur les standards de son segment.

Or, Polestar, avec discrétion mais rigueur, incarne justement cette exigence.

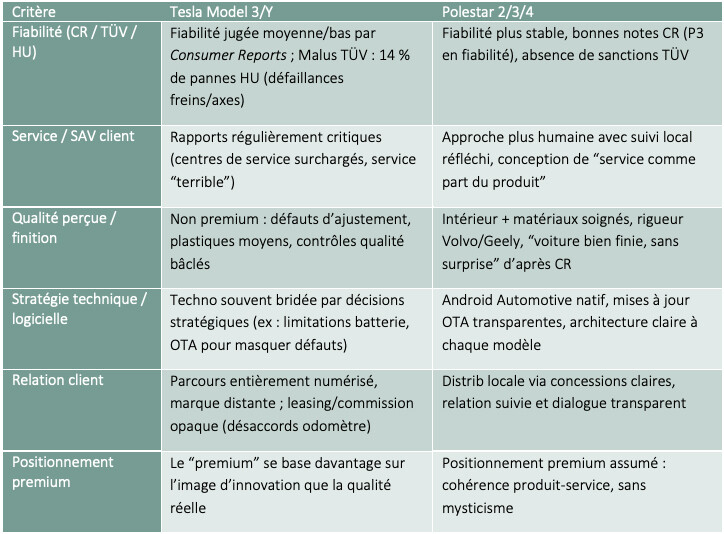

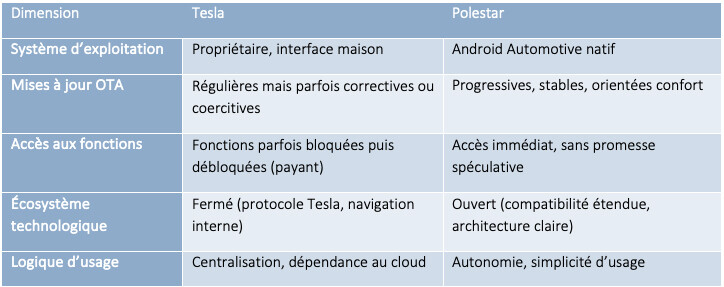

Le tableau ci-dessous résume les écarts les plus structurants entre Tesla et Polestar, à partir de données comparées issues de tests consommateurs, d’articles spécialisés et de retours utilisateurs :

Tableau comparatif Tesla / Polestar

Deux visions du premium électrique. L’une radicale, parfois inaboutie. L’autre structurée, cohérente, rassurante.

Tesla conserve une avance technique sur certains points, mais son modèle “tout-puissant” atteint ses limites : fiabilité discutable, relation client distante, stratégie logicielle verrouillée, communication hérétique.

À l’inverse, Polestar mise sur une offre plus discrète mais bien plus cohérente : finition haut de gamme, UX bien pensée, service local suivi, sans surpromesses ni culte du fondateur.

À travers ce comparatif, on mesure combien Polestar, sans bruit ni storytelling mystique, s’est imposé comme une marque premium crédible.

Là où Tesla fascine encore par sa radicalité, Polestar progresse par la maîtrise, la structure et la crédibilité. L’écart de maturité perçue devient tangible et stratégique.

Sources du tableau

Fiabilité & qualité

- Tesla — Consumer Reports, 2024 : Model 3 mal notée, taux de défauts de 14 % en Allemagne.

- Polestar — J.D. Power & Consumer Reports : Polestar 3 parmi les meilleurs SUV électriques.

- Tesla — What Car?, Consumer Reports : ajustements critiqués, matériaux discutables.

- Polestar — Car & Driver : choix des matériaux salué, ergonomie valorisée.

Service & technologie

- Service Tesla — témoignage utilisateur : 15 passages en SAV en 4 ans sur Model 3.

- Technologie Tesla — bridage logiciel documenté, segmentation artificielle.

- Technologie Polestar — Android Automotive natif, architecture claire, mises à jour fiables.

Une relation client désincarnée

Tesla applique à la relation client le même principe qu’à ses produits : centralisation, automatisation, rationalisation à l’extrême.

L’expérience utilisateur en devient paradoxale : fluide sur le papier, mais souvent frustrante dès qu’un aléa surgit. Le service après-vente est réputé difficile d’accès, les délais longs, les retours clients rarement pris en compte, et l’absence de contact humain crée un sentiment d’indifférence algorithmique.

Dans l’univers Tesla, le client est souvent livré à lui-même, au mieux guidé par l’interface, au pire abandonné au SAV.

Polestar adopte une approche inverse, sans forcément revenir à un modèle traditionnel. La relation est plus lisible, plus humaine, appuyée sur des points de contact locaux (showrooms, équipes dédiées, suivis réguliers).

Cela ne signifie pas que tout est parfait, mais l’expérience globale est pensée pour rassurer plutôt que pour épater.

Là où Tesla industrialise l’indifférence, Polestar tente d’humaniser la relation.

Cette différence de traitement a des effets très concrets : fidélité, bouche-à-oreille, perception globale de la marque.

Et surtout, il révèle une chose : le premium ne se limite pas au produit. Il inclut le soin apporté à l’utilisateur, à son parcours, à sa tranquillité d’esprit.

Or, sur ce terrain, Polestar prend une longueur d’avance.

L’obsession logicielle : un pari à double tranchant

L’avance logicielle de Tesla n’est pas contestée : mises à jour à distance, navigation propriétaire, gestion fine de la batterie ou du freinage régénératif.

Mais cette maîtrise devient une faiblesse quand elle se retourne contre le client.

Fonctions bridées, options facturées rétroactivement, mises à jour modifiant le comportement d’un véhicule sans consultation : tout se passe comme si le logiciel n’était plus un levier de confort, mais un levier de contrôle.

Polestar adopte une logique opposée : intégration native d’Android Automotive, mises à jour progressives mais stables, écosystème ouvert.

L’UX est pensée pour être fonctionnelle dès l’achat, sans dépendre d’évolutions futures.

Le contraste est stratégique : Tesla s’enferme dans un système clos, Polestar privilégie une interopérabilité lisible.

Une stratégie marketing en roue libre

Le storytelling Tesla a longtemps été une force.

Mais ce qui tenait lieu de mythe fondateur s’est peu à peu transformé en écran de fumée : annonces non suivies d’effets, promesses d’IA ou de conduite autonome systématiquement repoussées, et une communication de plus en plus polarisante, portée par un dirigeant qui brouille la frontière entre innovation, provocation et désinvolture.

Le client ne s’y retrouve plus.

Et derrière le bruit, c’est l’image de marque qui s’érode.

Polestar, à l’inverse, assume une sobriété narrative : pas de prophéties technologiques, pas de déclarations tonitruantes, mais une montée en gamme progressive et lisible.

Ce décalage narratif reflète un rapport au réel : Tesla crée de l’adhésion idéologique ; Polestar installe de la confiance durable.

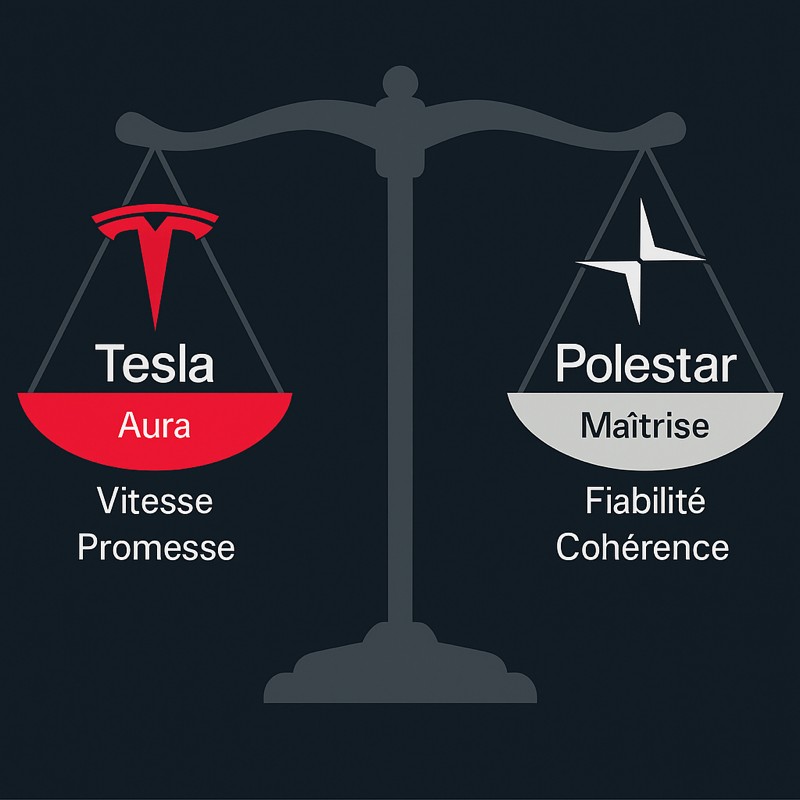

En conclusion : une avance symbolique en sursis

Tesla conserve une aura technologique et une position dominante en notoriété.

Mais le socle sur lequel reposait cette suprématie se fissure : qualité discutable, expérience client froide, récit devenu imprévisible.

Polestar n’a pas l’aura fondatrice de son rival, mais gagne en crédibilité à chaque arbitrage cohérent. Elle ne cherche pas à fasciner, mais à convaincre.

Dans un marché qui s’oriente vers la structuration et la maturité, cette approche méthodique pourrait faire la différence. Car la prochaine bataille ne se jouera pas sur la disruption, mais sur l’exécution.

Tesla n’a pas démérité : elle a accéléré la transition électrique et ouvert des voies nouvelles. Mais à trop vouloir incarner la disruption permanente, elle néglige les piliers du premium moderne : constance produit, fiabilité de l’expérience, sincérité de la relation client.

Dans un marché qui entre en maturité, cette posture devient un handicap.

→ Ce n’est pas l’avance technologique qui s’effondre. C’est le contrat de confiance qui se délite.

III. Polestar : la maturité scandinave

Polestar ne cherche pas à séduire par le choc ou la rupture. Sa force tient ailleurs : dans une forme de maturité tranquille, de cohérence assumée, de précision dans les choix. Là où d’autres jouent l’effet waouh, Polestar installe une confiance progressive, fondée sur des arbitrages clairs.

Design sobre, intérieur raffiné, confort soigné

Le design extérieur, volontairement épuré, évoque la rigueur nordique plus que l’agitation stylistique. L’habitacle prolonge cette ligne : matériaux de qualité, ambiance sobre mais valorisante, souci du détail sans ostentation. Polestar soigne le confort thermique et acoustique, dimension encore trop négligée dans l’électrique. Rien de spectaculaire — mais tout est à sa place.

Interface lisible, architecture claire

Loin des écrans omnipotents ou des fonctions dissimulées dans des menus abscons, Polestar mise sur la clarté : Android Automotive natif, navigation fluide, ergonomie réfléchie. La performance est présente, mais sans excès : les modèles n’ont pas vocation à battre des records, ils visent une maîtrise d’usage. L’accélération est franche, la tenue de route sûre, la sensation de solidité omniprésente.

Construction rigoureuse, ancrage industriel fort

Polestar bénéficie directement de l’héritage Volvo et de la puissance industrielle du groupe Geely. Cela se traduit dans la rigueur d’assemblage, la fiabilité des composants, la justesse perçue des véhicules. L’ingénierie scandinave n’est pas une promesse : c’est un socle tangible, éprouvé, qui se reflète dans chaque modèle.

Une approche servicielle plus humaine

Le parcours client, sans être révolutionnaire, se distingue par sa lisibilité : showrooms, équipes locales, interlocuteurs identifiés. La marque évite les grandes promesses sur l’IA ou la conduite autonome, mais propose un accompagnement lisible, stable, rassurant. Le service n’est pas un enjeu secondaire : il fait partie intégrante de l’expérience premium.

Un univers de marque cohérent, sans storytelling mystique

Polestar ne cherche pas à inventer une mythologie. Elle construit un imaginaire de marque sobre, contemporain, technophile mais crédible. Chaque message, chaque produit, chaque service participe à une vision cohérente — et c’est peut-être cela, aujourd’hui, la forme la plus rare de modernité.

→ Une proposition qui réconcilie modernité, honnêteté et désirabilité.

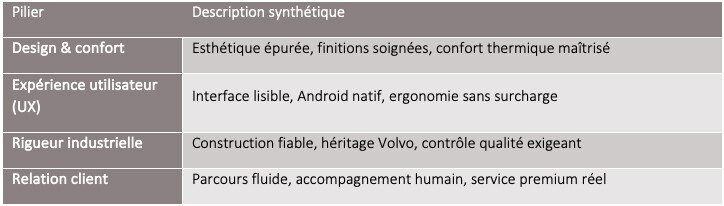

Les 5 piliers de la promesse Polestar

Les piliers silencieux du premium selon Polestar : exigence, cohérence et souci du détail

Ce diagramme traduit une chose essentielle : Polestar ne cherche ni l’effet waouh, ni l’exploit technique isolé.

Sa proposition de valeur s’organise autour d’un quadrilatère clair : rigueur industrielle, design apaisé, UX aboutie, relation client humaine.

Tous ces éléments convergent vers une expérience intégrée, maîtrisée, cohérente.

Dans un univers où la spectacularité algorithmique devient souvent un leurre, Polestar choisit l’équilibre.

Elle n’ignore pas la technique, mais l’absorbe dans une exécution fluide, sans démonstration de force.

Elle ne néglige pas la marque, mais la construit sur des repères lisibles.

Le résultat ?

Une forme de maturité scandinave, où désirabilité et honnêteté ne s’excluent pas.

Ce positionnement la place à contre-courant d’un premium tapageur, et fait d’elle, à terme, une alternative crédible pour les clients en quête de constance et de clarté.

IV. Deux philosophies de la relation client : entre distance algorithmique et proximité maîtrisée

La relation client n’est pas un simple service périphérique. Elle incarne, souvent de manière implicite, le rapport qu’une marque entretient avec ses utilisateurs : respect, écoute, considération, cohérence. Sur ce terrain-là, Tesla et Polestar adoptent deux postures radicalement opposées — et profondément révélatrices.

Tesla : une rationalisation poussée jusqu’à l’indifférence

Chez Tesla, l’expérience client est pensée comme un process à optimiser, pas comme un lien à construire.

Le parcours d’achat est presque entièrement numérisé, les canaux d’interaction réduits au minimum, le SAV perçu comme une extension logistique, plus que comme une attention portée à l’usage.

Résultat : une relation fluide… tant que tout fonctionne.

Mais dès qu’un incident survient, les témoignages se multiplient : délais longs, centres débordés, interlocuteurs absents, décisions automatisées.

Cette stratégie n’est pas un oubli : elle découle d’un modèle assumé, dans lequel le client est un utilisateur autonome, en relation avec une marque distante et omnisciente.

Cela peut séduire un certain public technophile.

Mais dans un univers premium, cette froideur devient un irritant, voire un facteur de désengagement.

Polestar : une sobriété relationnelle, mais incarnée

Polestar n’a pas réinventé la relation client. Elle l’a simplement pensée avec cohérence.

Pas de flonflons : des points de contact identifiés, un parcours fluide mais accompagné, un SAV visible et structuré.

L’approche est sobre, mais les fondamentaux sont là : prise en charge lisible, accompagnement humain, retour d’information clair.

Cette simplicité relationnelle, loin d’être un luxe, devient une force.

Elle traduit un respect implicite du client, et participe à la crédibilité de l’ensemble : pas de friction, pas d’opacité, pas de fuite dans les méandres d’un écosystème numérique fermé.

Une relation qui structure l’expérience globale

La relation client n’est pas seulement un moment de contact : elle conditionne la perception globale de la marque.

Un défaut de finition peut être pardonné s’il est reconnu.

Une panne peut être acceptée si elle est prise en charge avec tact.

Tesla semble considérer que l’innovation dispense d’écoute.

Polestar, au contraire, comprend que le premium commence là : dans la constance du soin, et dans l’attention portée à l’usager, même silencieuse.

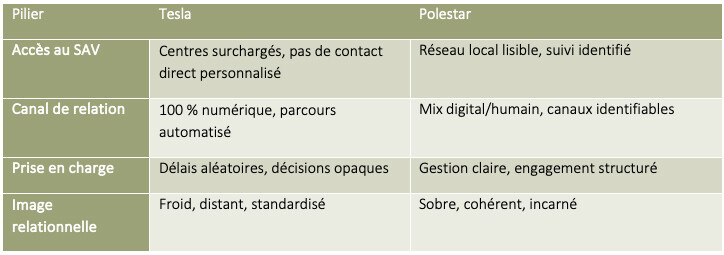

Relation client : deux postures stratégiques, deux perceptions

Relation client : deux visions. Tesla mise sur la distance automatisée. Polestar préfère la sobriété incarnée

Ce tableau synthétise deux visions opposées de la relation client.

Tesla pousse à l’extrême la dématérialisation du lien, au risque de dégrader l’expérience dès qu’un aléa surgit.

À l’inverse, Polestar assume une forme de sobriété servicielle, mais avec des fondamentaux incarnés.

Loin d’être accessoire, cette divergence structure la perception globale des marques. Dans un univers premium, la relation n’est pas un supplément : elle participe de la promesse et donc de la confiance.

V. Même la tech penche en faveur de Polestar

L’un des derniers bastions de supériorité reconnu à Tesla réside dans son avance logicielle. Sur ce point, la marque a longtemps dominé : mises à jour OTA précoces, système de navigation intégré, pilotage à distance, optimisation énergétique poussée. Mais là encore, l’écart se réduit et le modèle Tesla commence à montrer ses limites.

Une avance technique bridée par des choix discutables

Oui, Tesla conserve une maîtrise logicielle fine. Mais cette avance est bridée par des décisions stratégiques difficilement lisibles : bridage logiciel volontaire des batteries, segmentation artificielle des performances selon les versions, options rétroactivement activables… autant d’arbitrages qui donnent à la tech une fonction de contrôle plus que de valeur ajoutée. L’innovation devient contingente, dépendante de décisions commerciales, non de la logique produit.

Polestar, une exécution technique sobre mais cohérente

Polestar adopte une autre approche : intégration native d’Android Automotive, ergonomie pensée dès la conception, mises à jour transparentes sans verrouillage artificiel.

Interopérabilité vs système fermé : un arbitrage stratégique

Tesla reste dans une logique de système clos : son propre OS, son propre réseau de charge, ses propres règles. Cela garantit une certaine cohérence, mais limite l’agilité et renforce la dépendance. Polestar, à l’inverse, choisit l’interopérabilité raisonnée : bornes tierces, compatibilité Android, écosystème ouvert. Cette posture, moins spectaculaire, s’avère plus pérenne dans un contexte de généralisation du VE.

Logique logicielle : deux modèles irréconciliables

Une UX verrouillée face à une UX ouverte

Deux philosophies logicielles pour deux visions du VE. Tesla verrouille, Polestar éclaire.

Architecture, fonctionnalités, UX : deux visions du pilotage logiciel

Deux stratégies logicielles dans le VE. Tesla centralise, verrouille, segmente. Polestar ouvre, simplifie, stabilise.

Sur le plan technologique, Tesla conserve des atouts indéniables.

Mais la posture stratégique, fondée sur une centralisation totale et un contrôle serré des fonctionnalités, finit par produire l’effet inverse de celui recherché : perte de lisibilité, frustration client, dépendance excessive à la marque.

Polestar, sans fanfare, propose une architecture technique stable, lisible, et plus proche des standards attendus dans un univers premium.

Le logiciel y est un outil d’expérience, non un levier d’enfermement.

VI. Vers un nouvel âge du premium électrique ?

L’époque des early adopters touche à sa fin.

L’électrique n’est plus réservé à une minorité curieuse ou militante ; il entre dans une phase de normalisation, avec des clients qui attendent non plus une promesse futuriste, mais une réalité maîtrisée. Et dans ce nouveau contexte, les marqueurs du premium évoluent.

Le client change, les exigences aussi

Pendant dix ans, l’innovation suffisait à justifier un positionnement premium.

Un design disruptif, une accélération impressionnante, quelques écrans bien placés et l’aura technologique faisait le reste.

Mais aujourd’hui, le client premium attend davantage : silence de fonctionnement, qualité d’assemblage, UX fluide, service rigoureux.

→ L’époque où “ce n’est pas parfait, mais c’est l’avenir” servait d’excuse est révolue.

Tesla peine à incarner ce virage

Malgré son avance historique, Tesla semble rester prisonnière d’un récit construit pour séduire les premiers adeptes.

Le produit continue d’évoluer, mais sans atteindre la cohérence attendue : finition inégale, SAV aléatoire, instabilité tarifaire.

L’innovation reste présente, mais le contrat de confiance s’effrite.

→ Il ne suffit plus d’être en avance : il faut tenir ses promesses.

Polestar incarne une autre voie

Pas d’effet waouh gratuit, pas de storytelling exalté. Polestar construit son image sur la constance, la qualité perçue, la lisibilité du produit. Chaque élément — design, UX, relation client — est pensé comme un tout. C’est une vision du premium sans emphase, mais avec exigence.

→ L’ambition n’est pas de fasciner, mais de convaincre sur le long terme.

Une nouvelle équation du premium

Le vrai premium électrique ne sera ni un gadget roulant, ni un objet de culte. Il sera la synthèse d’un design maîtrisé, d’une technique lisible et d’un service fiable. Polestar en dessine les premiers contours — à rebours du modèle Tesla.

→ Le prestige ne viendra plus du bruit, mais de la cohérence.

Premium électrique : un changement de paradigme

Deux stratégies premium : Tesla par la radicalité iconique, Polestar par l’alignement produit–service–marque.

Ce tableau illustre le basculement progressif d’une approche spectaculaire à une approche structurée du premium électrique.

Tesla a longtemps incarné une vision futuriste, fondée sur la promesse d’une rupture technologique majeure et d’un récit captivant. Mais cette approche montre aujourd’hui ses limites : promesses non tenues, relation client distante, et expérience utilisateur souvent incomplète au moment de l’achat.

Polestar, à l’inverse, s’impose par une cohérence silencieuse. Son modèle repose moins sur l’effet d’annonce que sur une exécution sérieuse : UX maîtrisée dès la livraison, architecture logicielle ouverte, montée en gamme sobre mais lisible.

Ce contraste dépasse la simple rivalité de marques : il reflète une transformation plus large du marché, où la crédibilité, la stabilité et la cohérence prennent progressivement le pas sur le spectaculaire et l’idéologie de la disruption. Le premium électrique entre dans l’âge adulte.

VII. Conclusion : deux visions du premium, deux trajectoires qui s’éloignent

Au départ, Tesla et Polestar semblaient évoluer sur des orbites différentes.

L’une, pionnière, messianique, tournée vers un futur radicalisé.

L’autre, encore émergente, discrète, adossée à Volvo et à la rigueur scandinave.

Mais à mesure que le marché mûrit, la confrontation devient inévitable, car elle révèle deux définitions opposées du premium électrique.

Tesla a bâti son image sur l’innovation choc, la vitesse d’exécution, et la rupture de codes. Mais ce modèle touche ses limites : un écosystème trop fermé, une communication désinvolte, une exécution inégale.

Son avance technologique demeure, mais elle est souvent capturée au prix d’une relation client sacrifiée, d’une UX brouillonne ou d’une promesse difficile à tenir.

L’électrique selon Tesla, c’est la fascination sans concession, quitte à négliger l’ancrage réel dans les usages.

Polestar incarne une autre voie : celle de l’exécution maîtrisée, de la cohérence produit-service, de la lisibilité relationnelle.

Pas d’effet d’annonce, pas de catalogue modulaire en ligne, pas de personnalisation illusoire : une proposition claire, construite, crédible. La marque sino-suédoise ne cherche pas à réinventer la roue à chaque instant, mais à délivrer une expérience premium ancrée, sobre, sans mystique.

Dans cette tension, le marché devient juge : à mesure que les clients comparent, évaluent, recommandent ou se détournent, le storytelling ne suffit plus.

Le premium se mesure désormais à l’aune de l’expérience réelle, de la fidélité organique, et de la capacité à faire du long terme un atout, pas une promesse fuyante.

La question n’est donc plus “qui aura raison ?” mais “qui incarne encore la confiance ?”

Et à ce jeu-là, Polestar pourrait bien représenter l’avenir du premium électrique européen : silencieux, exigeant, durable.

Premium électrique : vers un nouvel équilibre des attentes

L’exigence monte : les clients premium veulent un produit fiable, une relation claire, et une expérience fluide.

Ce schéma illustre les nouveaux équilibres à l’œuvre dans le premium électrique.

Loin des discours radicaux ou des promesses différées, les clients attendent désormais un alignement simple mais exigeant : qualité réelle, lisibilité fonctionnelle, fiabilité relationnelle.

Ce triptyque redéfinit les contours du haut de gamme — et déplace le curseur du storytelling vers l’exécution.

Polestar l’a compris.

Tesla, pour l’instant, semble encore s’y refuser.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.