Plate-forme véhicule électrique : le nouveau cœur stratégique de l’automobile

On a longtemps parlé de « châssis » pour les voitures thermiques.

Une base roulante, des motorisations interchangeables, des déclinaisons multiples de carrosseries. Stable, robuste, un socle.

Avec le véhicule électrique, tout a basculé. La plate-forme n’est plus seulement un squelette mécanique, c’est le cœur stratégique de l’automobile moderne.

Pourquoi la plate-forme change tout

La transition vers l’électrique a déplacé le centre de gravité de l’industrie. Autrefois, le châssis était pensé comme support neutre : on y posait moteurs, transmissions, réservoirs.

Aujourd’hui, la plate-forme dicte tout : performances, autonomie, sécurité, coûts et même la vitesse de développement des gammes.

On n’est plus dans une logique de mécanique, mais dans une logique système.

Par exemple : entre une Volkswagen ID.3 (plateforme MEB) et une Renault Mégane E-Tech (CMF-EV), l’expérience utilisateur et l’habitabilité tiennent directement à la conception de la plate-forme, pas seulement au design extérieur.

La batterie entre bénédiction et contrainte

Le bloc batterie, logé dans le plancher, est une bénédiction et une prison.

- Avantages : centre de gravité bas, meilleure stabilité, rigidité structurelle accrue.

- Contraintes : poids (400 à 600 kg en moyenne), gestion thermique complexe, crash-tests renforcés.

Selon l’ES (avril 2025), la batterie représente 30 à 45 % du coût de revient d’un VE. Ce n’est pas un module interchangeable : elle conditionne l’ossature elle-même.

Exemple : la Blade Battery de BYD, conçue en format LFP allongé, permet d’intégrer les cellules comme élément structurel, améliorant à la fois rigidité et sécurité.

Modularité et économies d’échelle

Les constructeurs ont compris que la survie passait par la mutualisation.

Les plate-formes dites « skateboard » (Tesla, Hyundai E-GMP, Volkswagen MEB) offrent une flexibilité redoutable :

- Empattements variables

- Versions propulsion, intégrale ou simple traction

- Carrosseries allant de la citadine au SUVRésultat : une réduction massive des coûts de développement et une accélération du time-to-market.

Exemple : le groupe VW a décliné la MEB sur Volkswagen, Audi, Cupra et Skoda, produisant déjà plus de 2 millions de véhicules.

Plate-formes multi-énergies : flexibilité ou compromis ?

Tous les constructeurs n’ont pas choisi la radicalité. Certains ont préféré développer des plate-formes multi-énergies, capables d’accueillir :

- des motorisations thermiques (essence, diesel),

- des hybrides rechargeables (PHEV),

- et des véhicules 100 % électriques.

Les avantages

- Flexibilité industrielle : un même site de production peut assembler plusieurs types de véhicules.

- Amortissement des coûts : utile pour les constructeurs n’ayant pas encore les volumes VE nécessaires.

- Réduction des risques : adaptation aux marchés où l’électrique décolle lentement.

Les inconvénients

- Compromis techniques : pas d’optimisation autour de la batterie (espace, refroidissement, sécurité).

- Poids supplémentaire : structures renforcées pour accueillir plusieurs types de motorisations.

- Performances limitées : autonomie, habitabilité et efficience inférieures aux plateformes dédiées.

Exemples

- Stellantis (EMP2 / STLA Medium) : transition progressive, de PHEV vers BEV.

- Renault CMF-EV vs CMF-B : une dédiée 100 % électrique, l’autre mixte.

- Volkswagen MQB vs MEB : une thermique modifiée, l’autre conçue pour l’électrique.

En résumé : la plate-forme multi-énergies sécurise les ventes à court terme, mais crée un handicap face aux pure players(Tesla, BYD, Hyundai) qui misent sur des architectures exclusives.

L’intégration logicielle

Le hardware ne suffit plus. La plate-forme véhicule électrique intègre désormais une architecture électronique centralisée.

- Software Defined Vehicle : le logiciel prend le dessus sur la mécanique.

- Mises à jour OTA (Over The Air) : le véhicule évolue après sa sortie d’usine.

- Calculateurs centraux : convergence des fonctions, réduction des câblages, meilleure cybersécurité.Autrement dit, la plate-forme devient aussi numérique que matérielle.

Exemple : Tesla a démontré la supériorité de l’approche software-first.

Hyundai et Volkswagen l’imitent, mais avec des architectures plus complexes et pour tout dire bien plus efficaces, notamment dans le cas de Hyundai.

Architecture électrique et V2X, les atouts cachés

Au-delà de la batterie et du logiciel, c’est la tension d’architecture qui conditionne la compétitivité.

- 400 V : le standard actuelSuffisant pour la majorité des VE, mais limité en vitesse de recharge.

- 800 V : le nouvel horizonAdopté par Hyundai (E-GMP), Porsche (Taycan), Kia (EV6) et certains modèles haut de gamme.Avantages :• Temps de recharge drastiquement réduits (10–80 % en moins de 20 minutes).• Câblage plus fin, donc gain de poids.• Meilleure efficacité énergétique.

- V2X (Vehicle-to-Everything)La plate-forme devient aussi une interface énergétique :• V2L (Vehicle-to-Load) : alimenter des appareils électriques (outil marketing puissant pour Hyundai/Kia).• V2H (Vehicle-to-Home) : renvoyer l’énergie vers la maison, rôle de batterie domestique.• V2G (Vehicle-to-Grid) : interaction avec le réseau électrique, stabilisation des pics de consommation.

Ces fonctionnalités transforment le VE en acteur du système énergétique, et pas seulement en moyen de transport.

Leur intégration dépend directement de la conception de la plate-forme.

Sécurité et crash-tests

La présence d’une batterie géante (parfois jusqu’à 600 kilos !) impose de nouvelles règles.

- Caissons renforcés, blindages spécifiques, structures absorbantes.

- Gestion thermique pour éviter la propagation des incendies.

- Innovations comme la BYD Blade ou le Tesla structural pack : batteries intégrées et protégées, testées contre perçages et chocs extrêmes.

Les constructeurs sont créatifs dans leur essais de résistance :

- BYD Blade : testée en perforation sans emballement thermique.

- Tesla 4680 pack structurel : rigidité accrue, mais réparabilité limitée.

Poids et efficience

Chaque kilo compte : l’autonomie dépend directement du poids.

- Usage d’aluminium, composites, aciers ultra-haute résistance.

- Rigidité accrue sans alourdir le véhicule.

- Optimisation aérodynamique rendue possible par les planchers plats.

Exemple : Lucid Air affiche une efficience record (6,9 km/kWh) grâce à un pack optimisé et un aérodynamisme soigné.

Production et industrialisation

La bataille se joue aussi dans les usines.

- Cell-to-pack et cell-to-chassis : suppression des modules intermédiaires.

- Gigafactories : intégration verticale (Tesla, BYD) ou partenariats (VW, Stellantis).

- Réduction du nombre de plateformes : VW prévoit de passer de MEB/PPE à SSP pour tout le groupe.

Compatibilité mondiale

Une plateforme doit être mondiale :

- Longues berlines pour la Chine,

- SUV massifs pour les États-Unis,

- Petites citadines pour l’Europe.

La même base doit se décliner sur trois continents, avec des réglementations différentes, voire divergentes.

Exemple : la SEA de Geely est déjà utilisée par Volvo, Zeekr, Smart, Lotus… preuve d’une modularité mondiale.

Vers les batteries structurelles

Prochaine étape : la disparition de la « boîte » batterie.

- Tesla (4680 pack structurel) et BYD (Blade intégrée) ouvrent la voie.

- Gains : rigidité, espace, simplification industrielle.

- Risques : réparabilité réduite, dépendance totale à la plate-forme.

Moteurs et onduleurs : l’autre face de la plate-forme

La plate-forme inclut aussi le choix du moteur :

- IPMSM (aimants permanents) : compacts, efficaces, mais dépendants des terres rares (Tesla, Hyundai, BYD).

- WRSM (rotor bobiné) : sans terres rares, mais plus complexes (BMW, Renault).

- Induction : robuste, mais moins efficient (Tesla sur moteurs avant).

L’onduleur devient crucial : passage au carbure de silicium (SiC) chez Tesla, Lucid, BYD, pour réduire les pertes.

Lien avec les futurs usages

Les plateformes anticipent déjà :

- Autonomie : intégration native des capteurs et calculateurs.

- Habitacles modulaires : planchers plats, sièges reconfigurables, mobilité servicielle.

- Car-sharing et flottes / Mobilité ‘servicielle’ : optimisation du coût total de possession (TCO).

Conclusion

La plate-forme véhicule électrique n’est pas une simple base technique : c’est le cœur stratégique de l’industrie automobile.

Elle dicte la marge, le rythme d’innovation, la compétitivité mondiale.

Celui qui maîtrise la plate-forme maîtrise l’avenir du marché.

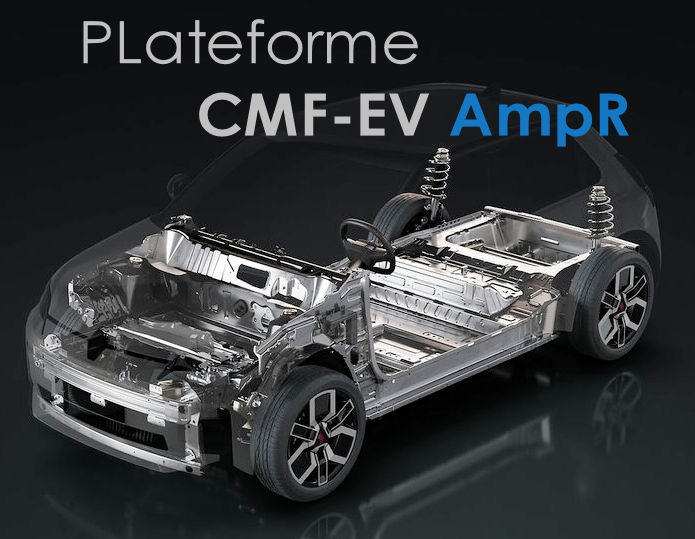

🔎 Focus – Plate-forme AmpR : du Scénic familial à l’Alpine A390 sportive

La plate-forme AmpR Medium (nouveau nom de la CMF-EV) illustre bien comment une base technique unique peut donner naissance à des véhicules radicalement différents.

Côté Renault Scénic E-Tech

Les ingénieurs ont exploité les avantages de la plate-forme pour maximiser l’habitabilité. Batterie en plancher = plancher plat, empattement long = espace arrière généreux, intégration du train arrière multibras = confort supérieur à la moyenne du segment.

➤ Résultat : un véhicule de famille spacieux et efficient, pensé pour le quotidien, avec une autonomie pouvant dépasser 600 km WLTP.

Côté Alpine A390

Sur la même base, les ingénieurs ont poussé la logique beaucoup plus loin. Gestion logicielle avancée des moteurs avant et arrière, vectorisation active du couple (torque vectoring), calibrage précis des suspensions et du refroidissement.

➤ Objectif : transformer un SUV de plus de 2 tonnes en machine à sensations, capable de rivaliser avec des sportives plus légères.

Ce contraste révèle un enseignement stratégique :

la plate-forme n’impose pas une vocation unique, elle offre un champ de possibles. Tout dépend de la manière dont les ingénieurs arbitrent entre confort, efficience, performance et image de marque.

Pour aller plus loin

La plateforme E-GMP, le « skateboard » coréen, vitrine mondiale de la modularité et de l’architecture 800 V.

La plateforme AmpR de Renault Group : la base commune au Scénic et à l’Alpine A390, symbole d’une double stratégie familiale et sportive.

Étude sectorielle – Véhicules électriques en France (publication en avril 2025 ; V3 30 juillet 2025) : analyse complète du marché, des plateformes et des trajectoires industrielles.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.