PHEV : incohérence structurelle, preuves à charge

Le mirage du PHEV

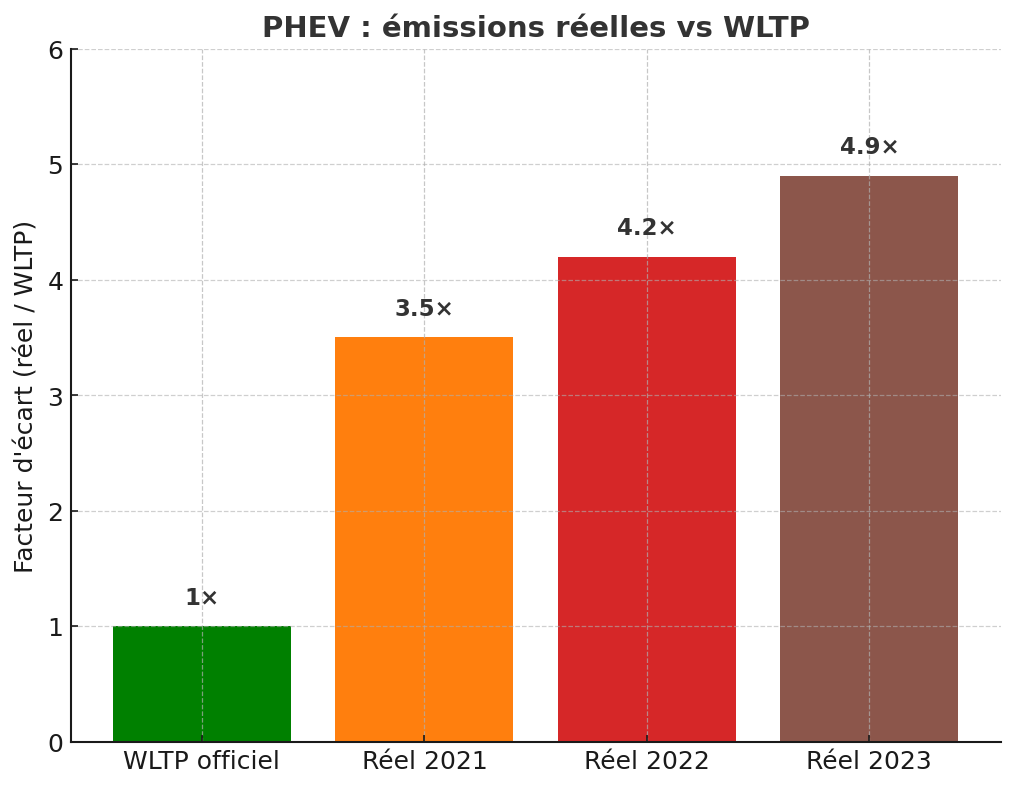

On nous avait vendu le plug-in hybride comme la synthèse parfaite : autonomie électrique pour le quotidien, thermique pour les longs trajets. Dans les fiches officielles, des consommations homéopathiques, des émissions de CO₂ divisées par deux, et la promesse d’un véhicule vertueux. La réalité, c’est un gouffre : les PHEV polluent en moyenne cinq fois plus que ce qui est affiché.

Et le pire, c’est que l’écart s’accroît année après année.

Les premiers relevés OBFCM (on-board fuel consumption meters), rendus publics par l’Agence européenne de l’environnement (EEA), montrent que pour les modèles immatriculés en 2021, le facteur d’écart était de 3,5. En 2023, il est déjà monté à 4,9 .

Loin de s’améliorer avec l’allongement des autonomies électriques, la situation empire.

Le nœud du problème : l’utility factor

Tout repose sur un calcul abstrait : le fameux utility factor (UF).

Le WLTP, cycle d’homologation censé refléter le réel, postule que les conducteurs rechargent souvent et roulent majoritairement en mode électrique.

Pour un PHEV affichant 60 km d’autonomie, on part du principe que 80 % des kilomètres seront électriques.

Dans la vraie vie, ce taux tombe à 34 % selon la correction prévue en 2027.

Autrement dit, toute la construction réglementaire repose sur une hypothèse de recharge idéale, que personne ne respecte.

Résultat : les PHEV ont servi de passe-droit réglementaire.

Les constructeurs les ont utilisés pour « verdir » leurs flottes et abaisser artificiellement leurs moyennes de CO₂, tout en continuant à vendre massivement des SUV thermiques.

L’usage réel : un hybride qui roule surtout au pétrole

Les mesures indépendantes (ICCT, TU Graz pour T&E) confirment : les PHEV consomment 3 à 5 fois plus que les valeurs annoncées, surtout dans les flottes d’entreprise où personne ne prend la peine de brancher le câble .

En ville, sans recharge régulière, les émissions atteignent parfois 5 à 7 fois les niveaux officiels.

Quant à l’autonomie électrique, elle sert souvent à embellir les chiffres plutôt qu’à transformer l’usage. Les voitures roulent en réalité comme des thermiques alourdis d’une batterie morte.

Peut-on faire confiance aux ordinateurs de bord ?

Les plus sceptiques diront : « encore des chiffres militants ».

Sauf que non : les données proviennent directement des OBFCM embarqués, imposés par l’UE, et collectées de manière systématique.

Ces boîtiers enregistrent la consommation réelle de carburant et d’électricité.

Quant à la précision, une étude de l’AAA américaine sur seize véhicules a montré que l’écart entre affichage et mesure réelle n’est que de 2 à 3 % en moyenne.

Autrement dit, l’ordinateur de bord est fiable à l’échelle des usages .

Ce ne sont pas des slogans : ce sont des relevés bruts, consolidés par plus de 800 000 PHEV enregistrés entre 2021 et 2023 .

Et demain ?

La Commission européenne a fini par admettre la supercherie.

Deux corrections de l’UF sont prévues : en 2025/26, puis en 2027/28.

Mais même après la deuxième correction, il subsistera encore 18 % d’écart entre réel et officiel .

Bref, une amélioration, pas une solution.

En attendant, les PHEV continuent de bénéficier d’avantages fiscaux et d’une image « verte » totalement usurpée.

L’illusion sert l’industrie, pas le climat.

Conclusion

Le PHEV est un véhicule de compromis, mais surtout de compromis réglementaire.

Il illustre parfaitement comment des hypothèses biaisées peuvent fabriquer de la vertu sur le papier et de la pollution sur la route.

À force de jouer avec les chiffres, l’Europe s’est piégée elle-même.

Les PHEV ne sont pas une étape de transition crédible, mais un ‘loophole‘, une échappatoire offerte aux constructeurs pour retarder l’inévitable bascule vers l’électrique pur.

Sources & références

- Transport & Environment (2025) – Closing the Growing PHEV Loophole. Briefing de septembre 2025, basé sur les données OBFCM 2021–2023 (127 000 PHEV analysés en 2023). PDF.

- European Environment Agency (EEA, 2023) – Real-World Emissions Dataset. Données issues des OBFCM collectées depuis 2021. EEA Portal.

- European Commission (2019) – Regulation (EU) 2019/631. Obligation d’évaluer la représentativité WLTP via les données OBFCM. Eur-Lex.

- European Commission (2023) – Regulation (EU) 2023/443. Correction du facteur d’utilité (UF) pour les PHEV, applicable en 2025–2026 puis 2027–2028. Eur-Lex.

- European Commission (2024) – Staff Working Document 52024SC0059. Proposition d’un UF fondé sur l’énergie effectivement chargée. Eur-Lex (PDF).

- ICCT (2022) – Real-World Usage of Plug-In Hybrid Electric Vehicles in Europe. White Paper, juin 2022. ICCT Report.

- Transport & Environment / TU Graz (2020–2022) – Tests en usage réel sur PHEV. Résultats publiés dans plusieurs briefings successifs. Transport & Environment.

- AAA (2020) – Accuracy of Vehicle On-Board Fuel Economy Displays. Étude sur 16 véhicules, écart moyen observé : 2,3 %. AAA Foundation.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.

Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.