Nissan e-Power : l’électrique sans prise. Technologie de transition ou impasse élégante ?

Pourquoi ‘e-Power’ maintenant

Nissan pousse une promesse simple : conduire comme un VE, sans prise.

‘e-Power’ répond à deux contraintes réelles, l’infrastructure de recharge imparfaite et la nécessité d’abaisser la conso en usage urbain/péri-urbain.

La 3ᵉ génération, lancée en Europe en juin 2025 améliore l’efficience à vitesse élevée, sans changer la philosophie de base. Le Qashqai restylé conserve une batterie tampon de 2,1 kWh, gagne en puissance crête (151 kW en mode Sport) et affiche un 4,5 L/100 km WLTP en traction, soit environ un litre de moins qu’avant.

Tests indépendants à l’appui, l’Ecotest ADAC annonce 5,4 L/100 km en moyenne, signal tangible d’un progrès côté calibration et gestion énergétique.

🔎 Lecture stratégique

‘e-Power’ joue un rôle de passerelle entre deux mondes. Il permet à Nissan de rester pertinent dans les régions où la recharge publique reste rare ou imprévisible, sans renoncer au discours de l’électrification.

- Dans les marchés émergents, il répond à l’absence d’infrastructure et rassure les conducteurs encore méfiants envers le tout-électrique.

- Dans les zones mûres, il conserve un avantage temporaire en coût d’achat, mais perd la bataille du rendement global.

- À long terme, il ne constitue pas une alternative durable mais un relais tactique avant la bascule vers le BEV pur.

En clair : un outil de transition, pas une révolution.

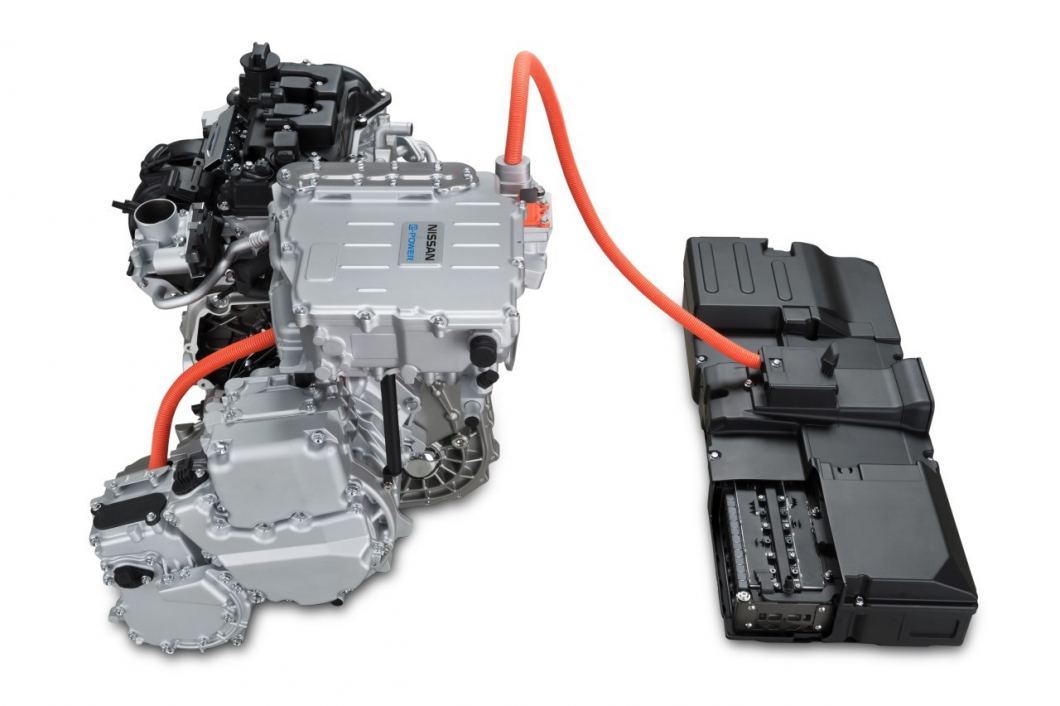

Anatomie du système e-Power

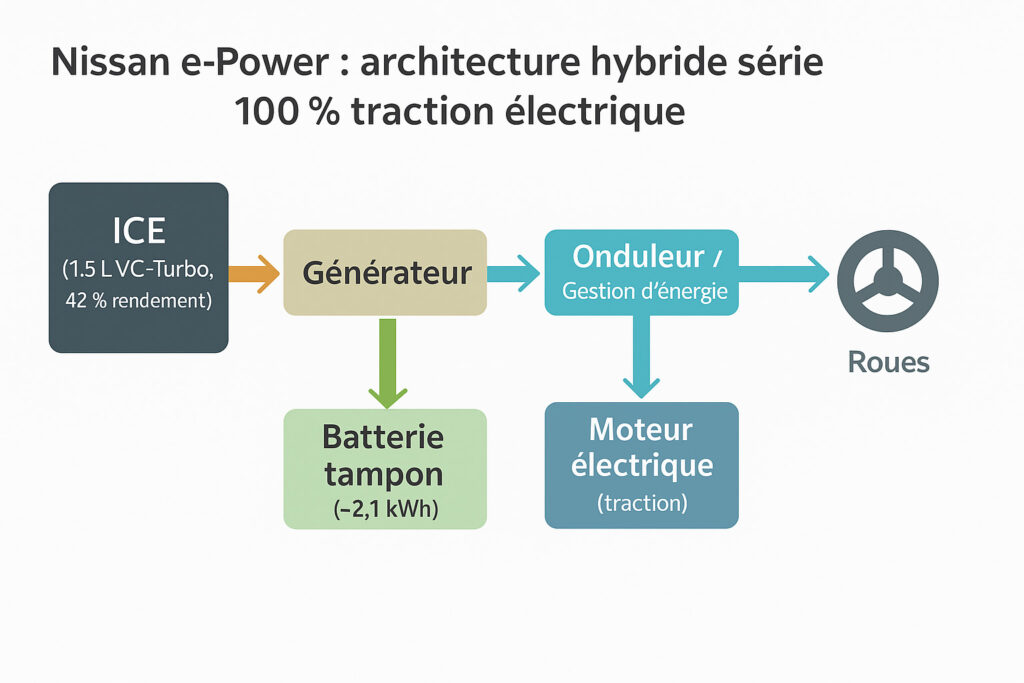

Le cœur du dispositif tient en une idée simple : découpler totalement la production et l’utilisation de l’énergie mécanique.

Le moteur essence ne touche jamais les roues : il fait tourner un générateur, qui alimente un moteur électrique via un onduleur et une petite batterie tampon.

Autrement dit, e-Power est un hybride série pur, contrairement aux hybrides « parallèles » classiques où le thermique et l’électrique se partagent la traction.

Cette architecture offre deux avantages immédiats : une sensation de conduite identique à celle d’un véhicule électrique (couple instantané, linéarité, silence) et la possibilité d’optimiser en continu le régime du moteur thermique pour maintenir un rendement élevé.

Mais elle introduit aussi des pertes de conversion supplémentaires : carburant → mécanique → électricité → mécanique, ce qui rend le système globalement moins efficace qu’un BEV, même si la perception au volant est similaire.

Côté matériel, la batterie tampon affiche environ 2,1 kWh sur le Qashqai : juste assez pour lisser les appels de puissance et récupérer l’énergie au freinage, sans offrir de vraie autonomie électrique.

Le moteur thermique (1.5 L VC-Turbo) utilise un taux de compression variable pour maximiser son efficacité.

Nissan revendique 42 % de rendement thermique sur la version de série (jusqu’à 50 % en laboratoire selon ses travaux STARC), ce qui le place parmi les plus efficients du marché essence.

Le moteur électrique de traction délivre 151 kW sur la version 2025, garantissant des accélérations comparables à celles d’un VE compact.

Enfin, l’ensemble est géré par une électronique de puissance (onduleur, convertisseur DC-DC) qui arbitre en permanence entre production, consommation et récupération d’énergie.

La batterie joue ici un rôle d’amortisseur énergétique, pas de réservoir : elle stocke les excédents temporaires pour les restituer quelques secondes plus tard.

Le système combine rendement élevé et sensation de conduite électrique, sans recharge externe.

🔎 Explication détaillée

Le moteur thermique d’e-Power n’est pas un « range extender » comme dans certaines hybrides du passé : il ne recharge pas une grosse batterie, mais maintient un petit tampon énergétique en tension constante.

- Le générateur convertit l’énergie mécanique du moteur en électricité avec un rendement moyen d’environ 85 %.

- L’onduleur gère la distribution entre moteur de traction et batterie tampon.

- Les pertes cumulées de conversion sont compensées par le fonctionnement optimisé du thermique à régime fixe.

Résultat : une conduite électrique, mais un système dont l’efficacité réelle dépend fortement du profil de route et de la charge moyenne.

Résultats chiffrés, efficacité et limites physiques

Les chiffres officiels de Nissan annoncent des consommations autour de 5,1 à 5,4 L/100 km pour le Qashqai e-Power (cycle mixte WLTP), et 5,8 à 6,1 L/100 km pour l’X-Trail e-Power plus massif. Ces valeurs sont flatteuses, mais les tests indépendants racontent une autre histoire.

L’ADAC Ecotest allemand, réputé pour sa rigueur, mesure une moyenne réelle de 5,4 L/100 km, soit 122 g CO₂/km, un bon score pour un SUV essence, mais loin des promesses d’un « quasi-électrique ». En usage autoroutier, la consommation grimpe jusqu’à 7,2 L/100 km, confirmant que le système reste très dépendant des pertes de conversion à haute vitesse.

En revanche, en ville et sur trajets périurbains, e-Power excelle : le moteur thermique fonctionne peu, le générateur s’active sur ses points de rendement optimaux, et la consommation peut descendre à 4,4 L/100 km.

Sur le plan énergétique pur, la chaîne reste pénalisée par les doubles conversions :

Énergie chimique (carburant) → mécanique (moteur) → électricité (générateur) → mécanique (moteur de traction)

Même si le moteur VC-Turbo atteint 42 % de rendement, les pertes intermédiaires (générateur + redressement + onduleur + moteur électrique) ramènent le rendement global aux roues à environ 33–35 %, là où un bon moteur thermique direct (diesel) tourne à 37–40 %, et un VE pur dépasse 80 %.

Autrement dit, e-Power gagne en agrément ce qu’il perd en efficacité physique.

Côté batterie, la faible capacité (2,1 kWh) limite la récupération d’énergie au freinage et empêche toute conduite prolongée en électrique pur.

En revanche, elle garantit une légèreté et une simplicité d’usage par rapport aux PHEV : pas de recharge, pas de surpoids massif, et une autonomie globale importante.

Enfin, la durabilité du système pose question à long terme.

Entre le thermique, le générateur et les composants de conversion, la maintenance pourrait coûter davantage qu’un simple BEV.

Les gains d’efficacité du VC-Turbo sont réels, mais la complexité multiplie les points de friction potentiels.

🔎 Lecture stratégique

Nissan joue ici une partition subtile : maximiser l’expérience électrique sans dépendre des bornes.

- En milieu urbain, e-Power est cohérent : rendement stable, consommation modérée, conduite fluide.

- Sur autoroute, les pertes de conversion ruinent le bilan énergétique et l’écart avec un thermique classique s’amenuise.

- Le pari repose donc sur la perception, pas sur la physique : offrir un VE psychologique avant le VE réel.

Autrement dit, une transition douce pour les clients, mais une impasse technologique à long terme.

Positionnement marketing et stratégie produit

Nissan présente e-Power comme “l’électrique sans recharge”, un slogan habile mais ambigu.

L’argument central repose sur la sensation de conduite : accélération instantanée, silence, linéarité, autant de caractéristiques d’un véhicule 100 % électrique, obtenues ici sans infrastructure de charge ni anxiété d’autonomie.

Le discours cible donc une clientèle curieuse du VE mais réticente à franchir le pas, soit par crainte logistique (bornes, temps de charge), soit par méfiance technologique.

Dans la gamme, e-Power occupe une position intermédiaire entre l’hybride Toyota et le BEV pur : plus fluide, plus plaisant, mais aussi plus énergivore à long terme.

Nissan le déploie surtout sur des segments familiaux (Qashqai, X-Trail) où l’argument de la “douceur électrique” compense l’absence de recharge. Sur le plan symbolique, la marque cherche à réconcilier deux mondes : celui du thermique, encore dominant, et celui du VE, porteur d’avenir.

C’est une technologie passerelle, conçue non pas pour durer, mais pour accompagner la transition des usages.

Du point de vue industriel, e-Power permet aussi à Nissan de rentabiliser ses motorisations essence existantes, en les hybridant intelligemment au lieu de les abandonner.

L’investissement reste modéré comparé au coût de développement d’une plateforme 100 % électrique, tout en préservant les marges.

Ce pragmatisme se double d’un choix stratégique : concentrer les efforts BEV sur les modèles haut de gamme (Ariya, Leaf), et réserver e-Power aux marchés intermédiaires où le réseau de recharge est encore faible (Europe du Sud, Asie du Sud-Est, Australie).

Enfin, la communication autour de e-Power joue sur une confusion volontaire : le client entend “électrique”, lit “sans recharge”, et retient “progrès”.

Cette ambiguïté fonctionne commercialement : Nissan vend une promesse d’électromobilité psychologique, plus qu’une rupture technologique.

Mais à terme, cette position est intenable : à mesure que les bornes se multiplient et que les BEV baissent de prix, l’avantage symbolique s’érode.

🔎 Lecture stratégique

e-Power illustre un compromis entre innovation et inertie :

- Sur le plan technique : une hybridation série maîtrisée, ingénieuse, mais énergétiquement inférieure à un BEV.

- Sur le plan marketing : une promesse d’électrique accessible, séduisante, mais reposant sur une confusion sémantique.

- Sur le plan stratégique : une solution de transition, rentable à court terme, mais sans avenir industriel à long terme.

Le véritable enjeu n’est pas de perfectionner e-Power, mais de savoir quand l’abandonner.

Comparatif global des architectures (BEV, PHEV, e-Power, FCEV, ICE)

La physique tranche avant le marketing.

Ce tableau met face à face les cinq architectures à l’aune des critères qui comptent pour un acheteur rationnel et pour un décideur industriel.

Tableau synthétique

| Critère | BEV 100 % électrique |

PHEV Hybride rechargeable |

e-Power Hybride série |

FCEV Pile à combustible |

ICE Thermique |

|---|---|---|---|---|---|

| Rendement chaîne énergie* | Très élevé (≈ 70–80 %) | Intermédiaire (≈ 35–65 %, usage-dépendant) | Intermédiaire bas (≈ 30–35 %) | Faible à intermédiaire (≈ 25–35 %) | Faible (≈ 20–30 %) |

| Émissions locales | 0 | 0 en mode électrique, sinon > 0 | > 0 | 0 | > 0 |

| Dépendance infrastructure | Bornes AC/DC | Bornes + stations carburant | Stations carburant | Stations hydrogène | Stations carburant |

| Coût d’usage (énergie + entretien) | Faible là où l’électricité est compétitive | Bon si recharge régulière, mauvais sinon | Moyen, sensible au prix du carburant | Élevé | Moyen à élevé |

| Complexité technique | Moyenne (gros pack) | Élevée (double chaîne) | Élevée (générateur + puissance) | Très élevée | Faible |

| Agrément de conduite | Fort (couple, silence) | Variable selon le mode | Fort, proche VE | Fort | Variable |

| Ville / péri-urbain | Très favorable | Favorable si charge fréquente | Très favorable | Surdimensionné | Correct |

| Autoroute | Correct si batterie efficiente | Variable, conso souvent élevée | Point faible historique | Autonomie correcte si réseau | Correct |

| Autonomie pratique | Dépend batterie + réseau | Bonne si carburant + batterie chargée | Très bonne (réservoir) | Théoriquement bonne, réseau limitant | Très bonne |

| Pertinence stratégique | Marchés mûrs, flottes, ZFE | Marchés de transition avec bornes | Marchés peu équipés | Niches pro sur corridors | Résiduel / hors réseau |

| * Ordres de grandeur indicatifs pour situer les hiérarchies physiques. Les valeurs varient selon modèles, usages et mix énergétique. | |||||

Lecture critique et implications

1) Physique et usage réel.

Le BEV garde l’avantage structurel par rendement et coût d’usage dès que le réseau tient la route. PHEV et e-Power deviennent crédibles uniquement si l’usage colle à leur logique : recharge quasi quotidienne pour PHEV, trajets urbains/péri-urbains pour e-Power. En dehors de cette plage, l’écart se referme avec un ICE soigné.

2) Coût total et volatilité.

BEV gagne là où l’électricité reste compétitive et peu taxée. PHEV bascule dans le mauvais scénario dès que la prise reste au mur. e-Power reste lisible pour l’utilisateur et moins sensible aux aléas de recharge, mais très dépendant du prix du carburant.

3) Complexité et durabilité.

Double chaîne PHEV et série e-Power augmentent les points de friction techniques. Sur la durée, un BEV simple bat souvent ces architectures en maintenance, sauf contexte batterie très coûteux ou réseau défaillant.

4) Stratégies marché.

- BEV : priorité sur les zones denses, flottes, politiques ZFE, corridors rapides.

- PHEV : pays déjà équipés, usagers disciplinés, entreprises avec recharge au dépôt.

- e-Power : pays à faible capillarité de bornes, clients VE-curieux mais prudents.

- FCEV : niches professionnelles sur itinéraires balisés.

- ICE : résiduel, ou zones hors réseau.

5) Fenêtre temporelle.

e-Power et PHEV jouent une fenêtre de 3 à 8 ans selon pays. Plus les bornes avancent et plus le BEV capte la valeur. L’avantage symbolique d’un ‘électrique sans prise’ s’érode mécaniquement.

Conséquences marketing (ce qui vend vraiment)

- Proposition de valeur claire par architecture.‘BEV’ → liberté en ville et coût bas.‘PHEV’ → bi-énergie maîtrisée si l’on joue le jeu de la prise.‘e-Power’ → conduite VE sans logistique dans les pays à réseau fragile.‘FCEV’ → outil pro sur corridors.‘ICE’ → prix d’accès et ubiquité.

- Preuve d’usage, pas promesse.Un PHEV se vend avec un plan de charge. Un e-Power se vend avec un profil de trajets. Le marketing qui oublie cette condition fabrique des déçus.

- Segmenter par infrastructure.Cartographier finement la densité de bornes et caler l’offre : BEV en zones denses, e-Power en zones grises, PHEV en ceinture équipée.

- Message honnête.Bannir les slogans flous. Dire : ‘conduite électrique, carburant au réservoir’ pour e-Power. Dire : ‘économie maximale si recharge régulière’ pour PHEV. La clarté réduit le churn.

- Timing de sortie.Prévoir un off-ramp pour e-Power et PHEV marché par marché. La bascule BEV doit précéder la commoditisation des hybrides.

🔎 Lecture stratégique

La carte des infrastructures dicte la bonne architecture, pas l’inverse.

- BEV là où le réseau est mature : rendement et TCO gagnants.

- e-Power comme relais tactique en zones grises : VE psychologique, carburant réel.

- PHEV uniquement si la prise devient un réflexe quotidien.

- FCEV en niches professionnelles balisées.

- ICE en résiduel ou hors réseau.

Le bon marketing vend l’usage et l’infrastructure, pas un totem technologique.

Conclusions opérationnelles : choisir selon la maturité du contexte

Les architectures ne s’opposent pas, elles se succèdent.

Chaque technologie a une pertinence conditionnée par le niveau d’équipement du territoire, la maturité du réseau et le type d’usage.

L’erreur stratégique n’est pas de choisir la mauvaise, mais de la maintenir trop longtemps.

Pour l’acheteur individuel

- BEV : le bon choix dès que la recharge à domicile ou au travail est garantie. Coût d’usage imbattable, simplicité mécanique, confort.

- PHEV : rationnel seulement si la recharge est quotidienne. Sinon, il devient un thermique lourd et coûteux.

- e-Power : solution de transition pour qui veut conduire électrique sans contrainte.

Idéal pour les zones semi-urbaines où le réseau reste lacunaire. - FCEV : encore anecdotique, réservé à ceux qui vivent à proximité des rares stations H₂.

- ICE : le choix de l’ubiquité, mais condamné par la réglementation et la fiscalité.

Pour les flottes et entreprises

- BEV : optimal sur trajets prévisibles, base logistique avec recharge. Idéal pour maîtriser le TCO et l’image RSE.

- PHEV : utile sur longues distances à fréquence variable, si les collaborateurs respectent la discipline de charge.

- e-Power : bon relais dans les pays à réseau limité mais politiques incitatives faibles.

Peu pertinent ailleurs. - FCEV : à réserver aux flottes captives (taxis, transporteurs).

- ICE : encore utile pour les zones rurales ou insulaires où le VE reste contraint.

Pour les constructeurs et décideurs publics

- BEV : filière à consolider, pas à “relancer” — la course se joue désormais sur les plateformes logicielles et le coût du kWh.

- PHEV / e-Power : à gérer comme technologies-passerelles.

Leur disparition doit être programmée, marché par marché. - FCEV : priorité sur les segments lourds et professionnels (bus, camions, logistique urbaine).

- ICE : seule justification durable : les zones à infrastructures précaires (Afrique, Asie du Sud, ultramarins).

Fenêtre stratégique

La logique de substitution suit une chronologie claire :

ICE → e-Power / PHEV → BEV → BEV + FCEV (sectoriel)

Chaque étape ne doit pas dépasser dix ans, sous peine de freiner l’adoption suivante.

🔎 Lecture stratégique

L’avenir ne se joue pas entre technologies, mais entre vitesses d’adaptation.

- Le BEV est déjà la norme technique, il reste à en faire la norme logistique.

- e-Power n’est pas une fin, c’est un sas psychologique utile là où l’infrastructure manque.

- PHEV est une technologie d’habitude : efficace si disciplinée, inutile sinon.

- FCEV ne sera jamais grand public, mais deviendra indispensable pour les flottes lourdes.

La clé, c’est le calendrier : savoir où et quand sortir de la phase transitoire.

Synthèse et jugement final

Tableau global – lecture décisionnelle

| Architecture | Points forts | Points faibles | Logique d’usage | Avenir stratégique |

|---|---|---|---|---|

| BEV | Rendement maximal, coût d’usage faible, conduite fluide, zéro émission locale | Dépendance au réseau, prix batterie | Zones denses, particuliers équipés, flottes logistiques | Long terme : socle technologique dominant |

| PHEV | Polyvalence, transition douce, taxation favorable | Poids, surconsommation si non rechargé, coût élevé | Utilisateurs disciplinés, zones semi-équipées | Moyen terme : à retirer progressivement |

| e-Power Hybride série |

Agrément VE sans recharge, simplicité perçue, autonomie forte | Rendement faible, complexité technique, dépendance carburant | Marchés peu électrifiés, zones péri-urbaines | Court terme : sas psychologique, sans futur industriel |

| FCEV | Recharge rapide, autonomie longue, zéro émission | Coût, manque d’infrastructures, production H₂ non décarbonée | Flottes lourdes, usages captifs | Long terme : niche stratégique pro |

| ICE | Ubiquité, coût d’achat faible, maintenance simple | Émissions élevées, rendement médiocre, obsolescence réglementaire | Pays sans réseau, zones isolées | Déclin inéluctable à horizon décennal |

Lecture d’ensemble

L’équation se résume à une courbe d’apprentissage collective : plus le réseau se densifie, plus la pertinence d’e-Power et de PHEV s’effondre.

Ces technologies ne sont pas des solutions, mais des béquilles mentales pour rassurer les indécis.

Elles n’accompagnent pas la transition, elles l’étirent.

La réalité physique (rendement, pertes, complexité) finit toujours par reprendre ses droits.

Le moteur qui sert à produire l’électricité pour un autre moteur restera toujours une absurdité mécanique.

e-Power, c’est le moteur pour ceux qui n’ont pas encore compris que l’électricité n’a pas besoin d’essence pour exister.

Un système conçu pour ménager les peurs, pas pour résoudre les problèmes.

Les ingénieurs ont fait un bijou, les stratèges en ont fait une béquille.

On voulait la révolution, on a eu le compromis.

Et Nissan a eu le génie de le vendre comme un progrès.

Sources

Documents constructeurs

-

Nissan – e-POWER, présentation technique

• Nissan Global, 2025-03-12

Architecture série, chiffres clés (batterie, rendement, moteur).

Tests indépendants

-

ADAC Ecotest – Qashqai e-Power (2025)

• ADAC, 2025-05-28

Consommation réelle mixte : 5,4 L/100 km ; analyse autoroute/ville.

Analyses & marché

-

Global EV Outlook

• IEA, 2025

Tendances BEV/PHEV, infrastructures et politiques publiques.

Méthode : priorité aux sources primaires (documents techniques, essais indépendants) et consolidation via des organismes reconnus.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.