Hydrogène vs batterie : pourquoi l’avenir de l’automobile reste au BEV

L’illusion énergétique de l’hydrogène

Sur la masse, l’hydrogène écrase tout : 120 à 142 MJ/kg contre ≈ 44 MJ/kg pour l’essence.

À poids égal, il embarque près de trois fois plus d’énergie.

C’est ce chiffre qui nourrit l’enthousiasme.

Le problème surgit dès qu’on raisonne en volume.

À température ambiante, l’hydrogène est extrêmement peu dense.

Même comprimé à 700 bar, sa densité n’atteint qu’environ 40–42 kg/m³.

Comme son énergie massique est de ≈ 33 kWh/kg, on ne dispose au mieux que d’environ 1,3–1,5 kWh/L.

L’essence, elle, livre ≈ 32 MJ/L, soit ≈ 8,9 kWh/L. En clair, à volume égal l’essence contient 6 à 7 fois plus d’énergie.

Pour contourner cet écueil volumique, deux voies existent, chacune coûteuse :

- Compression à 700 bar : réservoirs épais, lourds, onéreux, contrôle de sécurité strict, pertes à la compression.

- Liquéfaction à −253 °C : meilleure compacité (≈ 8 MJ/L, donc toujours 4 fois moins dense que l’essence), mais forte dépense énergétique à la liquéfaction et pertes d’évaporation inévitables au repos.

Pourquoi ce paradoxe poids vs volume ?

Parce que l’hydrogène est la molécule la plus légère qui soit.

Sa faible masse molaire donne une fabuleuse énergie par kilogramme, mais sa compressibilité et sa très faible densité imposent des réservoirs volumineux et techniques pour atteindre une quantité d’énergie utile comparable à celle d’un carburant liquide classique.

Ce que cela signifie dans une voiture

- Une berline FCEV typique emporte 5 à 6 kg de H₂ dans 120–140 L de réservoirs haute pression.

- Un réservoir d’essence de 50 L embarque déjà ≈ 450 kWh d’énergie chimique équivalente.La compacité énergétique des liquides hydrocarbures reste donc sans rivale, même si l’hydrogène gagne sur la balance.

Résumé

L’hydrogène est un champion du poids, mais un nain du volume. Cette contrainte de stockage matérialise très vite des coûts, des masses de réservoirs et des pertes supplémentaires, que le lecteur retrouvera ensuite dans le chapitre sur le rendement du puits à la roue.

Le vrai juge de paix : le rendement

La physique tranche plus sûrement que les slogans. Ce qui compte, ce n’est pas l’énergie contenue dans le carburant, mais la part qui parvient réellement aux roues du véhicule : c’est le rendement puits à la roue (well-to-wheel efficiency).

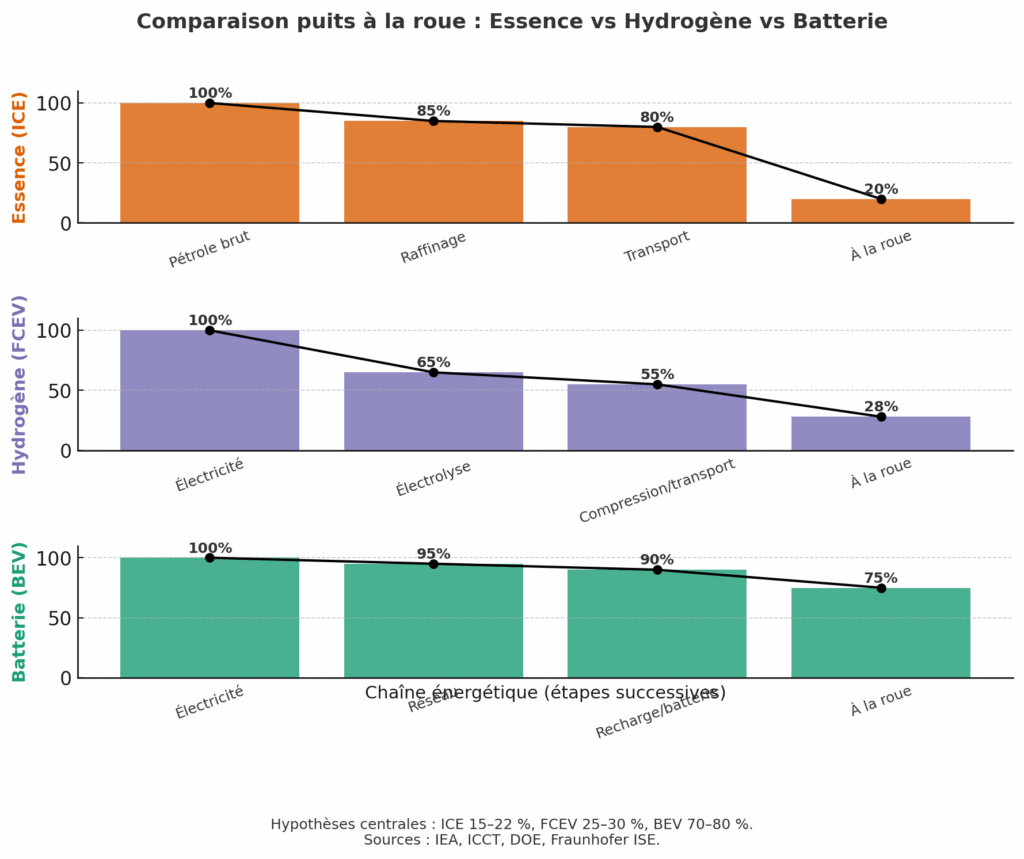

Rendements comparés

- Moteur thermique (ICE) : environ 15–22 %.Sur 100 unités d’énergie contenues dans le pétrole brut, la majeure partie est perdue en chaleur lors de la combustion, plus les pertes de raffinage et de transport. L’essence transforme le réservoir en radiateur.

- Hydrogène en pile à combustible (FCEV) : environ 25–30 %.La chaîne est longue et énergivore :• Électrolyse : 60–70 % de rendement → déjà 30–40 % de pertes.• Compression ou liquéfaction + transport : encore 10–15 % de pertes.• Conversion dans la pile à combustible : 50–60 % seulement.Au total, sur 100 unités d’électricité initiale, il en reste moins de 30 à la roue.

- Batterie (BEV) : environ 70–80 %.La chaîne est courte :• Production et transport réseau : ≈ 95 %.• Recharge et stockage batterie : ≈ 90 %.• Moteur électrique : ≈ 90 %.En bout de chaîne, 70 à 80 % de l’électricité sert effectivement au mouvement.

Schéma

Le graphique le montre clairement :

- ICE : 80 % de l’énergie se dissipe avant même d’atteindre la roue.

- FCEV : la cascade de pertes est moins abyssale, mais il faut tout de même trois fois plus d’électricité produite pour obtenir le même kilomètre parcouru qu’avec une batterie.

- BEV : l’électricité suit le chemin le plus direct, avec peu de pertes.

Ce que ça signifie concrètement

- Pour rouler 100 km en BEV, il faut environ 15–18 kWh d’électricité.

- Pour parcourir la même distance en FCEV, il faut produire 50–55 kWh d’électricité pour alimenter l’électrolyse, le transport et la pile.

- Pour un thermique essence, c’est pire encore : 70–80 kWh d’énergie fossile brûlés pour un résultat identique.

Autrement dit

- le thermique consomme 4 fois plus d’énergie primaire qu’un BEV,

- le FCEV, près de 3 fois plus.

Le coût invisible : infrastructures et stockage

Comparer l’hydrogène à l’électricité, ce n’est pas seulement une affaire de rendement énergétique : c’est aussi une question de coût systémique.

Un carburant qui coûte cher à produire

L’hydrogène vert repose sur l’électrolyse de l’eau, un procédé qui demande déjà énormément d’électricité :

- rendement de 60–70 %,

- besoin d’eau purifiée,

- équipements électrolyseurs coûteux et encore peu produits à grande échelle.

Résultat : selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA), produire un kilogramme de H₂ vert coûte encore 4 à 6 €, là où un plein électrique équivalent en kWh consommés revient à 1 à 2 €.

Des infrastructures complexes et massives

Contrairement à l’électricité, qui bénéficie déjà d’un réseau ubiquitaire et fiable, l’hydrogène doit inventer sa propre chaîne logistique :

- Transport : soit par pipeline haute pression (peu existants, très chers à construire), soit par camions-citernes spécialisés.

- Distribution : une station H₂ coûte 10 à 15 fois plus cher qu’une borne rapide DC haute puissance, et demande un entretien constant.

- Stockage : même comprimé à 700 bar, le H₂ fuit lentement au travers des parois (diffusion moléculaire). À l’état liquide, il s’évapore inexorablement au repos (boil-off).

L’avantage structurel de l’électricité

L’électricité, elle, existe déjà partout.

Les bornes de recharge s’appuient sur un réseau largement amorti. Leur déploiement est plus simple, plus modulaire (on peut installer de la charge AC lente dans un parking ou de la charge rapide sur autoroute), et surtout beaucoup moins coûteux.

Un coût invisible… mais décisif

Autrement dit, le « coût invisible » de l’hydrogène n’est pas seulement celui de l’énergie perdue dans la conversion.

C’est aussi celui d’une infrastructure à bâtir de zéro, alors que l’électricité bénéficie d’un siècle d’avance.

Comparatif des coûts : hydrogène vs électricité

| Élément | Hydrogène | Électricité |

|---|---|---|

| Prix de l’énergie (2025) | 4–6 € / kg H₂ (≈ 33 kWh) | 0,15–0,25 € / kWh |

| Coût d’un plein (≈ 500 km) | 60–80 € | 10–15 € |

| Station / borne | 1–2 M€ (station H₂) | 50–150 k€ (borne rapide DC) |

| Infrastructure réseau | À construire (pipelines, transport spécialisé) | Déjà existante, maillage dense |

Les usages de niche du H₂

L’hydrogène n’est pas inutile pour autant.

Ses caractéristiques uniques (densité massique élevée et possibilité de stockage saisonnier) le rendent pertinent dans certains cas où ni la batterie ni le pétrole ne sont des solutions optimales.

Aviation et spatial.

Dans ces domaines, le poids est critique.

L’hydrogène liquide est déjà utilisé pour la propulsion spatiale, et plusieurs projets d’avions régionaux à hydrogène explorent son potentiel.

Le problème du volume reste énorme, mais moins rédhibitoire qu’en automobile.

Transports lourds longue distance.

Camions, trains non électrifiés, navires : ces secteurs exigent de longues autonomies avec des recharges rapides.

L’hydrogène peut offrir un compromis, même si les coûts logistiques et les pertes énergétiques restent élevés.

Tampon énergétique pour les réseaux.

Contrairement aux batteries, l’hydrogène permet de stocker de l’énergie à l’échelle saisonnière.

Il joue un rôle potentiel d’« assurance » face à l’intermittence du solaire et de l’éolien, via le power-to-gas (conversion de surplus d’électricité renouvelable en H₂, puis reconversion en électricité ou chaleur).

| Usage | Pourquoi l’H₂ est pertinent | Limites |

|---|---|---|

| Aviation & spatial | Densité massique élevée, déjà utilisé en propulsion spatiale. Réduction du poids critique par rapport au kérosène. | Densité volumique très faible, réservoirs massifs et coûteux. Logistique complexe du liquide cryogénique. |

| Transports lourds longue distance | Recharge rapide, autonomie supérieure aux batteries. Intérêt pour camions, trains non électrifiés, navires. | Infrastructure coûteuse, pertes énergétiques élevées. Compétition avec batteries longue autonomie et biocarburants. |

| Stockage énergétique saisonnier | Permet de stocker de l’électricité renouvelable sur plusieurs mois. Flexible pour stabiliser les réseaux. | Rendement faible sur le cycle complet (électrolyse + reconversion). Technologie encore coûteuse et émergente. |

Conclusion : un avenir électrique, mais pas à hydrogène

L’hydrogène a son rôle dans la transition énergétique, mais pas dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde.

La bataille est déjà tranchée : la densité volumique et surtout le rendement global condamnent le FCEV à rester marginal.

Les gigafactories se construisent partout, les coûts chutent, et les usages se démocratisent.

L’hydrogène, lui, restera une solution de niche, réservée aux cas où le poids prime sur tout le reste.

Sources & références

- The Future of Hydrogen, 2019.

- Fraunhofer ISE, Hydrogen Roadmap Germany, 2020.

- International Council on Clean Transportation (ICCT), Well-to-Wheel Efficiency of Passenger Vehicles, 2022.

- U.S. Department of Energy (DOE), Hydrogen Program Record, 2023.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.

Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.