Fin du Thermique 2035 confirmée : Enjeux, Défis, et Conséquences

Le 12 septembre 2025, Ursula von der Leyen a réaffirmé, dans son discours sur l’état de l’Union, que l’Union européenne maintiendra son objectif : interdire la vente de voitures neuves émettant directement du CO₂ (essence ou diesel) à partir de 2035.

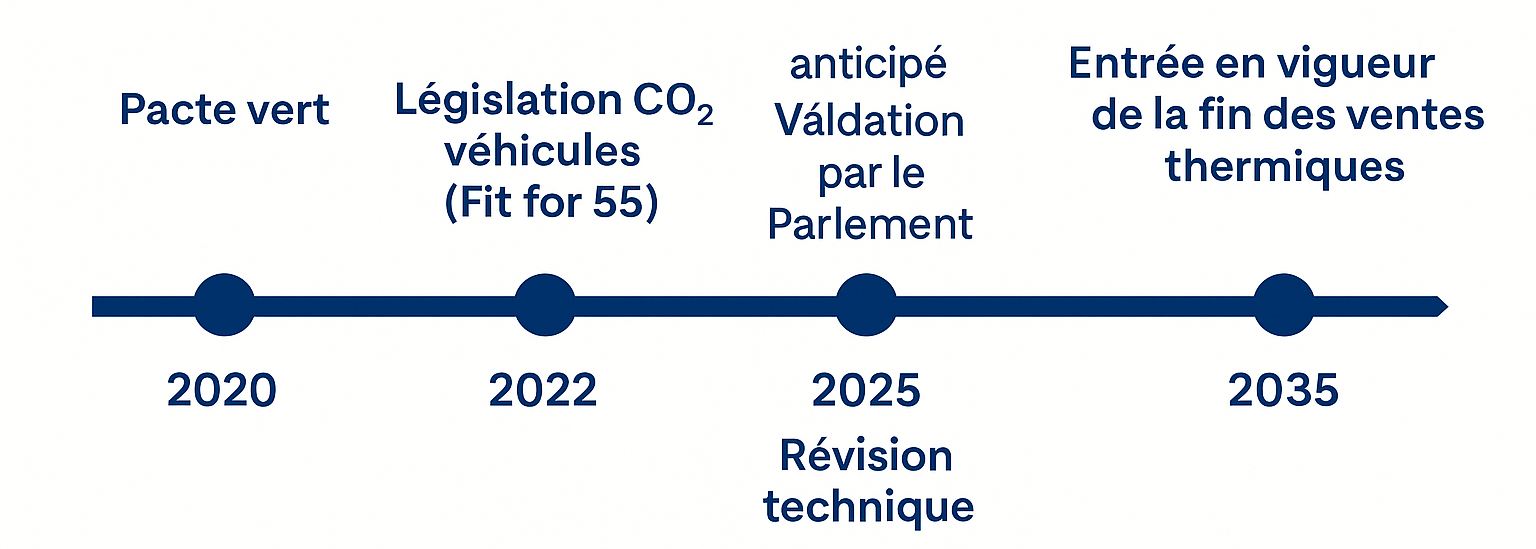

En parallèle, elle a annoncé l’anticipation d’une révision de la réglementation (initialement prévue pour 2026) afin de confirmer, ajuster ou introduire certaines flexibilités dans la trajectoire de transition. Décryptage.

Les faits

Pour bien comprendre le cadrage politique de cette annonce, il faut d’abord distinguer ce qui relève du droit en vigueur, des pressions extérieures, et des marges de manœuvre ouvertes par la révision.

| Fait | Ce qu’on sait |

|---|---|

| Objectif officiel | La législation européenne, adoptée en 2022‑23 dans le cadre du “Fit for 55” / normes CO₂, stipule que tous les nouveaux véhicules légers vendus dans l’UE en 2035 doivent être à zéro émission de CO₂, ce qui signifie que les moteurs thermiques seront interdits pour les véhicules neufs. |

| Pression de l’industrie | Les constructeurs européens évoquent un coût de transition élevé, des goulets d’étranglement dans la chaîne logistique des batteries, une infrastructure de recharge encore inégale, et la concurrence internationale. |

| Annonce du 12 septembre | Von der Leyen confirme que l’objectif 2035 reste ferme. Mais la Commission avance la révision de la réglementation (initialement prévue en 2026) à fin 2025, pour donner de la visibilité et envisager des mesures de flexibilité. |

| Ce que pourrait inclure la révision |

— Possibilité de reconnaître les carburants décarbonés ou neutres en carbone (bio‑carburants, e‑fuels) — Maintien possible de certaines motorisations hybrides ou “range extender” — Prise en compte de la compétitivité, des coûts et des approvisionnements stratégiques |

Derrière l’apparente fermeté du cap 2035, chaque ligne laisse entrevoir des possibilités de contournement, de réinterprétation… ou de dilution.

L’équilibre entre engagement climatique et réalités industrielles reste précaire.

Calendrier réglementaire de l’UE sur les émissions auto

Maintenir 2035 coûte cher : le prix politique du volontarisme climatique

A. Crises et contraintes qui pèsent sur l’industrie

- Coût élevé des batteries et dépendance aux matières premières

L’UE est fortement dépendante de pays extérieurs pour les métaux critiques (lithium, cobalt, nickel) et pour les compétences de raffinage et de transformation.

Cela augmente les coûts et les risques géopolitiques. - Infrastructures de recharge insuffisantes

Dans beaucoup de régions, le réseau de bornes rapides ou de recharge publique reste insuffisant, ce qui freine l’adoption massive des véhicules électriques.

Sans infrastructures solides, l’acceptabilité économique et sociale de la transition reste limitée. - Compétitivité mondiale & pression des marchés étrangers

La concurrence des constructeurs chinois ou américains, aidés par des subventions ou une production de batteries locale très avancée, inquiète en Europe.

L’UE risque d’être désavantagée si les coûts de production restent élevés ou les délais longs. - Incertaine acceptation politique & sociale

Des États membres (notamment Allemagne, Italie, etc.) ou certains gouvernements s’opposent à un calendrier trop rigide, évoquant les pertes d’emploi, la nécessité de technologies alternatives, l’équité territoriale (zones rurales vs zones urbaines).

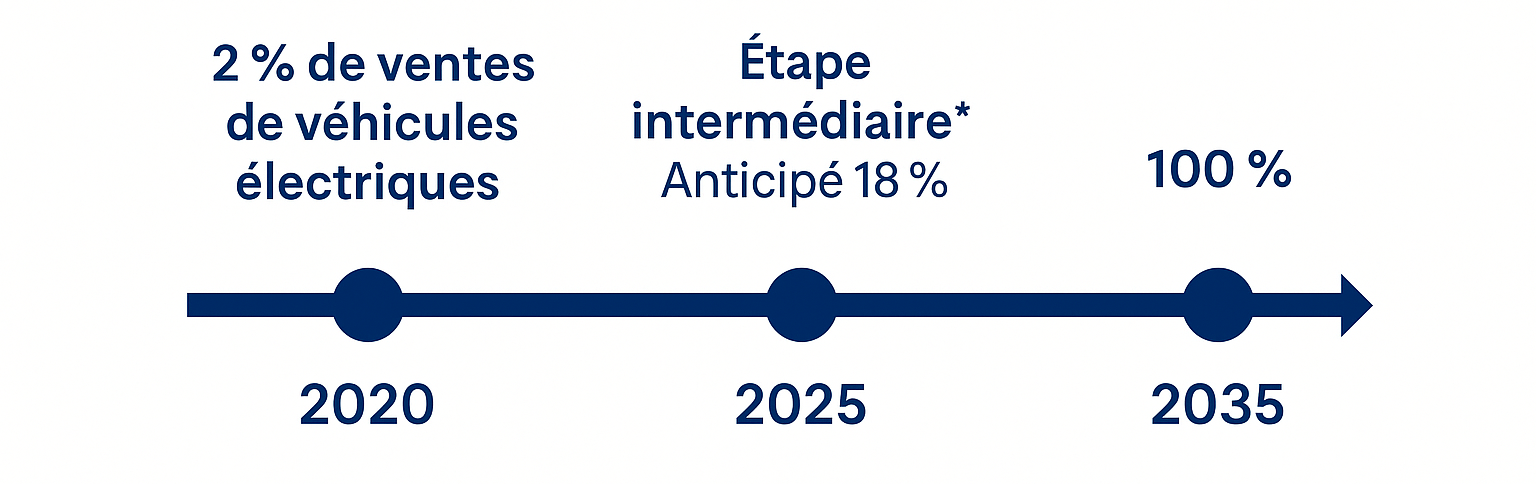

L’objectif intermédiaire reste officiellement à définir, ce qui entretient une incertitude sur la progression réelle attendue.

*Objectif à définir

B. Volonté de maintenir une ligne stratégique

- Von der Leyen veut éviter de paraître soumise aux lobbys et rappeler que la transition écologique reste une priorité UE.

- L’objectif 2035 fait partie intégrante du Green Deal, de l’engagement de neutralité carbone pour 2050, et des normes internationales. Reculer clairement sur la date risquerait de fragiliser la crédibilité européenne dans la lutte contre le changement climatique.

- Maintenir des standards stricts est aussi une manière de pousser l’innovation, d’orienter les investissements privés vers les technologies propres, et de préserver une base industrielle européenne dans l’électrique.

Conséquences prévisibles

A. Pour les constructeurs automobiles

- Adaptation urgente des chaînes de production : conversion vers les moteurs électriques, hybridité, zones de test, etc.

- Risque de coûts de transition importants, notamment pour les PME ou fournisseurs de pièces pour moteurs thermiques. Ceux qui n’anticipent pas pourraient être laissés pour compte.

- Besoin de financement massif, subventions, crédit pour R&D dans les batteries, électrification, recyclage.

B. Pour les États membres

- Politiques d’aide économique à prévoir : incitations fiscales, subventions, mesures de soutien aux régions et aux emplois affectés.

- Développement d’infrastructures de recharge : investissement public et privé, planification urbaine, réseau électrique renforcé.

- Régulation, normalisation, homologation des nouveaux carburants (e‑fuels, hydrogène) s’il y a des assouplissements.

C. Pour les consommateurs

- Hausse probable du coût d’achat des véhicules électriques dans un premier temps, au moins tant que les coûts des batteries ne baissent pas plus fortement.

- Coût total de possession (achat + usage + entretien) pourrait devenir favorable sous certaines conditions : prix de l’électricité, incitatifs, durée de vie des batteries.

- Dans certaines zones rurales ou zones mal électrifiées, accès plus difficile, infrastructures peu fiables — risque d’inégalités territoriales.

D. Enjeux environnementaux et climatiques

- Si les normes sont bien appliquées, réduction significative des émissions de CO₂ du secteur transport, qui constitue une part importante des émissions de l’UE.

- Certains scénarios montrent que retarder la transition coûte plus cher (investissements différés, surcoûts de correction, etc.).

- Opportunité de progrès collatéraux : recyclage de batteries, énergies renouvelables pour la production d’électricité, réduction de la pollution locale (air, bruit).

E. Risques à surveiller

- Effet d’« asset stranded » : usines, équipements, territoires construits autour du thermique qui deviendraient obsolètes.

- Inégalités entre États membres : ceux avec plus de ressources, de capacité industrielle ou d’électricité renouvelable gagnent, les autres sont en retard.

- Risque de dépendance : si l’UE importe beaucoup de batteries ou de composants de l’étranger, elle peut rester vulnérable.

- Flou réglementaire/technologique : selon ce que la révision décidera, les choix de technologie (hybride, e‑fuel, hydrogène) peuvent changer radicalement la donne — ce qui rend la stratégie risquée pour les investisseurs.

Scénarios possibles

Trois grands scénarios se dessinent selon le degré de fermeté ou de souplesse que la Commission décidera d’introduire dans l’application de l’objectif 2035.

Chacun implique des choix industriels, politiques et sociaux distincts.

| Scénario | Caractéristiques | Que change‑t‑il ? |

|---|---|---|

| Maintien strict | Interdiction effective des ventes de véhicules thermiques (essence, diesel, hybrides non plug‑in) dès 2035, avec peu de dérogations. | Pression maximale sur l’industrie et les consommateurs, transition accélérée mais forte résistance, coûts élevés, gains climatiques importants. |

| Flexibilité modérée | Autorisation d’hybrides, de moteurs très efficaces ou reconnaissance des e‑fuels ou de l’hydrogène pour certains usages spécifiques. | Atténuation des coûts, meilleure acceptabilité sociale, prise de retard sur les réductions de CO₂, risque de dilution de l’objectif. |

| Assouplissement significatif | Report de la date, ou grands quotas d’exceptions, voire application différenciée selon les segments (utilitaires, zones rurales, etc.). | Moindre impact climatique, affaiblissement du signal politique, concurrence réglementaire possible, critiques publiques accrues. |

Le curseur entre ambition climatique et réalisme économique reste incertain : plus la transition sera différée ou modulée, plus elle risque de perdre en efficacité, en lisibilité… et en impact.

Analyse critique

Je creuse quelques paradoxes et tensions surprenantes :

- Le dilemme de la neutralité technologique vs. la clarté réglementaire

Beaucoup réclament de la neutralité (hybrides, e‑fuels, hydrogène).

Mais ouvrir la porte à trop de technologies risque de rendre l’objectif 2035 moins lisible, moins crédible, et de créer des “zones grises” exploitables par les lobbys. - Transition vs compétitivité

Si l’UE exige trop tôt la conversion complète, sans soutien suffisant, risque que les usines délocalisent, que l’industrie perde des parts face à des concurrents moins contraints. - Temps de mise en œuvre vs urgence climatique

Le temps qu’une voiture électrique devienne “abordable, durable, et écologique” partout dans l’UE est long.

Cela dépend non seulement des batteries, mais du mix électrique, de l’énergie, des réseaux. Pourtant, le changement climatique et les engagements internationaux (COP, etc.) imposent d’accélérer. - Justice territoriale et sociale

L’impact ne sera pas le même dans les zones urbaines vs rurales, dans les pays riches vs moins riches, dans les régions industrielles dépendant du thermique.

Que devrait proposer la France / que pourrait faire la France

Pour que cet objectif soit réaliste et juste ici :

- Mettre en place un plan national de soutien aux régions et aux travailleurs de la filière thermique (formation, reconversion)

- Renforcer les infrastructures de recharge, y compris dans les zones rurales, montagneuses, zones d’accès difficile

- Encourager la production locale de batteries ou le recyclage pour réduire la dépendance

- Aides fiscales ou incitatives à l’achat EV, ou à la mise à jour des réseaux domestiques

- Favoriser la recherche sur les carburants neutres (e‑fuels, hydrogène), mais en évaluant leur bilan réel (CO₂, coût, usage)

- Préparer légalement les dérogations (si elles sont retenues), mais limiter leur portée pour éviter des lobbys de “petit compromis tous azimuts”

Conclusion

Von der Leyen a rappellé le cap : 2035 comme date non négociable de principe pour la fin des ventes de véhicules thermiques, tout en reconnaissant que le chemin sera long, coûteux et nécessite “visibilité et flexibilité”.

Le pari de l’UE : maintenir l’ambition climatique face aux contraintes économiques, industrielles et géopolitiques. Si la révision de fin 2025 se contente de concessions mineures, l’Europe pourrait bien rester sur la trajectoire définie.

Mais si elle s’ouvre à trop de flexibilités, le signal envoyé sera affaibli et la course à la transition perdra de sa force politique.

Sources & bibliographie

Texte officiel du règlement européen

• Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023 : ce texte modifie le règlement (UE) 2019/631 en fixant les nouvelles normes de performance en matière d’émissions de CO₂. Il entérine l’arrêt de la vente des voitures thermiques neuves à partir de 2035 dans l’Union européenne. → Accéder au texte intégral sur EUR-Lex

Contexte général et historique du règlement

• Site de la Commission européenne – Réduction des émissions de CO₂ des voitures et camionnettes : présentation des objectifs, du cadre juridique et des grandes étapes de mise en œuvre. → Lire la page explicative de la Commission

Analyses journalistiques de référence

• Contexte – Automobile : la fin du thermique confirmée pour 2035 malgré l’opposition de plusieurs États membres

(article réservé aux abonnés, mars 2023)

• Les Échos – Bruxelles acte la fin des moteurs thermiques en 2035

(édition du 28 mars 2023)

Ces deux médias ont proposé une lecture fouillée des rapports de force politiques et des arbitrages techniques liés au vote du texte.

Ces cinq fils rouges (Sillages) traversent mes publications :

Cartographie des segments, Distribution & Économie, Marketing du VE, Marques & Modèles, Technologies du VE.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.

Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.