Tyrannie et Devoir de résistance : quand la loi devient oppression

Le hasard m’a remis sous les yeux une image du masque de Guy Fawkes, auréolée de la devise When tyranny becomes law, resistance becomes duty.

Derrière ce simple ‘meme’ circule une vérité intemporelle : il suffit parfois d’une formule et d’un symbole pour rappeler aux peuples que la liberté se défend.

La tyrannie comme inversion du droit

L’idée que la loi puisse devenir tyrannie n’est pas neuve.

Antigone, déjà, refusait d’obéir à l’édit de Créon au nom d’une justice supérieure.

Rousseau, dans Du Contrat social (1762), rappelle que la loi n’est légitime que lorsqu’elle exprime la volonté générale, et non la volonté d’un seul ou d’un groupe oppresseur.

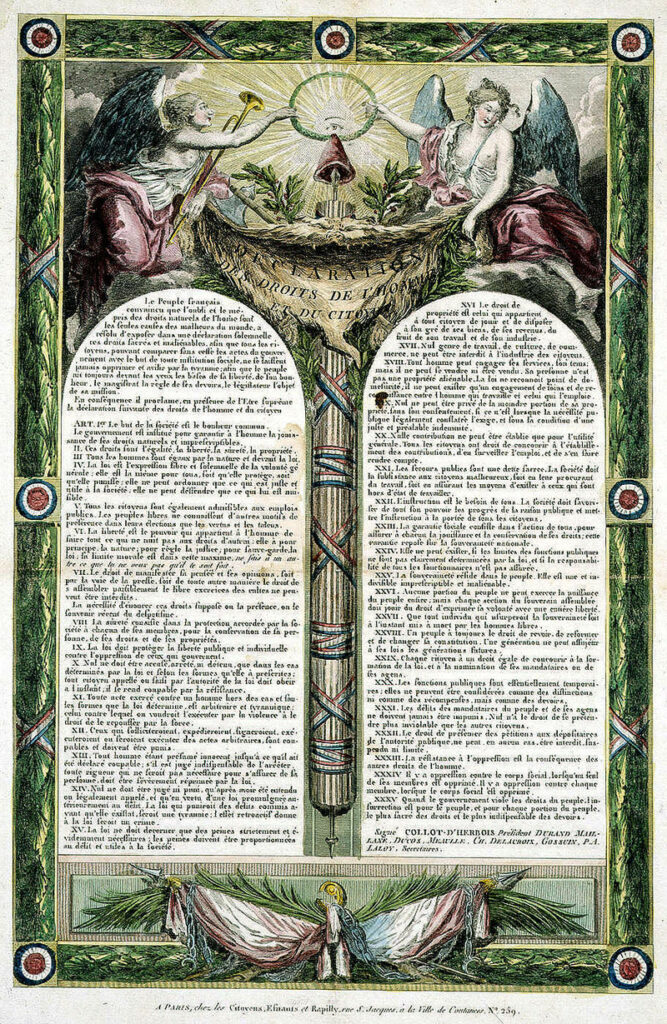

Lorsque la loi se pervertit, elle cesse d’être loi. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 l’a gravé avec une clarté absolue à son article XXV :

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Ici, la bascule est nette : l’obéissance à la loi cesse d’être vertu, et devient complicité.

Le Devoir de résistance

Résister n’est pas seulement un droit offert aux peuples : c’est un Devoir.

Kant, dans sa Fondation de la métaphysique des mœurs, définit le devoir moral comme une obligation inconditionnelle.

De la même manière, Camus, dans L’Homme révolté, montre que la révolte naît de la dignité bafouée et devient affirmation d’humanité.

Et Thoreau, dans La Désobéissance civile (1849), a démontré que refuser de payer un impôt servant à financer l’esclavage ou la guerre n’était pas un choix mais une nécessité :

« La seule obligation qui m’incombe est de faire à tout moment ce que je crois juste. »

La résistance n’est donc pas une option parmi d’autres.

C’est ce qui sauve l’homme de l’indignité et le peuple de l’asservissement.

Les limites de la tolérance

Karl Popper a formulé le paradoxe de la tolérance : « Une tolérance illimitée conduit à la disparition de la tolérance. » Accepter que les ennemis de la liberté imposent leurs règles, c’est organiser la fin de la liberté.

Résister aux tyrans, c’est donc préserver la possibilité même d’une société ouverte. La passivité, au contraire, devient trahison. Ne pas réagir, c’est légitimer la tyrannie et lui donner prise.

Le masque et le collectif

Le masque de Guy Fawkes, devenu l’emblème d’Anonymous, exprime cette idée : la résistance n’appartient pas à un seul héros, mais à une multitude.

Chacun est responsable de la liberté commune, et chacun doit assumer ce Devoir lorsque le droit se renverse en oppression.

Le visage masqué n’est pas dissimulation, mais incarnation d’un principe : l’universalité du refus.

Derrière le masque, personne n’est tout, et tout le monde est quelqu’un.

Aujourd’hui : la dérive contemporaine

Il serait vain de penser que ces réflexions appartiennent seulement aux siècles passés.

Partout, la tentation autoritaire resurgit.

Aux États-Unis, Trump et ses partisans ont montré comment on pouvait miner de l’intérieur les institutions démocratiques, jusqu’à légitimer l’assaut du Capitole.

En France, sous le masque d’une République formelle, la dérive est tout aussi palpable : un exécutif qui concentre le pouvoir, un appareil policier qui réprime avant même que les foules ne se rassemblent, des lois votées en urgence pour contrôler, surveiller, interdire.

Les droites dures, de Macron à Le Pen en passant par Retailleau, Darmanin ou Lecornu, convergent dans cette logique : maintenir l’ordre par la peur, étouffer la contestation, disqualifier la rue.

L’espace public devient champ de bataille, où l’État, censé garantir la liberté, s’emploie à l’étouffer.

C’est précisément dans ces moments que le rappel philosophique prend toute sa force : quand la loi protège le pouvoir avant de protéger le peuple, le Devoir de résistance redevient actuel, brûlant, inévitable.

Conclusion

L’histoire a montré que la loi pouvait se transformer en instrument de domination, que les gouvernements pouvaient trahir les peuples, et que l’obéissance pouvait devenir servitude.

Face à cela, il existe une ligne claire, déjà tracée par Rousseau, Thoreau, Camus, Popper, et la Déclaration des droits de l’homme de 1793 : résister est un Devoir.

Non par goût du désordre, mais pour préserver l’essentiel, la Liberté, sans laquelle il n’y a ni loi, ni justice, ni humanité.

V for Vendetta et Alan Moore

V for Vendetta est une œuvre de l’écrivain britannique Alan Moore, illustrée par David Lloyd.

Publiée à partir de 1982 dans le magazine Warrior, puis achevée en 1988 chez DC Comics, elle décrit une Angleterre dystopique tombée sous un régime fasciste.

Moore y met en scène un mystérieux résistant masqué, « V », qui défie l’État par des actes de sabotage et de subversion.

Le choix du masque de Guy Fawkes, conspirateur catholique ayant tenté de faire sauter le Parlement en 1605, n’était pas anodin : il symbolisait à la fois la mémoire de la rébellion et la puissance des idées contre la force brute.

L’adaptation cinématographique de 2005 a popularisé ce visage stylisé, ensuite repris par le collectif Anonymous et de nombreux mouvements contestataires.

Moore a toujours affirmé que son intention n’était pas de livrer un simple récit de vengeance, mais une réflexion politique sur l’anarchie, la résistance et la liberté.

On dissèque ici des idées, des textes ou des figures pour en exposer les mécanismes, les ambiguïtés, les usages. Un scalpel dans la main gauche, la pensée critique dans la droite.

Parfois, je n’utilise cette série uniquement parce qu’il n’est toujours pas légal de pratiquer des autopsies sur des gens vivants et que ce vert fait super joli en bas d’un article. Mais dans l’ensemble, c’est l’explication ci-dessus qui s’applique.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à l’épreuve de la transition écologique.

Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.