Pasquale Paoli, l’humaniste corse qui inventa la démocratie moderne

Trois siècles après sa naissance, Pasquale Paoli reste l’un des grands oubliés de l’histoire mondiale des idées.

Chef d’État sans couronne, philosophe sans université, républicain avant les républiques, il fit de la Corse, dès 1755, la première démocratie moderne du monde.

Sa Constitution, fondée sur la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs et l’instruction publique, inspira directement les Pères fondateurs américains, qui y virent un modèle de gouvernement libre avant même que la France ne songe à renverser sa monarchie.

Exilé à Londres, Paoli entretint des liens constants avec les insurgents des Treize Colonies, soutint leur cause et fit circuler les principes qui nourrirent ensuite la Déclaration d’indépendance américaine.

Par ses idées et par son œuvre, il fut l’un des passeurs les plus lucides des Lumières politiques, de la Méditerranée à l’Atlantique.

Homme des Lumières et franc-maçon convaincu, Paoli incarna une forme rare d’humanisme politique : celle où la liberté se pense à hauteur d’homme, où la vertu civique vaut mieux que la gloire militaire.

Cet article propose de retracer sa trajectoire, d’analyser son œuvre et de comprendre pourquoi, de Corte à Philadelphie, son idéal continue de traverser les siècles.

Introduction

En 2025, la Corse commémore les trois cents ans de la naissance de Pasquale Paoli.

Sur l’île, les cérémonies se succèdent, mais derrière les discours convenus plane une question plus vaste : comment un homme issu d’un peuple dominé a-t-il pu, au XVIIIᵉ siècle, concevoir une République avant toutes les autres ?

Lorsque Paoli revient d’Italie en 1755, la Corse n’est encore qu’un territoire sous tutelle génoise, morcelé, appauvri, régi par la vengeance et l’arbitraire.

En quelques mois, il y fonde un État.

Non pas un royaume de plus, mais une république rationnelle, ordonnée, instruite, où le peuple se gouverne lui-même selon des lois écrites.

À Corte, capitale nouvelle, il institue un gouvernement, une armée, une monnaie, une université et surtout une Constitution.

Ce texte, oublié des manuels scolaires, précède de vingt ans la Déclaration d’indépendance américaine et de plus de trente la Révolution française.

La Constitution de 1755 fait de la souveraineté populaire le fondement même du pouvoir.

Elle sépare les fonctions exécutives et judiciaires, crée un parlement élu, garantit la liberté d’expression et l’accès à l’instruction. Le suffrage, bien que masculin, s’étend aux femmes chefs de famille, une audace inouïe pour son temps.

Paoli choisit l’italien comme langue administrative, non par snobisme, mais par idéal : celle de Dante, de Machiavel et des Lumières, symbole d’universalité et de culture.

Son projet dépasse la seule île.

Exilé à Londres après la conquête française de 1769, Paoli correspond avec les insurgents américains et soutient la cause de l’indépendance.

Les hommes de Philadelphie voient en lui un précurseur, un exemple concret d’autonomie populaire organisée.

Son nom circule dans les loges maçonniques britanniques et américaines, comme celui d’un homme qui avait prouvé qu’un peuple pouvait s’instruire, s’armer et se gouverner sans roi.

L’influence intellectuelle de sa Constitution se retrouve jusque dans la structure de la jeune République américaine : le principe de représentation, l’équilibre des pouvoirs, la vertu civique comme condition de la liberté.

Ainsi, la République corse fut bien plus qu’un épisode insulaire : elle fut un laboratoire politique des Lumières. Et si la France, engluée dans sa monarchie, n’avait pas su entendre la voix de Paoli, le monde, lui, l’avait écoutée.

La jeunesse de Paoli et les sources de sa pensée

Pasquale Paoli naît en 1725 à Morosaglia, dans une Corse encore dominée par Gênes mais déjà travaillée par l’idée d’indépendance.

Son père, Ghjacintu Paoli, figure respectée du mouvement national, participe aux premières révoltes contre la tutelle génoise avant d’être contraint à l’exil. C’est en Italie, à Naples puis à Rome, que le jeune Pasquale reçoit la formation qui fera de lui un homme des Lumières avant même que celles-ci ne s’installent en Europe.

Dans les académies italiennes, il découvre Montesquieu, Locke, Machiavel, mais aussi les encyclopédistes français. Il s’imprègne d’une pensée politique qui place la raison au-dessus de la foi, la loi au-dessus du prince, l’instruction au cœur de la liberté.

Paoli comprend très tôt que l’ignorance, autant que la domination étrangère, asservit un peuple.

La liberté, pour lui, ne se décrète pas : elle s’apprend.

Cette conviction le rapproche naturellement des cercles maçonniques, alors foyers d’échanges intellectuels et de débats républicains.

On y discute de vertu, de justice, d’égalité morale, de fraternité universelle, autant de principes que Paoli inscrira plus tard dans la Constitution de 1755.

Sans jamais réduire sa foi chrétienne, il trouve dans la franc-maçonnerie un humanisme de raison : la conviction que l’homme peut s’élever par l’instruction, non par la naissance.

Il forge ainsi sa propre synthèse : une éthique de l’action publique où la vertu remplace la loyauté féodale, où la loi devient l’expression d’une morale collective.

Paoli n’est pas un rêveur ni un théoricien : il prépare déjà le terrain d’une révolution sans roi.

En 1755, lorsque la Corse s’émancipe de Gênes et que la Diète du peuple l’élit Général de la Nation, il ne s’agit pas d’un coup d’éclat, mais de l’aboutissement d’une longue maturation.

La philosophie des Lumières, la rigueur du droit italien et la mémoire des révoltes corses convergent alors dans une même idée : celle d’un peuple qui ne demande plus à être gouverné, mais à se gouverner.

1755 : la République corse et la naissance de la démocratie moderne

En 1755, Gênes n’est plus qu’une ombre. Son autorité sur la Corse s’effrite, rongée par les révoltes successives et la lassitude d’un peuple qui ne supporte plus de payer l’impôt d’un maître absent.

À Corte, la Diète du peuple se réunit. Les chefs de clan, les notables, les représentants des villages votent : Pasquale Paoli est élu Général de la Nation.

En un instant, la domination génoise s’efface. La Corse n’obéit plus à un roi, elle s’obéit à elle-même.

Sous son autorité, l’île se dote d’institutions inédites :une armée nationale, une monnaie, des tribunaux, une administration civile, et une Université à Corte, cœur symbolique de la République.

Paoli en fait le pilier de la liberté :

« Un peuple qui ne s’instruit pas se condamne lui-même à l’esclavage. »

Pasquale Paoli

Cette université n’est pas un luxe : c’est une arme. L’éducation devient l’instrument de la souveraineté populaire.

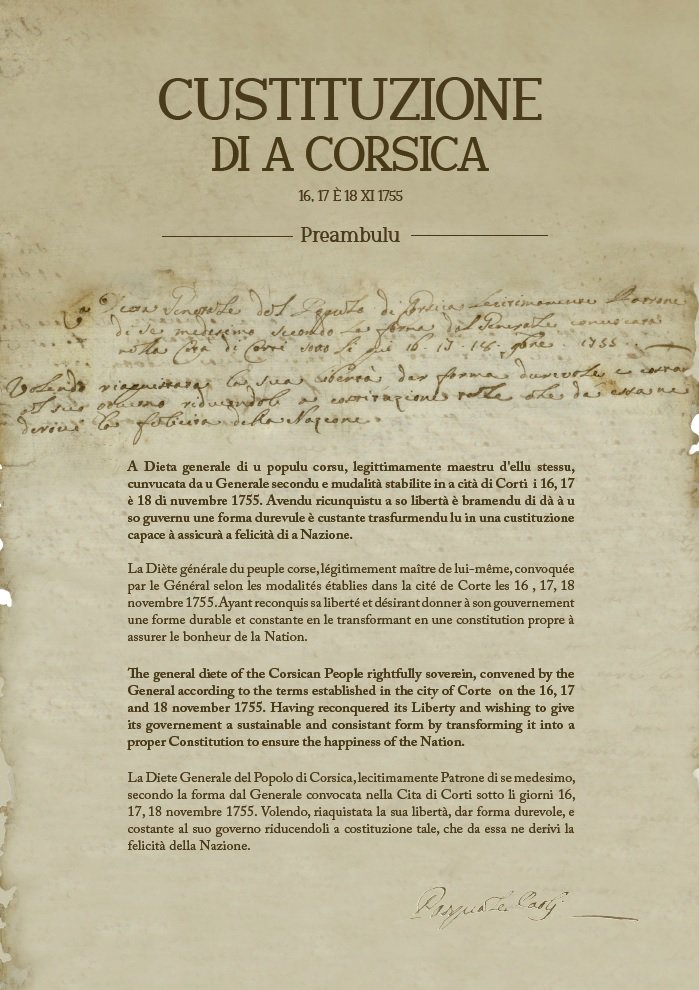

La Constitution de 1755, rédigée sous son impulsion, codifie cette révolution.

C’est la première au Monde à instituer un gouvernement fondé sur la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs.

Le suffrage est universel pour les hommes, mais s’étend aussi aux femmes chefs de famille, un geste audacieux pour le siècle.

L’exécutif est élu, le judiciaire indépendant, et le pouvoir législatif repose sur une assemblée nationale, la Consulta, issue du peuple.

La langue administrative choisie est l’italien, symbole d’ouverture et d’universalité.

Paoli ne cherche pas à isoler la Corse, mais à l’ancrer dans la République des esprits : celle des Lumières.

La Constitution affirme la prééminence de la loi civile sur la religion, tout en reconnaissant la foi comme affaire intime.

C’est un texte laïque avant la lettre, un équilibre rare entre spiritualité et raison.

Par ce texte, Paoli transforme une île de vendetta en communauté politique : la Nazione corsa.

La nation n’est plus une lignée de sang, mais une association d’hommes libres, égaux devant la loi et unis par le devoir civique.

Cette vision républicaine avant l’heure place Paoli dans la filiation de Locke, Montesquieu et Rousseau, tout en s’en distinguant par une dimension concrète : il ne rêve pas la démocratie, il la pratique.

L’influence du texte dépasse rapidement la Méditerranée.

Grâce à James Boswell, jeune Écossais fasciné par le modèle corse, la « Paoli’s Constitution » circule à Londres dès 1768.

Dans les loges whigs et les cercles philosophiques, elle fait figure d’utopie réalisée.

Benjamin Franklin, lui-même franc-maçon, la découvre et la cite : un peuple montagnard, catholique et pauvre, ayant inventé le gouvernement libre.

Lorsque les insurgents américains rédigent la Déclaration d’indépendance, les principes corses, représentation, séparation des pouvoirs, vertu civique, sont déjà dans l’air.

De Corte à Philadelphie, c’est la même idée qui chemine : la liberté n’est pas un don, mais un contrat entre égaux.

🔎 Avant Philadelphie, avant Paris, il y eut Corte

Bien avant Jefferson ou Sieyès, un peuple montagnard rédigea la première Constitution démocratique du monde.

- 1755 : la souveraineté populaire devient loi écrite ;

- Éducation, justice, suffrage et liberté civile : tout y est déjà ;

- Les Lumières n’ont pas encore commencé, la Corse les précède.

Un siècle avant la République française, l’île inventait la démocratie moderne.

La République corse ne survivra pas à la puissance française.

Mais sa trace, elle, survivra aux siècles : celle d’une démocratie née non dans les salons, mais dans la montagne, forgée par un peuple qui voulait penser par lui-même.

L’exil londonien et la révolution américaine : le souffle transatlantique

Lorsque la France envahit la Corse en 1769, Paoli comprend que la bataille est perdue.

Il refuse pourtant la soumission. Plutôt que d’être captif, il choisit l’exil.

Son départ n’est pas une fuite : c’est une translation.

De Corte à Londres, il emporte avec lui l’idée d’un peuple libre, une idée plus puissante que les armes.

A spessu conquista, mai sottumesa.

Souvent conquise, jamais soumise : cette devise, qui court dans les montagnes corses comme un souffle ancien, résume tout Paoli.

La conquête peut vaincre un territoire, jamais une conscience.

À son arrivée, il est accueilli en héros. L’Angleterre des Whigs le célèbre comme l’incarnation vivante du républicanisme vertueux.

James Boswell, fasciné par le personnage, publie An Account of Corsica : un succès immédiat dans toute l’Europe.

Voltaire lui-même, pourtant peu enclin à louer les insulaires, reconnaît en Paoli « un grand homme sorti d’un petit pays ».

Mais c’est surtout dans les cercles maçonniques londoniens que son influence s’installe durablement.

Les loges, véritables laboratoires politiques des Lumières, deviennent pour Paoli un espace d’échange et de transmission.

On y croise des philosophes, des juristes, des membres du Parlement, et bientôt des émissaires des Treize Colonies américaines.

Paoli, qui y défend l’idée d’un gouvernement fondé sur la raison et la vertu, y trouve des esprits frères : Franklin, Adams, Jefferson.

Tous reconnaissent en lui un pionnier, celui qui, vingt ans plus tôt, avait mis en œuvre ce qu’eux s’apprêtaient à proclamer.

La Constitution corse de 1755 circule dans ces milieux.

Elle fascine par sa clarté et son équilibre : pas de tyran, pas d’aristocratie, mais une souveraineté populaire encadrée par la loi.

Benjamin Franklin s’en inspire pour sa réflexion sur l’organisation des États et sur la nature du pouvoir républicain.

Les correspondances maçonniques témoignent de cette admiration : l’exemple corse est cité comme preuve que la liberté n’est pas une utopie, mais une méthode.

Paoli, fidèle à son idéal, soutient sans réserve les insurgents américains.

Il voit dans leur combat la continuité du sien : la lutte d’un peuple contre la domination d’un pouvoir étranger.

Mais sa position reste paradoxale : il s’appuie sur l’Angleterre pour défendre la cause corse, tout en appuyant ceux qui veulent la renverser.

Ce double mouvement, entre loyauté et insoumission, entre pragmatisme et idéal, résume tout Paoli : un homme qui cherche la liberté, non la revanche.

À Londres, il ne gouverne plus, mais il enseigne.

Il incarne une forme d’autorité morale, celle du républicain sans république.

Les jeunes intellectuels britanniques viennent l’écouter. Les exilés politiques le consultent.

Et tandis que les Américains fondent leur nation, il observe avec une mélancolie fraternelle le triomphe d’un idéal qu’il avait déjà formulé sur une île trop petite pour être entendue.

🏛️ De Corte à Philadelphie : la trace américaine de Paoli

Son nom franchit l’Atlantique avec les idées qu’il a semées. En Amérique, les insurgents voient en lui un symbole de résistance éclairée.

Au-delà des idées, l’héritage de Paoli s’inscrit jusque dans la géographie du Nouveau Monde.

- Paoli (Pennsylvanie), fondée en hommage direct au héros corse ;

- Corsica (Dakota du Sud) et Corsicana (Texas), souvenirs persistants d’une liberté importée ;

- Dans les écoles américaines du XIXᵉ siècle, on cite Paoli aux côtés de Franklin et Washington.

La Corse, minuscule territoire de montagne, entre ainsi par la grande porte dans la mémoire politique du Nouveau Monde.

Son nom franchit l’Atlantique avec les idées qu’il a semées.

En Amérique, les insurgents voient en lui un symbole de résistance éclairée.

Plusieurs villes portent encore sa trace : Paoli en Pennsylvanie, Corsica dans le Dakota du Sud, Corsicana au Texas.

Ces hommages toponymiques ne sont pas des hasards : ils disent l’admiration d’un peuple neuf pour un homme qui avait rêvé la liberté avant eux.

Dans les écoles américaines du XIXᵉ siècle, on cite Paoli aux côtés de Franklin et Washington, comme le modèle européen d’une république fondée sur la vertu civique. Ainsi, la Corse, minuscule territoire de montagne, entre par la grande porte dans la mémoire politique du Nouveau Monde.

Là où les armes avaient échoué, les idées avaient franchi l’océan.

Paoli, la France et le royaume anglo-corse (1794–1796)

Lorsque éclate la Révolution française, Paoli a soixante-quatre ans.

Loin de sa terre, il observe d’abord avec espoir cette nation qui semble, enfin, rejoindre ses idéaux.

Liberté, souveraineté du peuple, fin des privilèges : autant de principes qu’il avait gravés, trente ans plus tôt, dans la Constitution corse.

La France, pense-t-il, est en train de devenir ce que la Corse avait tenté d’être.

En 1790, l’Assemblée constituante le rappelle.

Paoli rentre triomphalement dans son île, accueilli par des foules enthousiastes.

Les députés le nomment commandant en chef de la Garde nationale de Corse.

Mais très vite, l’euphorie se fissure : les divisions entre révolutionnaires jacobins et girondins gagnent l’île, tandis que Paris glisse vers la Terreur.

Paoli, fidèle à la liberté, refuse la dérive autoritaire.

Son désaccord avec la Convention le place dans la ligne de mire des Montagnards : il est déclaré traître à la République en 1793.

À nouveau, l’exil se profile.

Mais cette fois, il tente une voie intermédiaire : sauver la Corse de la Terreur en la plaçant sous protection anglaise.

Le paradoxe est immense.

L’homme qui avait inspiré les insurgents américains s’allie à la couronne britannique pour défendre la liberté corse.

Ce choix, souvent jugé contradictoire, relève pourtant d’une logique politique : pour Paoli, mieux vaut la tutelle d’un allié que la soumission à un tyran.

Ainsi naît le royaume anglo-corse (1794–1796).

Sous l’autorité nominale du roi George III, l’île conserve ses institutions, sa Constitution et son autonomie interne.

Paoli en reste le guide moral, bien que marginalisé par les officiers britanniques.

C’est un compromis fragile, mais aussi l’ultime tentative d’un homme pour préserver l’idée républicaine dans un monde en guerre.

L’expérience tourne court.

Dès 1796, les troupes anglaises quittent l’île, et Paoli, isolé, s’exile une dernière fois à Londres.

Il y mourra en 1807, entouré de quelques amis fidèles, convaincu d’avoir échoué sans jamais trahir.

Son cercueil, rapatrié en 1889 à Morosaglia, repose aujourd’hui dans sa maison natale, transformée en musée , non pas comme un mausolée, mais comme un rappel.

C’est ici, le 15 juillet 1755, que Pasquale Paoli fut proclamé Général de la Nation corse par la Consulta.

À vingt-neuf ans, il fondait la première république démocratique moderne et méritait le titre de ‘Babu di a Patria‘.

La liberté, pour Paoli, n’a jamais été un drapeau : c’était une exigence morale.

Héritage et postérité de Pasquale Paoli

Il est rare qu’un homme incarne à lui seul la totalité d’une idée.

Paoli, lui, incarne la liberté.

Non celle qu’on reçoit, mais celle qu’on arrache et qu’on défend.

Non celle qu’on promet dans les discours, mais celle qu’on construit, patiemment, contre le pouvoir et l’oubli.

Et quand tout s’effondre, il reste cette idée nue, indestructible : la liberté n’est pas un mot, c’est une manière de vivre, au prix du courage et du doute.

Son œuvre n’a pas seulement fondé un État : elle a posé les bases d’une modernité politique avant l’heure.

Sa pensée, nourrie d’humanisme et de rigueur morale, irrigue encore la culture corse.

Chaque école, chaque village, chaque discours sur la dignité collective porte, consciemment ou non, un écho de sa voix.

La Corse contemporaine, malgré ses contradictions, continue de se débattre avec les mêmes questions qu’il avait posées : comment être soi sans se fermer au monde ? comment conjuguer fierté et justice ?

Au-delà de l’île, Paoli appartient à l’histoire universelle des libertés.

Ses idées ont traversé les océans, influencé les insurgents américains, inspiré les patriotes italiens, fasciné les intellectuels français.

Son nom, qui résonne encore à Corte, à Philadelphie ou à Londres, lie entre eux trois mondes : la montagne, la République et la mémoire.

Aujourd’hui, trois siècles après sa naissance, son message demeure d’une clarté désarmante :

Un peuple n’est libre que s’il sait penser par lui-même.

Ce n’est pas un mot d’ordre, c’est un avertissement.

Car la liberté, pour Paoli, n’était pas un privilège ni un drapeau : c’était une discipline, une exigence morale, une fidélité à la dignité humaine.

Sources & références

Références bibliographiques

- Archives nationales de Corse – Constitution de la Corse, 1755.

- James Boswell, An Account of Corsica: The Journal of a Tour to That Island, Londres, 1768.

- Benjamin Franklin, correspondance maçonnique (Londres, 1768–1772).

- Voltaire, Correspondance générale, vol. 7, éd. Pléiade, 1963.

- Jean-Baptiste Marcaggi, Pascal Paoli, père de la patrie corse, Ajaccio, 1899.

- Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Fayard, 1987 — notice « Paoli ».

Crédits photographiques

- Image mise en avant : Affiche officielle du tricentenaire (1725–2025) de Pasquale Paoli, publiée par l’Université de Corse. Symbole d’un héritage toujours vivant : celui d’un homme qui fit de l’île la première démocratie moderne du monde.

- Image intégrée : Plaque commémorative du couvent Saint-Antoine de Casabianca, photographie personnelle de Léon Chelli (2022). Lieu symbolique où Paoli fut proclamé Général de la Nation corse par la Consulta le 15 juillet 1755.

- Image intégrée : Reproduction du préambule de la Custituzione di a Corsica (1755). Le texte, présenté en corse, français, italien et anglais, affirme la légitimité du peuple corse à se gouverner lui-même, un manifeste politique d’une portée universelle.

On dissèque ici des idées, des textes ou des figures pour en exposer les mécanismes, les ambiguïtés, les usages. Un scalpel dans la main gauche, la pensée critique dans la droite.

Parfois, je n’utilise cette série uniquement parce qu’il n’est toujours pas légal de pratiquer des autopsies sur des gens vivants et que ce vert fait super joli en bas d’un article. Mais dans l’ensemble, c’est l’explication ci-dessus qui s’applique.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.