Corse : 50 ans de lutte autonomiste, entre dignité, violence et mémoire

Peu de peuples ont la possibilité de s’enorgueillir d’avoir devancé les Lumières.

La Corse, elle, le peut.

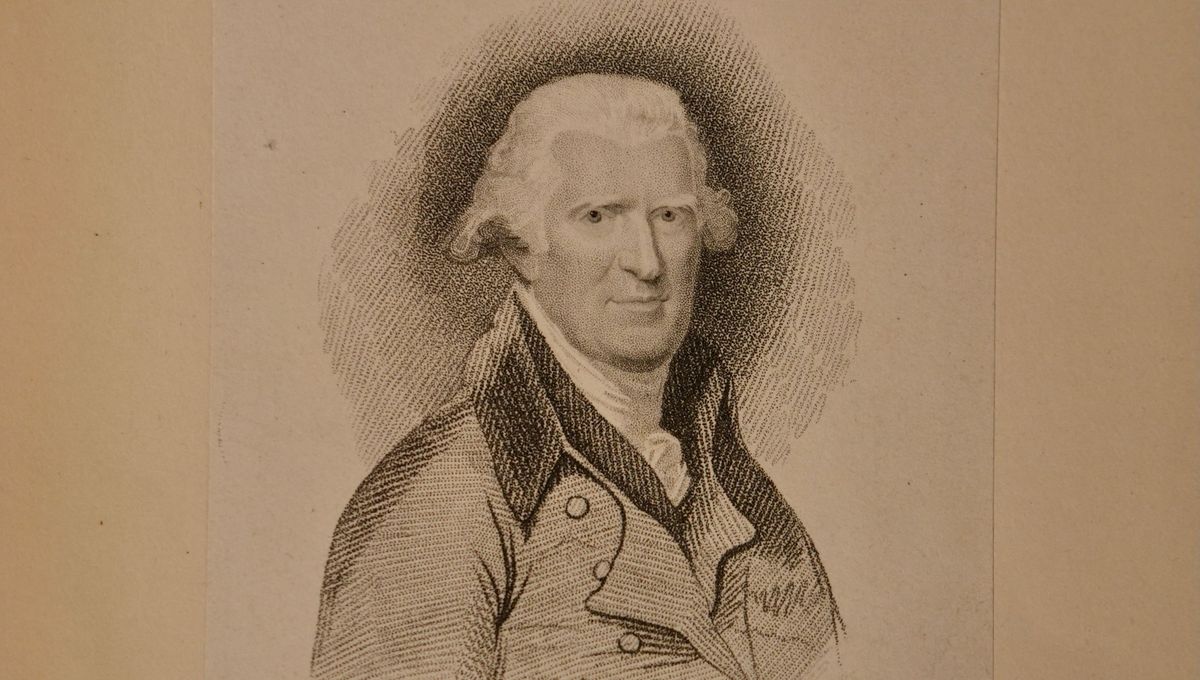

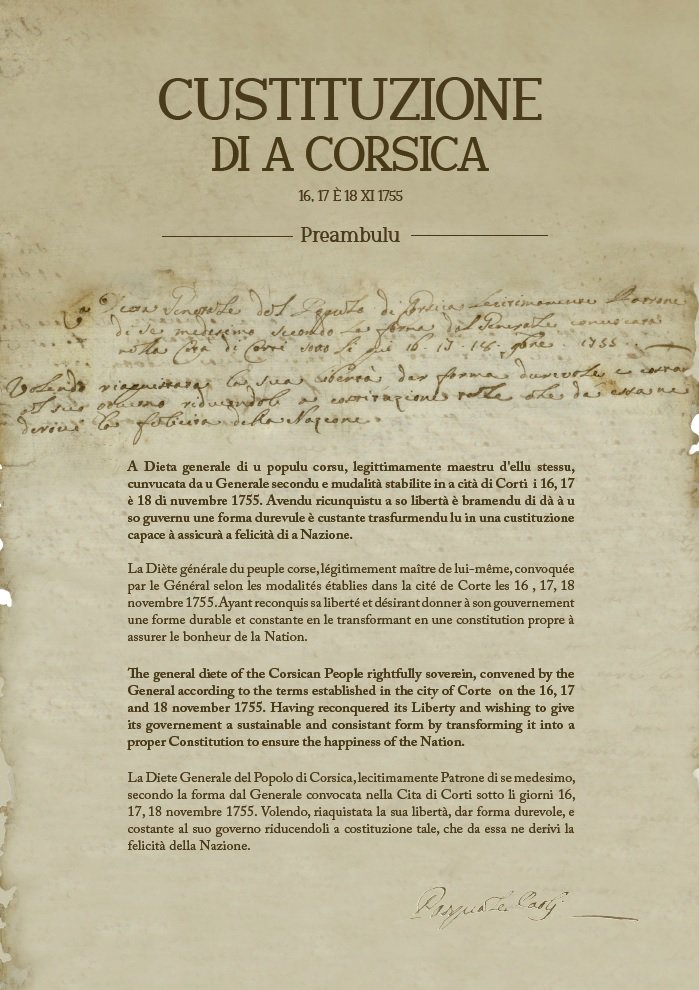

En 1755, sous l’impulsion de Pasquale Paoli, la nation corse se dote d’une constitution écrite, démocratique, laïque et égalitaire, instituant le suffrage universel (masculin et pour les femmes ‘chef de famille’), la séparation des pouvoirs, l’enseignement public et la souveraineté populaire. Une constitution écrite en italien, langue administrative de l’époque, mais pensée dans le souffle d’un peuple paysan soucieux d’émancipation.

Ce texte, rédigé vingt ans avant la Déclaration d’indépendance américaine, et largement antérieur à la Révolution française elle-même, inspirera directement les Pères fondateurs des États-Unis.

L’université de Corte, fondée la même année, incarne encore aujourd’hui cette ambition : faire de la culture et de la pensée les socles de la liberté.

L’expérience est brève.

La Corse indépendante (ou du moins émancipée de Gênes, ou plus exactement dont la prétendue suzeraineté a été cédée par Gênes à la France en paiement d’une dette) ne résistera pas longtemps à la puissance militaire française.

En 1769, après une guerre brutale, l’île est annexée par Louis XV (qui avait quand même envoyé un corps expéditionnaire de 40 000 hommes, ce qui prouve sa volonté d’anéantir les corses).

Paoli s’exile à Londres, où il sera reçu en héros.

La France, elle, intègre ce territoire en périphérie sans jamais le penser comme un centre.

La violence initiale de la conquête, suivie de siècles d’une intégration imparfaite, nourrit une mémoire politique singulière : celle d’un peuple qui fut nation avant d’être province.

C’est dans cette histoire longue, entre fierté et dépossession, que s’inscrivent les luttes autonomistes modernes.

Elles ne surgissent pas d’un vide idéologique, mais d’un sentiment d’humiliation, d’un appel à la reconnaissance, et parfois, d’un refus de la dilution culturelle.

La Constitution de 1755, rédigée par la Diète du peuple corse, incarne une modernité politique inédite pour son temps : souveraineté populaire, séparation des pouvoirs, suffrage universel masculin, droits fondamentaux. Elle influencera directement les fondateurs américains.

1975 marque une bascule, un point de rupture, mais aussi une réactivation souterraine de cette mémoire. Pour comprendre les 50 dernières années, il faut d’abord entendre les blessures plus anciennes.

1. Avant Aléria : les racines du malaise

À l’orée des années 1970, la Corse est une île à la dérive.

Elle ne manque ni de beauté, ni de vitalité culturelle, ni d’attaches profondes à la terre.

Ce qui lui manque, c’est une place dans le récit national.

Reléguée au rang de périphérie rustique, la Corse devient un territoire que la République ne regarde que par intermittence et toujours à travers le prisme de l’ordre.

Marginalisation économique et sociale

Sous la IIIe et IVe République, la Corse cumule les retards structurels.

Déclin de l’agriculture traditionnelle, absence d’industrialisation, faible modernisation des infrastructures, exode massif vers le continent.

L’État, absent durant les décennies de mutation, ne joue qu’un rôle compensatoire. L’administration préfectorale distribue subventions et petits postes, sans jamais proposer de projet cohérent de développement.

Le clientélisme remplace la politique, l’attente remplace l’espoir.

Dans le même temps, les grandes réformes républicaines (école, armée, sécurité sociale) n’effacent pas la sensation d’abandon.

La Corse reste aux marges de l’investissement public, aux marges aussi du respect.

Le sentiment d’être traitée comme une colonie intérieure, méprisée dans ses particularismes, s’installe durablement.

Chocs démographiques et exode rural

À ce déclassement économique s’ajoute un choc démographique.

L’exode rural s’accélère dès les années 1950 : des dizaines de milliers de Corses quittent les villages de montagne pour les villes du littoral… ou pour ‘le continent’.

En parallèle, l’État organise dans les années 1960 l’installation de pieds-noirs d’Algérie et de familles rapatriées.

Ces implantations foncières, parfois autoritaires, nourrissent une inquiétude identitaire.

Certains y voient une forme de substitution de population, inavouée mais ressentie comme telle, pour évoquer la perception sans nécessairement valider le terme, souvent instrumentalisé politiquement ailleurs. Elle est d’autant plus mal vécue qu’elle s’accompagne souvent d’un accaparement des terres.

Le modèle du ‘tout tourisme’ se met progressivement en place, sans régulation, sans vision d’ensemble. Les résidences secondaires prolifèrent, les spéculateurs affluent, la loi du marché supplante celle du bien commun.

Sur les hauteurs de l’île, les voix s’éteignent dans les villages dépeuplés.

Sur le littoral, les promoteurs font leurs plans.

Une culture en péril, un réveil lent

Ce bouleversement sociologique entraîne une perte rapide des repères culturels.

La langue corse recule, le chant se tait, la transmission orale s’interrompt.

Face à ce lent effacement, naît un mouvement de reconquête : le riacquistu, mot d’ordre du renouveau culturel.

Musiciens, poètes, enseignants, militants linguistiques se regroupent pour sauver ce qui peut l’être.

Le réveil est autant esthétique que politique.

Ce sont les chansons de Canta u Populu Corsu, les premières écoles immersives, les collectifs de villages.

Car en Corse, culture et politique ne sont jamais séparées.

Sauver une langue, c’est refuser de disparaître.

Réapprendre un chant, c’est recréer un lien entre générations.

Ce mouvement du riacquistu annonce, en creux, que la résistance identitaire ne passera pas seulement par les armes ou les urnes, mais aussi par la parole, la musique, le geste transmis.

2. 1975, Aléria : la rupture

Au cœur de l’été 1975, un épisode local va faire basculer l’histoire contemporaine de la Corse.

Ce qui aurait pu rester un simple fait divers politico-économique, une affaire de fraude viticole, devient, par la volonté d’un homme et la brutalité de la réaction d’État, un moment fondateur. Un mythe. Un traumatisme. Une fracture.

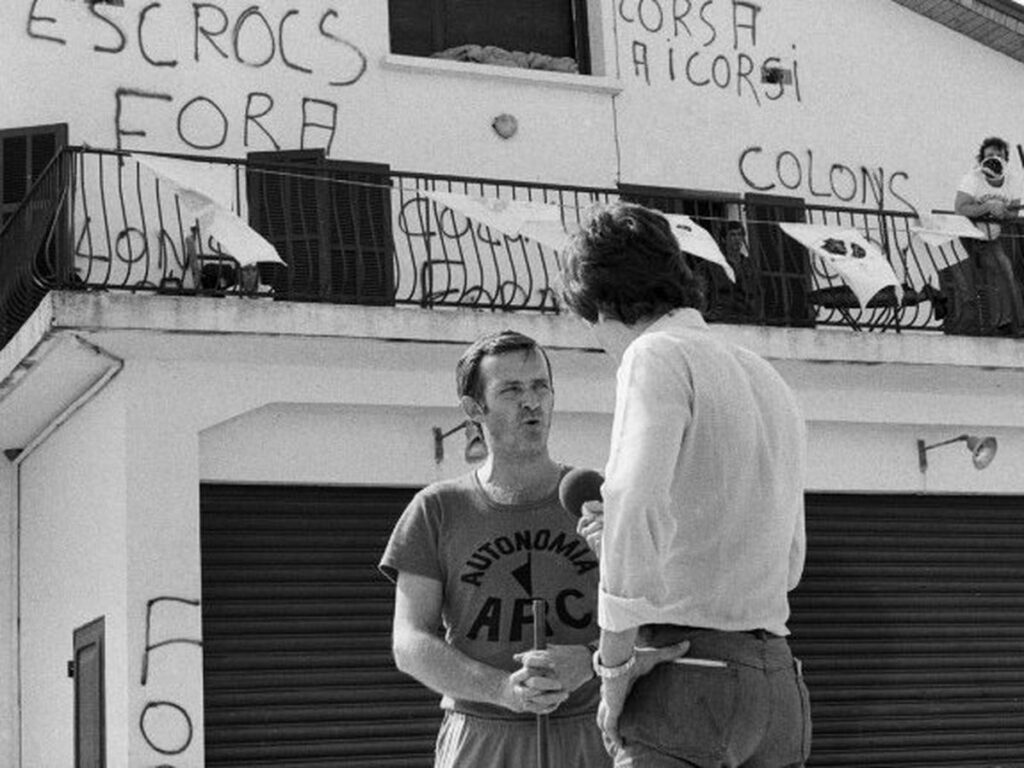

Edmond Simeoni à Aléria, 1975. Derrière l’action illégale, une tentative de forcer l’État à reconnaître une injustice structurelle. Aléria ne fut pas seulement une opération : ce fut un cri politique, une stratégie médiatique, une rupture.

L’affaire des caves Depeille : l’étincelle

Depuis plusieurs mois, la rumeur enflait : une cave viticole située à Aléria, dirigée par un viticulteur d’origine pied-noir, Depeille, serait au cœur d’un vaste trafic de vin importé du continent ou d’Italie, maquillé en production locale.

En pleine crise du monde agricole, dans une île où les vignerons corses peinent à écouler leur propre récolte, cette fraude présumée fait figure de trahison économique doublée d’une provocation identitaire.

Mais ce qui scandalise le plus les militants corses, c’est l’indifférence apparente de l’État.

Malgré les alertes, les enquêtes tardent.

L’inaction judiciaire est perçue comme une complicité, ou pire : comme un mépris. Pour certains, c’est une preuve de plus que la Corse ne compte pas, que ses règles peuvent être piétinées par des intérêts extérieurs. Et qu’aucune justice ne viendra du sommet.

Dans ce climat de tension, Edmond Simeoni, médecin, élu local et figure montante du nationalisme corse, décide de passer à l’action.

L’occupation d’Aléria : un acte symbolique

Le 21 août 1975, avec une vingtaine de militants de l’Action pour la Renaissance de la Corse (ARC), Edmond Simeoni occupe la cave viticole Depeille à Aléria, armé d’un fusil, mais sans intention de faire feu. Il ne s’agit pas d’un attentat, mais d’un acte de désobéissance civile spectaculaire, destiné à faire entendre la voix corse.

L’opération est préparée, mais pacifique. Simeoni lance un appel public : il veut une commission d’enquête, il dénonce la fraude, mais surtout, il réclame la reconnaissance de la dignité corse. Ce qu’il revendique, c’est un traitement équitable, une attention légitime, une justice minimale. Il sait qu’il ne sera pas entendu, mais il veut que la France regarde enfin la Corse en face.

La réponse de l’État : violence et aveuglement

La réaction de l’État est brutale, disproportionnée, tragique.

Dès le lendemain, le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, issu d’une droite dure et volontiers autoritaire, ordonne l’envoi massif de forces de gendarmerie.

Plus de 1 000 hommes sont mobilisés pour déloger vingt militants retranchés.

Des blindés encerclent la cave. Des hélicoptères survolent la zone.

La Corse se retrouve en état de siège.

L’assaut a lieu le 22 août.

Deux gendarmes sont tués. Un autre est grièvement blessé. (pour autant que je sache, ils auraient été tués par des ‘militants’ à l’extérieur, en aucun cas par Edmond et ses hommes).

Les conditions exactes de la fusillade restent controversées, mais l’émotion est immense. L’image d’un affrontement armé entre l’État et une poignée de militants nationalistes se grave dans la mémoire collective.

Edmond Simeoni et ses compagnons sont arrêtés.

Le gouvernement crie à la sédition.

La presse continentale dépeint les nationalistes comme des fanatiques.

Mais en Corse, un autre récit émerge.

Le mythe fondateur : renaissance d’un peuple

À travers Aléria, la Corse redécouvre sa colère.

Elle réactive une mémoire enfouie, celle de la dépossession, de l’humiliation, de la conquête oubliée.

Dans les jours qui suivent, des manifestations éclatent, des barrages sont dressés, des mairies sont occupées, des affrontements se multiplient.

Mais surtout, un sentiment nouveau se répand : l’idée que la Corse peut dire non.

Aléria devient un symbole. Non pas celui de la violence, Edmond Simeoni lui-même déplorera la mort des gendarmes, mais celui de la rupture.

Une ligne a été franchie.

Le lien avec la France n’est plus vécu comme une évidence, mais comme une contrainte.

Le mythe d’un “bon père républicain” protecteur vole en éclats.

Et Edmond Simeoni, malgré sa condamnation (il risquait la peine de mort à l’époque, mais sera condmané à 5 ans de prison et libéré au bout de deux), sort de prison comme un héros.

Un homme de principes, prêt à risquer sa liberté pour que la Corse cesse d’être une variable d’ajustement.

Une mémoire ambivalente

Rétrospectivement, Aléria est souvent présenté comme le point de départ du nationalisme corse contemporain.

Mais il faut nuancer.

Ce n’est ni la première revendication, ni la première révolte.

Ce qui fait la singularité d’Aléria, c’est sa résonance symbolique.

L’occupation d’une cave par un médecin humaniste, la disproportion de la réponse d’État, les morts inutiles, le sentiment d’injustice : tous les éléments sont réunis pour transformer un fait local en séisme national.

Mais cette mémoire est aussi ambiguë. Car elle inaugure un cycle de violences qui, durant près de trente ans, ensanglantera l’île.

Et si l’occupation d’Aléria était encore une action politique lisible, ancrée dans des revendications concrètes, la suite sera plus confuse, plus fragmentée, parfois plus sombre.

Aléria fut un acte de courage.

Mais aussi le début d’une fracture.

3. Des années 1970 aux années 1990 : fragmentation, radicalisation, clandestinité

La clandestinité : naissance et structuration

Après le séisme d’Aléria, la parole nationaliste prend une nouvelle ampleur.

Mais très vite, une partie du mouvement juge que les mots ne suffisent plus.

L’action politique est perçue comme impuissante face à l’inertie de l’État.

L’Assemblée nationale refuse d’accorder un statut particulier à l’île, malgré les débats provoqués par les événements.

En réponse à cette surdité institutionnelle, la voie clandestine s’impose peu à peu comme une alternative radicale, aux yeux de certains jeunes militants.

Le FLNC (Front de Libération Nationale de la Corse) naît en mai 1976, dans une déclaration publique qui revendique une trentaine d’attentats coordonnés.

Il se présente comme un mouvement révolutionnaire, anticolonialiste, prônant l’indépendance de l’île et l’expulsion de l’occupant français.

À travers lui, une forme de guerre de basse intensité s’installe, faite d’attentats nocturnes, de communiqués signés et d’une organisation clandestine inspirée des luttes de libération nationale.

Le FLNC se veut stratégique.

Il frappe les symboles : bâtiments administratifs, résidences secondaires, agences de l’État.

Il ménage les personnes.

Pendant des années, ses attentats sont non létaux.

L’idée est de peser sans tuer. De montrer la force d’un peuple sans perdre son âme.

Ce choix, fragile et ambigu, tient un temps.

Mais la clandestinité porte en elle une violence qui déborde.

Très vite, d’autres groupes surgissent, aux objectifs flous, aux méthodes plus brutales.

L’unité rêvée vole en éclats. La lutte devient plurielle, segmentée, parfois contradictoire. L’ombre s’épaissit.

Logiques d’affrontements

Ce qui avait commencé comme une lutte pour la reconnaissance devient un champ de tensions multiples.

Le FLNC, malgré sa prétention à l’exclusivité, est concurrencé par des groupes dissidents, des clans, des factions parfois motivées davantage par des intérêts locaux que par un projet national cohérent.

À la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, la Corse est secouée par une vague d’attentats et d’assassinats qui échappent de plus en plus à la logique politique.

Le phénomène des ‘règlements de compte’ se développe.

Officiellement, on se tue au nom de la cause. Mais en réalité, les raisons se diluent : rivalités de territoire, conflits d’intérêts, dérives mafieuses, vengeance personnelle.

La frontière entre militantisme et banditisme devient floue.

La lutte perd son aura.

Le paradoxe est cruel.

Au moment où la reconnaissance politique semble enfin progresser, avec les premières discussions sur un statut particulier, la montée en puissance de mouvements autonomistes légalistes, la violence continue.

Les assassinats ciblés se multiplient. Des militants sont exécutés par d’autres militants.

C’est la guerre fratricide, la ‘guerre des nationalistes’.

Elle culmine dans les années 1990 avec des épisodes d’une brutalité inouïe.

Le peuple corse regarde ses propres enfants se déchirer. La cause se ternit.

Dans le même temps, l’État semble impuissant.

Il réprime, mais sans stratégie.

Il condamne, sans jamais comprendre.

Pire, il commet lui-même des fautes lourdes, comme l’affaire de la paillote ‘Chez Francis’, brûlée illégalement par des gendarmes sur ordre du préfet Bonnet, en 1999.

L’affaire éclate au grand jour. L’État s’était arrogé le droit de violer la loi pour faire respecter une décision administrative.

La légitimité républicaine en sort profondément affaiblie.

La paillote “Chez Francis”, brûlée par les gendarmes sur ordre préfectoral. Le scandale révèle l’incohérence d’un État prompt à dénoncer la violence corse tout en s’autorisant lui-même des opérations illégales, mettant à mal sa légitimité morale.

L’assassinat du préfet Érignac : point de non-retour

Le 6 février 1998, à Ajaccio, le préfet Claude Érignac est abattu de trois balles dans le dos alors qu’il se rend à un concert.

C’est un choc immense : jamais auparavant un représentant de l’État de ce rang n’avait été assassiné en Corse.

L’émotion est nationale.

Le gouvernement parle d’attaque contre la République.

En Corse aussi, l’indignation est vive.

Même les voix critiques envers Paris condamnent massivement l’acte.

Edmond Simeoni le dénonce comme “un crime odieux”, une ligne rouge franchie.

Pour beaucoup, la lutte armée vient de perdre définitivement son sens.

L’État répond avec fermeté : opérations policières à grande échelle, interpellations massives, procès médiatisés.

Yvan Colonna, longtemps en fuite, devient l’homme le plus recherché de France, accusé d’être le tireur.

Son arrestation, son procès, sa condamnation, sa détention classée “sensible”, puis son assassinat en prison en 2022, font de lui une figure à part, ambiguë, entre martyr pour certains et coupable pour d’autres.

L’assassinat du préfet Érignac marque un tournant irréversible.

La voie armée, déjà affaiblie, devient illégitime.

La population, lassée, meurtrie, refuse désormais la violence.

Dès lors, une autre voie s’ouvre : celle du bulletin de vote, du dialogue institutionnel, d’une autonomie pensée comme construction démocratique.

Figures émergentes

C’est dans cette époque trouble que se dessinent des trajectoires individuelles, contrastées, parfois lumineuses, parfois ambiguës.

Edmond Simeoni

Malgré sa retraite relative, incarne toujours une ligne morale.

Il refuse la violence, déplore les morts, appelle au dialogue.

Il reste la conscience de la lutte, celle qui garde les yeux fixés sur l’horizon démocratique.

Il est respecté, même par ceux qui n’ont pas suivi sa voie.

Leo Battesti

Passé par la clandestinité dans les années 1980, fait un choix fort : il sort de l’ombre.

Il entre en politique, plaide pour une voie légaliste, s’engage dans les institutions.

Il symbolise cette capacité à rompre avec la violence sans renier ses convictions.

Plus tard, il dirigera la ligue d’échecs de Corse avec un talent salué, preuve que l’intelligence stratégique peut aussi servir la paix.

Jean-Guy Talamoni

Au contraire, incarne une ligne dure.

Indépendantiste convaincu, avocat lettré, orateur impressionnant, il est à la tête d’Unione Naziunale, mouvement plus radical, attaché à l’idée d’un peuple corse souverain.

Accusé d’attentat, relaxé en 2005 par manque de preuve équitable.

Il est perçu comme radical, élitiste, mais aussi comme le visage théorique d’un indépendantisme politique.

Il fascine autant qu’il agace.

D’autres figures émergent, plus jeunes, moins connues à l’époque, mais appelées à jouer un rôle majeur dans les années suivantes : Jean-Christophe Angelini, Michel Castellani, Gilles Simeoni.

Tous s’inscrivent dans une autre dynamique, plus politique, plus ancrée dans les réalités sociales.

Mais à ce stade, la violence masque encore tout.

4. De la lutte à l’urne : la conquête politique (années 2000–2020)

Sortir de la violence : l’heure des ruptures

À la fin des années 1990, l’impasse est manifeste.

La violence a cessé d’émouvoir, le FLNC n’effraie plus. Il dérange, divise, fatigue.

Une nouvelle génération, plus diplômée, plus pragmatique, ne veut plus vivre dans l’ombre des armes.

La mort du préfet Érignac a cristallisé un rejet massif : celui de l’affrontement armé comme mode d’expression politique.

Peu à peu, les attentats se font plus rares.

Des voix s’élèvent pour dire qu’il est temps de tourner la page.

Même les anciens partisans de la lutte clandestine reconnaissent, en privé, que le monde a changé.

L’internationalisation des causes, la banalisation de la violence politique ailleurs, la surveillance accrue des mouvements dits terroristes depuis le 11 septembre 2001 : tout cela rend la clandestinité plus coûteuse, moins lisible, moins légitime.

Le FLNC, ou plutôt ce qu’il en reste, annonce en 2014 un ‘arrêt définitif de la lutte armée’.

Il ne s’agit pas d’un renoncement, dit-il, mais d’un repositionnement stratégique.

Les armes se taisent, mais la revendication reste.

Dès lors, le terrain politique devient le nouveau champ de bataille.

Et l’autonomisme se structure.

Réunie sous la dénomination “Assemblea di Corsica”, l’assemblée incarne aussi la réappropriation linguistique, identitaire et politique d’une institution trop longtemps perçue comme imposée.

Le vote comme outil d’émancipation

Les premières années 2000 voient la montée d’une nouvelle force politique, articulée autour d’élus locaux crédibles, de cadres formés, d’un discours à la fois déterminé et apaisé.

C’est la naissance d’une politique de conquête démocratique : investir les institutions pour y peser, faire de la région une base politique, au sens plein du terme.

Gilles Simeoni, fils d’Edmond, avocat de Yvan Colonna, devient maire de Bastia en 2014.

Un basculement symbolique : pour la première fois, une ville majeure passe aux mains d’un nationaliste, par les urnes.

Jean-Guy Talamoni, figure plus dure mais également légitimée par l’élection, devient président de l’Assemblée de Corse.

L’alliance entre modérés et radicaux fonctionne.

Les élections territoriales de 2015 confirment la tendance.

Celles de 2017 l’amplifient : la liste “Pè a Corsica” l’emporte largement, et la Corse entre dans une ère nouvelle.

Le nationalisme corse devient gouvernemental. Non plus dans les marges, mais au centre.

Non plus dans l’opposition systématique, mais dans l’exercice du pouvoir.

Ce qui change, au fond, c’est la nature du discours.

L’indépendance n’est plus brandie comme un absolu, mais comme une finalité lointaine, presque philosophique.

Ce que revendiquent les nouveaux élus, c’est l’autonomie réelle : fiscale, éducative, foncière. Le droit de légiférer localement. La maîtrise du territoire.

Et surtout, la reconnaissance du peuple corse comme entité politique et culturelle spécifique, au sein de la République.

Réformes et obstacles

Les gouvernements successifs affichent une ouverture de façade.

Valls, alors Premier ministre, reçoit les élus corses.

Macron se rend sur l’île, en février 2018, pour une visite attendue.

Mais les réponses sont floues.

Le président évoque la ‘singularité corse’, mais rejette toute idée d’autonomie constitutionnelle.

Il refuse que la Corse soit mentionnée comme peuple dans la Constitution, refusant ce qu’il appelle une “différenciation entre les citoyens”.

Le symbole est rude.

La majorité territoriale parle de mépris.

Paris répond par la défense de l’unité républicaine.

Sur le plan local, les marges de manœuvre restent étroites.

Les compétences transférées sont limitées, les budgets contraints, les freins juridiques nombreux.

La réforme institutionnelle de la collectivité unique, entrée en vigueur en 2018, centralise les pouvoirs locaux sans pour autant donner plus de moyens à l’île.

Pourtant, malgré ces limites, les nationalistes poursuivent leur travail d’implantation.

Des avancées sont obtenues sur la langue, la culture, la gestion du foncier.

Le sujet du statut de résident, destiné à limiter la spéculation immobilière, revient régulièrement dans les débats.

Sur le terrain de l’aménagement, de l’agriculture, du développement durable, une véritable politique locale se met en place.

Les tensions internes : unité ou éclatement ?

Mais l’exercice du pouvoir divise.

Très vite, les différences entre modérés et radicaux ressurgissent.

Gilles Simeoni prône un dialogue constant avec l’État, une construction patiente de l’autonomie.

Talamoni, plus intransigeant, critique cette posture comme une forme de compromission.

Les désaccords deviennent publics, les querelles personnelles s’invitent dans les institutions.

En 2021, l’alliance Pè a Corsica explose.

Chacun repart sous sa propre bannière.

Ce retour à la fragmentation rappelle, à une autre échelle, les errements des années 1990.

Mais cette fois, la lutte ne se joue plus à coups de bombes ou de fusils.

Elle se joue dans les urnes, les médias, les couloirs de l’Assemblée de Corse.

La violence n’a pas disparu, mais elle est marginale, condamnée publiquement. Et surtout, elle n’est plus un horizon.

Un tournant historique

En à peine deux décennies, la Corse est passée d’un territoire perçu comme ingouvernable à une région dotée d’une classe politique autonome, formée, influente, parfois courtisée.

Le nationalisme, hier marginalisé, s’est imposé comme une force centrale.

Mais cette réussite électorale pose une question de fond : que faire de ce pouvoir ?

Comment transformer une victoire politique en transformation sociale ?

Comment concilier les aspirations autonomistes avec les limites d’une République jacobine qui, malgré ses discours, peine à partager ?

La décennie 2020 ouvre un nouveau cycle.

Celui de la maturité politique.

Mais aussi celui du doute.

5. Vers l’autonomie ?

Entre espérance, ambiguïté et complexité (2020–2025)

La relance post-Colonna : douleur, sursaut et dialogue inédit

Le 2 mars 2022, Yvan Colonna, incarcéré à la maison centrale d’Arles, est agressé par un codétenu jihadiste.

Dans les jours qui suivent, la gravité de ses blessures provoque une onde de choc, en Corse comme sur le continent. Il meurt le 21 mars, après plusieurs semaines de coma.

La stupeur est immense. L’émotion, brutale.

Même les Corses les plus éloignés du nationalisme expriment une solidarité sourde.

Ce n’est pas seulement l’homme qui est pleuré, c’est l’archétype d’une injustice perçue comme structurelle : incarcération au loin, refus du rapprochement familial, statut de “détenu particulièrement signalé” maintenu malgré les années… Yvan Colonna était devenu, pour une partie de l’île, un symbole de l’oppression de l’État.

Dans les rues de Bastia, d’Ajaccio, de Corte, les cortèges se forment. Les jeunes redescendent. Les lycéens occupent les établissements. Les banderoles appellent à “justice et vérité”. Certains affrontements éclatent, notamment autour de la préfecture.

Mais l’élan général reste politique, pacifique, structuré.

Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement comprend qu’il ne peut balayer cette révolte d’un revers de main.

Darmanin, ministre de l’Intérieur, se rend en Corse. Il parle d’autonomie. Publiquement. Officiellement. Ce mot, si longtemps tabou dans la bouche d’un ministre de la République, entre dans le champ du possible.

Un cycle de discussions s’ouvre, dans un cadre inédit : celui d’un dialogue entre Paris et les forces politiques insulaires, en vue d’une évolution institutionnelle d’ampleur. L’autonomie n’est plus une menace. Elle devient un horizon discutable.

De quoi parle-t-on ? L’autonomie, version corse

L’autonomie envisagée ne signifie pas l’indépendance.

Le cadre reste celui de la République.

Mais les nationalistes corses réclament une autonomie de plein exercice : fiscale, foncière, environnementale, linguistique, éducative.

Ils veulent pouvoir légiférer localement, adapter les normes aux spécificités insulaires. Reconnaître le peuple corse dans la Constitution.

Instaurer un statut de résident pour lutter contre la spéculation immobilière.

Généraliser l’enseignement immersif en langue corse.

Gérer la fiscalité du patrimoine et de la transmission.

Autant de revendications qui, ailleurs (Pays basque espagnol, Tyrol italien, Outre-mer français), ne paraissent pas insensées.

Mais en Corse, elles butent sur un obstacle symbolique : la tradition centralisatrice de l’État français.

L’idée d’un “peuple dans le peuple” heurte l’ADN jacobin.

Et pourtant, dans un contexte où la différenciation territoriale devient un levier de gouvernance (collectivités d’outre-mer, Alsace, métropole de Lyon), le dossier corse gagne en crédibilité. D’autant que le rapport de force a changé : la Corse est gouvernée de manière stable, par des élus enracinés, compétents, dotés d’un véritable projet politique.

Les freins : inertie de l’État, divisions internes, fatigue démocratique

Mais le chemin vers l’autonomie n’est pas rectiligne.

D’abord, l’État tergiverse.

Macron, après avoir laissé entrevoir une ouverture, freine.

Le Conseil d’État s’inquiète d’une rupture d’égalité.

Le Sénat, verrou institutionnel, refuse toute mention du peuple corse dans la Constitution.

Le gouvernement, pris entre sa base électorale conservatrice et son propre impératif d’ordre, temporise. Les réunions se poursuivent, mais le souffle retombe.

Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse et Marie-Antoinette Maupertuis, présidente autonomiste de l’Assemblée de Corse, « prennent acte » de cette décision [interdiction de l’usage de la langue corse à l’assemblée de Corse] qui « condamne la langue corse à être bannie de l’espace public »

© Crédit photo : PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP

Ensuite, les fractures locales réapparaissent.

Si Gilles Simeoni continue d’incarner une ligne de dialogue exigeant, d’autres voix s’élèvent.

Jean-Guy Talamoni, marginalisé mais toujours influent, accuse Paris de manœuvres dilatoires.

Dans la population, la lassitude gagne.

Certains se désintéressent, d’autres se radicalisent verbalement.

La jeune génération, elle, reste ambivalente.

Elle partage l’aspiration à la reconnaissance, mais doute de l’efficacité de la voie institutionnelle. Elle vit dans un monde connecté, où l’identité se redéfinit au pluriel.

L’idée même de “peuple corse” se complexifie.

Être corse en 2025, ce n’est plus seulement une origine, c’est aussi une langue, un attachement, un mode de vie, une inscription dans une mémoire, mais pour certains, c’est aussi un choix, une culture acquise, et non transmise.

Entre béton et conservatoire : la guerre des modèles

Parmi les arguments récurrents des nationalistes, une image revient souvent : sans les bombes, l’île aurait été livrée au béton des promoteurs.

Jean-Guy Talamoni, notamment, affirme que les actions violentes ont permis de préserver le littoral, de freiner la bétonisation, d’éloigner les investisseurs les plus rapaces.

C’est une hypothèse, discutable, mais entendue.

La menace armée aurait dissuadé certains appétits.

Mais le véritable rempart contre la privatisation du rivage, ce fut probablement le Conservatoire du littoral, créé en 1975.

Grâce à une politique d’achats fonciers, l’État a protégé plus de 100 000 hectares en bord de mer, dont une part significative en Corse.

La préservation des côtes ne fut donc pas seulement un effet collatéral de la lutte clandestine, mais aussi une politique publique efficace, rarement saluée mais redoutablement utile.

Ce double visage, d’un côté la tension, de l’autre la protection, dit quelque chose de la dualité corse : à la fois rebelle et profondément attachée à ses paysages, volontiers violente mais aussi soucieuse de beauté, de nature, de liens invisibles.

L’heure des choix

En 2025, la question autonomiste est posée dans des termes nouveaux.

L’autonomie n’est plus une revendication marginale.

C’est une piste d’organisation rationnelle d’un territoire singulier, marqué par l’insularité, les fractures sociales, les enjeux fonciers et écologiques.

Mais tout dépendra de la manière.

De la capacité à inventer un modèle démocratique corse, cohérent, lisible, inclusif.

De l’aptitude à faire de la diversité politique une richesse, et non un champ de bataille.

Et surtout, de la volonté de l’État de considérer la Corse autrement que comme un cas à gérer, un problème à contenir, un territoire à pacifier.

L’autonomie, si elle vient, devra être négociée, pensée, écrite dans la confiance.

Sinon, elle sera refusée.

Ou pire : vidée de son sens.

6. Mémoire, transmission et avenir : ce que la Corse enseigne à la République

La mémoire vive : entre silence et transmission

La Corse est une île de mémoire.

Pas seulement d’histoire, mais de mémoire, cette forme intime de présence du passé, parfois murmurée, parfois transmise à voix basse, souvent incarnée dans les lieux, les gestes, les visages.

Une mémoire qui ne s’enseigne pas toujours, mais qui s’attrape, comme une langue, comme une odeur, comme une fidélité.

Or cette mémoire-là reste, en 2025, fracturée, incomplète, sélective.

Aléria est encore racontée dans les familles.

Le FLNC hante les conversations feutrées, celles des anciens qui parlent corse entre eux.

Le préfet Érignac, lui, est moins souvent nommé. Trop lourd. Trop douloureux. Trop complexe.

Et les jeunes générations, celles nées après la clandestinité, oscillent entre désintérêt, admiration confuse, et quête identitaire.

Dans les lycées de l’île, on apprend mieux qu’avant la chronologie des événements.

Mais le sens, lui, se dilue.

Comment transmettre une lutte sans légitimer la violence ?

Comment parler d’injustice sans excuser les dérives ?

Comment expliquer qu’Edmond Simeoni et Yvan Colonna sont, dans l’imaginaire insulaire, deux figures antagonistes… et pourtant parfois confondues dans un même panthéon ?

Il n’y a pas de manuel. Pas de récit officiel. Pas de vérité unique.

C’est peut-être cela, le défi : fabriquer une mémoire partagée, capable d’assumer les zones d’ombre sans renoncer aux éclats de lumière.

Une génération nouvelle : ni rupture, ni filiation aveugle

Depuis quelques années, une génération nouvelle émerge.

Des Corses trentenaires ou quadragénaires, formés, ouverts sur le monde, mais profondément ancrés.

Ils ne se réclament pas d’une idéologie, mais d’un rapport au territoire.

Ce qu’ils défendent, ce n’est pas un drapeau, c’est une manière d’habiter l’île, d’y vivre dignement, sans être expulsés par les prix du foncier, sans devenir des figurants dans des brochures touristiques.

Cette jeunesse ne romantise pas la lutte armée, mais elle refuse aussi le mépris.

Elle veut être entendue pour ce qu’elle est : un peuple moderne, pluriel, parfois contradictoire, mais debout.

Elle crée, elle entreprend, elle enseigne, elle soigne.

Elle développe des projets agricoles, culturels, numériques.

Elle milite, parfois, mais surtout elle tisse.

Elle n’attend pas tout de l’État. Elle construit.

C’est peut-être là que réside l’autonomie la plus précieuse.

Ce que la Corse dit à la République

La Corse n’est pas une exception folklorique.

Ce n’est pas un caillou ingouvernable, un fardeau budgétaire, un bastion réfractaire.

C’est un miroir, parfois cruel, tendu à la République française.

Elle révèle les limites d’un modèle trop centralisé.

Elle rappelle que l’unité ne se décrète pas, elle se construit.

Elle montre que la pluralité des peuples, loin d’affaiblir une nation, peut en être la force.

Elle oblige à penser le droit autrement : non pas comme une norme abstraite descendante, mais comme un outil de justice au service d’une réalité locale.

Elle enseigne aussi la complexité.

Que les héros peuvent avoir failli.

Que les États peuvent commettre des fautes.

Que les peuples peuvent être divisés, sans cesser d’exister.

Et que parfois, le courage consiste à refuser la guerre même quand on a raison.

Conclusion : entre oubli et réinvention

En 2025, la Corse n’a pas gagné l’indépendance.

Elle n’a pas non plus renoncé à sa différence.

Elle avance, lentement, sur un fil fragile, entre mémoire et oubli, entre transmission et réinvention.

Le nationalisme corse n’est plus ce qu’il était.

Il s’est transformé. Épuré de ses armes, il cherche ses mots.

Ce qui demeure, en revanche, c’est la volonté d’exister autrement, d’être reconnu pour ce que l’on est, pas seulement pour ce que Paris tolère.

C’est peut-être ça, au fond, le cœur de la revendication : ne plus être un sujet. Devenir un interlocuteur.

Conclusion générale

Une île, une lutte, un demi-siècle de complexité

L’histoire des luttes autonomistes corses ne se résume ni à une saga révolutionnaire ni à une simple série de faits divers violents.

Elle compose, depuis un demi-siècle, une trame infiniment plus dense, plus ambivalente, où se croisent les élans d’un peuple, les dérives d’une clandestinité, les fautes d’un État, les fidélités souterraines, et les tensions jamais entièrement apaisées entre l’appartenance et l’émancipation.

Raconter ces cinquante années, ce n’est pas chercher des excuses.

Ce n’est pas non plus distribuer bons points et blâmes.

C’est accepter de regarder en face une histoire politique singulière, née sur une terre trop souvent ignorée, trop souvent caricaturée.

Il y eut dans cette lutte des moments de dignité rare, de courage immense, de résistance intelligente.

Il y eut aussi des glissements, des confusions, des haines intestines et des ombres que seule la justice éclaire.

Mais ce que cette histoire dit, au fond, c’est ceci : un peuple n’est pas réductible à ses excès.

Et la violence, même quand elle déchire, n’efface pas la légitimité d’une question posée.

Car c’est bien une question que la Corse a posée à la République et qu’elle pose encore : celle du respect des peuples, de leur langue, de leur droit à gouverner leurs vies, à maîtriser leur terre, à transmettre leurs valeurs sans s’effacer dans l’uniformité.

Durant cinquante ans, la Corse a été tour à tour perçue comme une menace, une épine, un laboratoire, une énigme.

Rarement comme ce qu’elle est : un territoire vivant, habité par une société complexe, traversée par ses contradictions, mais désireuse, toujours, de dignité.

Il ne s’agit pas de faire de la Corse un modèle, ni même un exemple.

Mais peut-être simplement, après tant d’incompréhensions, de la considérer enfin comme une interlocutrice adulte.

Ce que l’histoire corse nous enseigne, ce n’est pas la leçon d’une périphérie ingouvernable.

C’est la promesse d’un autre rapport entre l’État et les territoires, entre le centre et les marges, entre l’unité et la liberté.

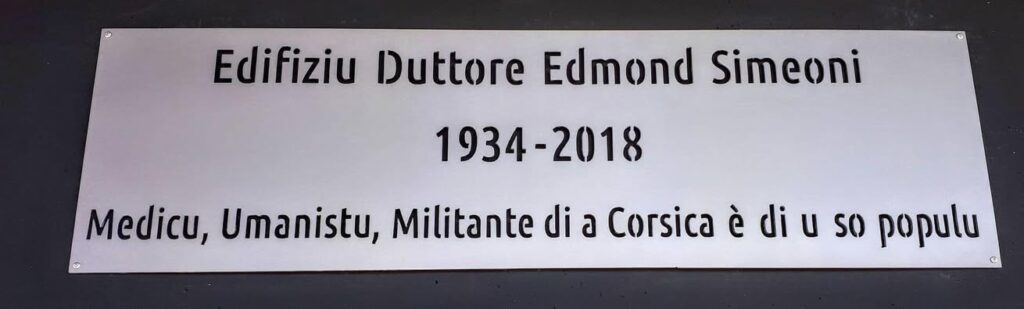

e bâtiment des sciences humaines et sociales de l’Université de Corse porte désormais le nom d’Edmond Simeoni. Une reconnaissance académique d’un parcours politique où l’humanisme a toujours précédé la radicalité.

Le texte le désigne comme « Médecin, Humaniste, Militant de la Corse et de son peuple ».

Cette reconnaissance institutionnelle marque la légitimation posthume d’une figure jadis marginalisée par l’État.

Sources & bibliographie

Ouvrages et essais

- Edmond Simeoni, Lettre aux femmes corses, Éditions Albiana, 2003.

- Jean-Guy Talamoni, L’indépendance, un combat démocratique, Éditions DCL, 2013.

- Jean-François Perrin, Histoire de la Corse contemporaine, Perrin, 2021.

- Alain Délétang, Le nationalisme corse, Éditions du CNRS, 1998.

- Michel Vergé-Franceschi, La Corse des Lumières (1750–1790), Fayard, 2001.

- Paul Silvani, La Corse entre deux mondes, Alain Piazzola, 2005.

- Fabrice Riceputi, Ici on noya les Algériens : La guerre d’Algérie en métropole, Le Passager clandestin, 2021 (contexte sur les exactions d’État).

- Jean-Paul Pellegrinetti, Histoire politique de la Corse contemporaine, Armand Colin, 2015.

Articles et enquêtes

- « Corse : retour sur la prise d’Aléria », France Culture, émission Le Cours de l’Histoire, août 2020.

- « La mémoire d’Aléria, 40 ans après », Le Monde, 20 août 2015.

- « Le FLNC : anatomie d’une clandestinité », L’Obs, dossier spécial, 2004.

- « Le préfet Bonnet et l’affaire de la paillote », Libération, mars 1999.

- « Procès Erignac : ce que l’on sait de l’affaire », Le Figaro / AFP, 2019.

- « En Corse, les fractures d’une mémoire », Mediapart, avril 2022.

- « Jean-Guy Talamoni : du verbe à la fracture », L’Express, juillet 2005.

- « Gilles Simeoni, entre justice et pouvoir », Le Monde, mars 2021.

Archives et institutions

- Assemblée de Corse – Débats sur le statut particulier, 1982–2002.

- Rapports de la Commission Balladur sur la décentralisation, 2009.

- INSEE Corse – données démographiques et économiques 1960–2020.

- Archives INA – extraits des journaux télévisés de 1975 à 2000.

- Collectivité de Corse – discours officiels et actes de l’Assemblée.

- Allocutions de Pascal Paoli, extraites du Foglietto di Notizie, 1755–1769.

On dissèque ici des idées, des textes ou des figures pour en exposer les mécanismes, les ambiguïtés, les usages. Un scalpel dans la main gauche, la pensée critique dans la droite.

Parfois, je n’utilise cette série uniquement parce qu’il n’est toujours pas légal de pratiquer des autopsies sur des gens vivants et que ce vert fait super joli en bas d’un article. Mais dans l’ensemble, c’est l’explication ci-dessus qui s’applique.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.