Constitution corse de 1755, matrice oubliée de la démocratie moderne

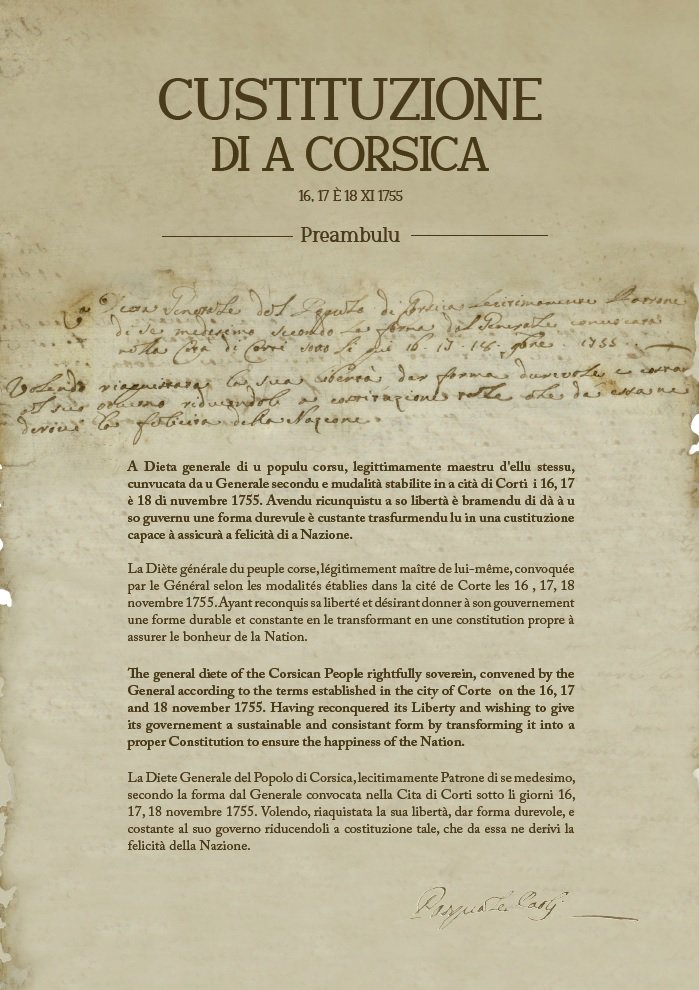

Avant les États-Unis et la France, la Corse invente l’État de droit moderne. Sous l’impulsion de Pasquale Paoli, l’île se dote en 1755 d’une Constitution fondée sur la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, la laïcité et l’éducation civique. Un texte visionnaire, né d’une philosophie humaniste et maçonnique, qui fait de la liberté un devoir collectif.

I. La souveraineté populaire

Avant 1776, avant 1789, la Corse pose déjà l’acte fondateur de la modernité politique : la souveraineté du peuple.

Dans la Constitution de 1755, la Nazione n’est pas une abstraction patriotique, mais un sujet juridique : c’est le peuple, assemblé en Diète, qui détient le pouvoir législatif et détermine le destin collectif. Pasquale Paoli substitue à l’origine divine du pouvoir une logique de contrat civique, non pas celle, théorique, de Rousseau, mais une pratique réelle de la souveraineté partagée.

Ici, l’autorité ne descend plus du Ciel ni du Prince.

Elle remonte du bas, du peuple, et s’exprime par la loi.

Ce basculement est révolutionnaire : il arrache le politique au sacré. Il fait de la volonté commune une force instituante, qui fonde la légitimité du pouvoir.

Paoli s’inscrit dans la grande filiation des Lumières, mais il la devance.

Là où les philosophes débattent encore du contrat social, lui en forge la charte.

Là où Montesquieu analyse les pouvoirs, lui les distribue entre citoyens libres.

Cette souveraineté est à la fois politique et morale. Elle repose sur la vertu civique, mot-clé maçonnique s’il en est, sur la raison partagée, sur la capacité du peuple à s’élever au-dessus de l’instinct de faction. Être citoyen, c’est se gouverner soi-même, puis consentir à la loi commune. L’acte de voter devient acte de conscience.

La Constitution corse rompt ainsi avec toute idée de sujétion. Le peuple n’est plus administré : il s’administre.

Et c’est cela, la révolution silencieuse de 1755 : la naissance d’un État de droit conçu par des citoyens pour des citoyens, sans couronne, sans caste, sans dogme.

II. La séparation des pouvoirs

L’équilibre, chez Paoli, n’est pas un ornement juridique : c’est la condition même de la liberté.

La Constitution corse de 1755 institue une architecture politique d’une rigueur inédite.

Le pouvoir législatif appartient à la Diète du peuple, élue et révocable.

Le pouvoir exécutif revient au Général de la Nation et à ses magistratures, responsables devant la Diète.

La justice, enfin, est confiée à des tribunaux indépendants.

Trois ordres, trois fonctions, trois devoirs, mais un seul principe : nul ne commande sans contrôle.

Ce système précède Montesquieu dans la pratique autant qu’il le prolonge dans l’esprit.

La Nazione corse expérimente ce que l’Europe n’a pas encore compris : qu’un pouvoir sans limite détruit l’État, et qu’une loi sans équilibre trahit la liberté.

L’autorité devient fonction, non privilège.

L’exécutif obéit, le législatif délibère, le judiciaire protège.

Chaque organe est tenu à la reddition de comptes, ce mot redoutable que nos régimes modernes ont vidé de son sens.

L’inspiration maçonnique affleure partout : l’idée d’ordre dans la séparation, la raison comme pierre de taille, la transparence comme lumière politique.

Paoli ne sépare pas les pouvoirs pour diviser, mais pour unir dans la clarté.

L’État devient une architecture morale où la mesure, la responsabilité et la loi forment les trois colonnes de la cité libre.

Ainsi, la Constitution corse accomplit l’équation que les monarchies évitaient : un gouvernement fort parce que limité, un peuple souverain parce que discipliné.

L’équilibre du pouvoir n’est pas contrainte : il est éthique.

III. Suffrage et représentation

Dans la Corse de 1755, la citoyenneté ne se proclame pas, elle s’exerce.

La Constitution institue un suffrage universel masculin, mais ouvre aussi le vote aux femmes ‘chefs de famille’, une audace sans équivalent dans l’Europe du XVIIIᵉ siècle.

Le pouvoir politique n’est donc plus l’apanage des lignages, mais le droit naturel de tout être raisonnable contribuant à la communauté.

Le système représentatif repose sur un maillage civique : chaque village élit ses délégués, qui désignent ceux de la pieve, puis ceux de la province, jusqu’à la Diète nationale.

Cette circulation ascendante du mandat crée une véritable respiration politique : le peuple ne délègue pas son autorité, il la prolonge.

Les élus restent comptables devant leurs électeurs et révocables.

Le mandat est une charge, non une carrière.

Ce modèle traduit une conception exigeante de la liberté.

Être libre, c’est participer. L’abstention n’existe pas encore : elle serait trahison du bien commun.

La représentation n’est pas une délégation de pouvoir, mais une mise en commun de responsabilité.

Sous cette logique s’esquisse une éthique républicaine avant la lettre : chacun est appelé à juger, élire, contrôler, corriger. La souveraineté populaire n’est plus un idéal théorique : elle devient une pratique quotidienne.

Il faut y voir l’influence directe de l’humanisme maçonnique et des Lumières italiennes : l’idée que la raison s’enseigne, que la vertu se cultive, et que la loi n’est légitime qu’autant qu’elle naît du consentement.

La Constitution corse fait ainsi de la participation civique une école de conscience.

Le citoyen n’obéit pas à la loi : il s’y reconnaît.

IV. Langue et administration

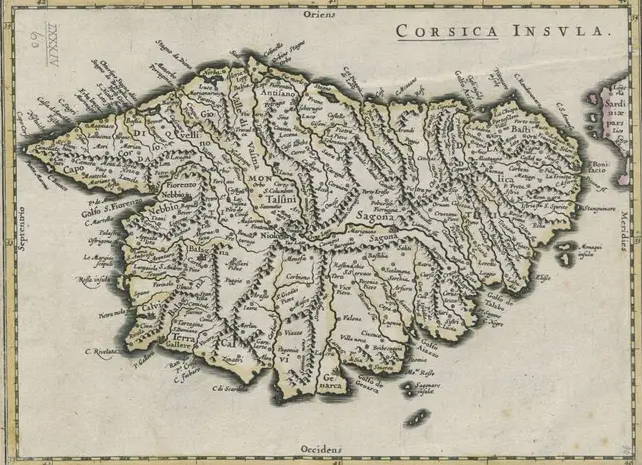

Paoli savait qu’aucune souveraineté ne dure sans langue commune.

La Constitution de 1755 érige l’italien en langue officielle de l’État corse, choix politique, non esthétique.

Dans une île où cohabitent idiomes, dialectes et traditions orales, il impose un idiome clair, rationnel, apte à porter la loi.

L’italien n’est pas ici la langue de la domination, mais celle de la transparence : celle que tous peuvent comprendre, celle dans laquelle on écrit la République.

Ce geste, d’une modernité stupéfiante, place la parole publique au-dessus des particularismes.

Le droit cesse d’être murmuré dans les chancelleries : il devient lisible.

L’administration corse se dote de registres, de codifications, d’écritures publiques. La loi entre dans le domaine du visible.

C’est là un principe fondamental de l’État de droit : ce qui est écrit, contrôlé, partagé, échappe à l’arbitraire.

Paoli conçoit l’administration comme un instrument moral.

Elle n’est pas la bureaucratie du pouvoir, mais l’organe de la raison collective. Chaque acte officiel, chaque délibération est un miroir de la Nation, pas un secret de cabinet.

Dans cette rationalité se lit encore une empreinte maçonnique : le culte de la clarté, la vérité mise en lumière, la pierre taillée du langage. La langue de l’État devient temple de la loi.

Ainsi, la Corse invente avant l’heure l’idée moderne d’une écriture politique universelle : la loi compréhensible de tous, traduite dans une langue commune, garante de la liberté commune.

Là où les monarchies parlaient latin pour exclure, la République corse parle italien pour instruire.

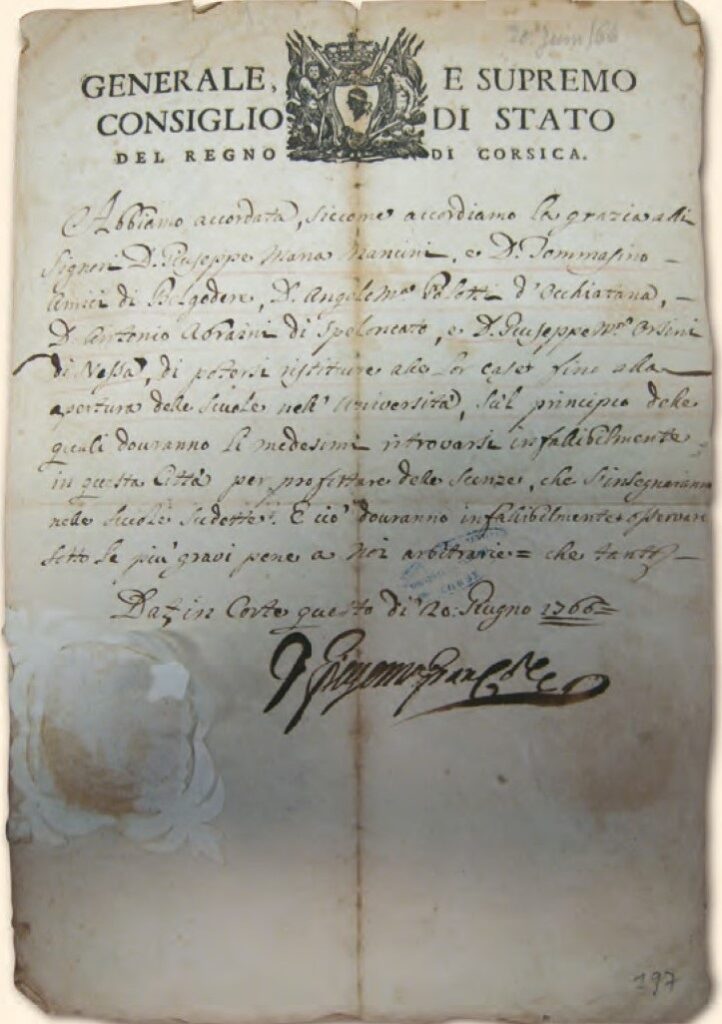

V. Éducation et université

Pour Paoli, l’indépendance n’a de sens que si le peuple sait ce qu’il défend.

La Constitution de 1755 fait donc de l’instruction un devoir d’État et un droit de chaque citoyen. L’éducation n’est pas un luxe, elle est une condition de la liberté.

Un peuple ignorant retombe sous le joug ; un peuple instruit s’appartient.

À Corte, Paoli fonde une université nationale, conçue non comme un sanctuaire élitiste, mais comme une fabrique de citoyens éclairés. On y enseigne la philosophie, les sciences, le droit, la morale, tout ce qui peut affranchir l’esprit du dogme.

Cette institution n’a rien d’anecdotique : elle incarne le cœur du projet politique corse.

La République repose sur la raison ; la raison s’enseigne.

L’école paolienne s’inscrit dans la lignée des Lumières, mais avec une nuance essentielle : ici, la connaissance n’est pas seulement un instrument de progrès, elle est une éthique. Instruire, c’est former des êtres capables de juger, de participer, de résister.

L’instituteur devient gardien du contrat social.

Dans cette vision, on retrouve le symbolisme maçonnique de la lumière : la vérité comme conquête collective, la science comme outil d’émancipation, la transmission comme devoir moral.

Cette ambition éducative fait de la Corse un cas unique au XVIIIᵉ siècle : une petite nation insurgée érigeant la culture en fondement de la République.

L’université de Corte n’était pas seulement une école : c’était la preuve qu’un peuple pauvre peut devenir souverain par le savoir.

VI. Laïcité et religion

La Constitution de 1755 ne chasse pas Dieu : elle le remet à sa place.

Dans la Corse de Paoli, la foi relève de la conscience, non du pouvoir. Le clergé n’est plus un corps séparé, mais un ordre soumis à la loi commune. Les juridictions ecclésiastiques perdent leur autorité sur les affaires civiles ; les prêtres répondent à la Nation avant de répondre à Rome.

Cette subordination du religieux au politique n’est pas anticléricale : elle est civique. Paoli ne combat pas la religion, il combat sa prétention à gouverner. Il veut la paix confessionnelle, l’égalité morale entre croyants et non-croyants, l’unité de la communauté dans la loi.

Le citoyen, qu’il prie ou non, est d’abord membre de la Nazione. La foi devient affaire intime, la justice, affaire publique.

C’est un renversement vertigineux pour l’époque.

Tandis que les monarchies d’Europe continuent à se dire de droit divin, la petite république corse fonde son autorité sur la raison humaine.

Là encore, l’ombre des Lumières et de la franc-maçonnerie plane : la liberté de conscience, la tolérance, la fraternité civile, l’idée que la lumière de la raison doit primer sur le dogme.

Cette séparation préfigure la laïcité républicaine avant la lettre.

Deux siècles avant la loi française de 1905, la Corse expérimente un modèle d’équilibre entre la spiritualité et la loi : une coexistence pacifiée, où la religion ne dicte pas, mais éclaire.

La foi cesse d’être une hiérarchie ; elle redevient une lumière intérieure.

VII. Justice et sécurité

Avant Paoli, la Corse vivait sous la loi du sang.

Le droit coutumier, hérité des clans, régissait les conflits par la vengeance, non par la justice.

En 1755, cette logique bascule : la Constitution fonde un ordre judiciaire indépendant, fondé sur la loi écrite et la responsabilité individuelle.

La justice devient la colonne vertébrale de la liberté.

Paoli comprend que l’État ne vaut que s’il protège le faible contre le fort, le citoyen contre l’arbitraire. Il institue des tribunaux, des procédures, un système d’appel : un maillage rationnel qui transforme la colère en droit. Les crimes et délits cessent d’être des affaires privées : ils deviennent des atteintes à la République.

La sécurité n’est plus l’affaire des familles, mais de la Nation.

L’armée n’est pas un instrument de domination, mais de stabilité. Paoli la conçoit comme une milice civique : chaque citoyen est soldat en cas de besoin, garant de la paix collective.

L’ordre public se fonde sur la discipline morale, non sur la peur.

Ce modèle préfigure la conception moderne de la sûreté, au sens des Lumières : la sécurité garantie par la loi, et non par le sabre.

Dans cette architecture, tout s’articule : la justice protège la liberté, l’armée protège la justice, la loi protège les deux.

L’autorité cesse d’être verticale ; elle devient circulaire, partagée.

La République corse invente ainsi un équilibre inédit entre rigueur et humanité : ni anarchie, ni tyrannie. Une société où l’ordre naît du consentement, non de la contrainte.

VIII. Citoyenneté et représentation

La Constitution de 1755 repose sur une idée radicale pour son temps : le pouvoir vient du peuple.

Pas d’un roi, pas d’un dieu, pas d’une caste, mais du peuple tout entier.

Paoli rompt avec la tradition féodale et fonde la Nazione sur la souveraineté collective.

Chaque village élit ses représentants, qui se réunissent en Consulta generale, assemblée législative exerçant le pouvoir suprême. Les magistrats sont responsables devant elle ; le général (Paoli lui-même) n’est qu’un mandataire.

La fonction ne confère pas un droit, elle impose un devoir.

Ce système, bien que censitaire dans les faits (les femmes et les plus pauvres n’y participent pas), constitue une révolution conceptuelle : il institue un gouvernement représentatif, articulé sur la responsabilité politique.

La citoyenneté, dans la Corse de Paoli, n’est pas un simple statut administratif. C’est un engagement actif, moral, civique.

Être citoyen, c’est prendre part au destin commun, défendre la loi, servir l’intérêt public. Le vote n’est pas un privilège : c’est un acte de foi dans la République.

On y lit déjà les prémices des principes qui inspireront la Déclaration française de 1789 et la Constitution américaine : consentement des gouvernés, séparation des pouvoirs, légitimité issue du peuple.

Mais la République corse leur ajoute une nuance décisive : la vertu.

Sans elle, la liberté se corrompt.

Paoli le sait : un peuple libre ne se maintient que s’il reste digne de sa liberté. D’où l’importance accordée à l’éducation, à la morale et à la participation. Le citoyen paolien n’est pas un consommateur d’État ; il en est le gardien.

Ainsi naît, avant les nations modernes, une idée que Rousseau théorisera sans l’avoir vécue : la volonté générale comme fondement du droit.

IX. Héritage et postérité

L’expérience corse fut brève, mais son empreinte immense.

Quand Paoli rédige sa Constitution en 1755, ni les États-Unis ni la France n’ont encore osé l’idée d’un État fondé sur la souveraineté populaire.

Ce petit territoire méditerranéen anticipe, par intuition philosophique, ce que les grandes puissances mettront vingt ans à formuler : un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.

Ses principes résonneront chez Rousseau, chez les constituants français, chez Jefferson même, qui saluera le général corse comme un modèle de vertu républicaine.

La Corse devient ainsi le premier atelier de la démocratie moderne, où l’homme apprit à bâtir la liberté avec ses propres mains.

Mais l’héritage ne se limite pas aux institutions.

Il est spirituel.

Paoli et ses proches, imprégnés de culture maçonnique, inscrivent leur République dans la symbolique de la lumière : l’éducation pour éclairer, la loi pour guider, la raison pour unir.

L’ordre civil remplace l’ordre divin, mais sans abolir la transcendance ; il la transforme en exigence morale.

L’homme libre devient son propre temple.

Cette vision, nourrie d’humanisme et de rigueur, irrigue tout le texte : respect du droit, égalité civique, primauté du bien commun. Elle fait de la République non un régime, mais une ascèse collective.

Paoli ne fonde pas seulement un État : il fonde une idée.

Longtemps occultée par les récits nationaux, la Constitution corse de 1755 redevient aujourd’hui un jalon essentiel de l’histoire des libertés.

Elle rappelle qu’avant les grandes nations, une île pauvre et fière avait compris l’essentiel : la démocratie n’est pas un système, c’est un effort moral.

Conclusion

En 1755, la Corse ne copiait personne : elle inventait l’avenir.

Paoli et ses compagnons avaient compris que la liberté ne vaut que si elle s’organise, que la loi n’a de sens que si elle protège, et que l’éducation seule empêche la République de redevenir servitude.

Mais cet État d’hommes libres effrayait les trônes.

En 1769, Louis XV envoya quarante mille soldats pour anéantir la République corse.

La bataille de Ponte Novu scella la fin de l’indépendance, mais non celle de l’idée.

Car la Constitution de 1755 avait déjà fait son œuvre : prouver qu’un peuple peut se gouverner lui-même, sans roi, sans clergé, sans maîtres.

Tout le reste, États-Unis, France, Europe, n’a fait qu’essayer de rattraper cette clarté.

La République corse tombe sous les armes françaises, mais son idée, la Liberté, ne se rend pas.

On dissèque ici des idées, des textes ou des figures pour en exposer les mécanismes, les ambiguïtés, les usages. Un scalpel dans la main gauche, la pensée critique dans la droite.

Parfois, je n’utilise cette série uniquement parce qu’il n’est toujours pas légal de pratiquer des autopsies sur des gens vivants et que ce vert fait super joli en bas d’un article. Mais dans l’ensemble, c’est l’explication ci-dessus qui s’applique.

Une réaction, un désaccord, une idée ?

Cliquez sur la bulle 💬 rose en bas à gauche pour laisser un commentaire.

Je lis tout. Je réponds toujours.

Envie de faire circuler cet article ?

Vous pouvez le partager via les icônes en haut ou en bas de cette page.

Envie de suivre les prochaines publications ?

→ S’abonner à la newsletter

Léon Chelli arpente les mondes de l’automobile et des énergies renouvelables à travers la transition écologique. Il y déchiffre mutations industrielles et stratégies de marché avec la lucidité un peu sauvage d’un promeneur qui choisit ses propres sentiers.

Il explore les transitions avec une vision systémique, entre ironie assumée et clarté analytique.